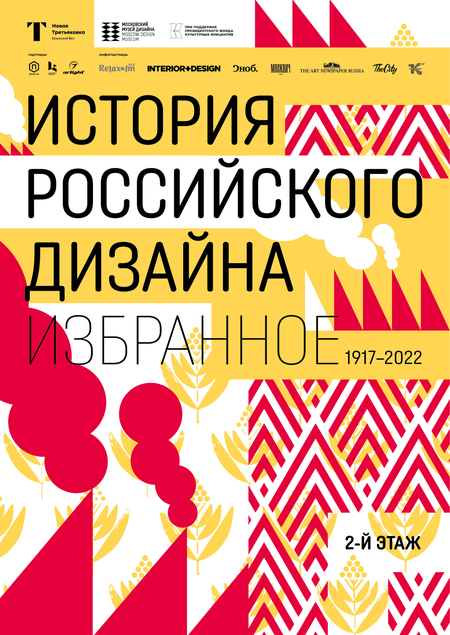

Онлайн-выставка «История российского дизайна. Избранное. 1917-2022»

Онлайн-выставка «История российского дизайна. Избранное» — сокращенная версия, дайджест экспозиции Московского музея дизайна, которая исследует историю дизайна нашей страны за прошедшее столетие. Выставка проходит до 30 мая 2024 года в Новой Третьяковке при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Онлайн-выставка подготовлена в рамках благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина, группой историков дизайна Александрой Саньковой, Ольгой Дружининой и Азатом Романовым. Руководитель проекта Юлия Володина. Фирменный стиль проекта — студия ABCdesign.

Дизайн экспозиции Степан Лукьянов

Кураторы выставки проводят параллели между концептуальными разработками советских и российских дизайнеров и продукцией массового производства. Промышленный дизайн как сфера деятельности всегда прямо связан с производством: проекты должны быть адаптированы для массового выпуска и учитывать возможности предприятий. Но концептуальные разработки не менее важны: именно они задают вектор развития дизайна, стимулируют создание новых технологий и материалов.

Чайный сервиз «Характерный», дизайнеры: А. Ермолаев, Г. Взоров, 1979. Собственность А. Ермолаева

Чайный сервиз, Дмитровский фарфоровый завод, 1960-е, собрание ММД

Отечественные дизайнеры стремились создать для человека идеальную предметную среду. Но часто их мечты разбивались о реальность — приходилось соглашаться на компромиссы в процессе внедрения или вовсе отказываться от реализации. В разные периоды для этого были свои объективные причины: технологическая отсталость предприятий, отсутствие конкуренции, идеологические установки, осуждающие интерес к потреблению, проблема взаимодействия дизайнера и производства.

Эскиз шейного платка к Олимпиаде-80 Дизайнер Т. Андреева, фрагмент

Почти все проекты конструктивистов 1920-х остались экспериментами. В 1930-е годы дизайн массовой продукции был намного скромнее, чем грандиозные ампирные сооружения. Теоретические и методологические прорывы 1960-х чаще оставались на бумаге. Современные проекты — концептуальные: они не предполагают немедленного воплощения, но показывают возможные решения проблем будущего, прогнозируют, а иногда и определяют развитие проектной деятельности и технологий. В современной России ситуация постепенно меняется, но по-прежнему роль дизайна в создании массовой продукции недооценена на всех уровнях — от частного бизнеса до государственных корпораций. Эксперименты и проекты нового поколения дизайнеров доказывают стремительное развитие профессионального сообщества вне зависимости от локальной ситуации.

В четырех разделах экспозиции представлены объекты, иллюстрирующие инновационные идеи дизайнеров и изделия массового производства.

1 АВАНГАРД 1920-1930-е

Костюм спортивный, «Прозодежда», В. Степанова, 1923, реконструкция, собрание ММД. Обычная спортивная форма Физкультурницы на большом празднике студенчества, Москва, 1928

После Октябрьской революции 1917 года полностью изменился жизненный уклад. Женщины получили равные права с мужчинами, получили возможность отдавать детей в ясли и сады, горожане переселялись в дома-коммуны и питались в столовых и на фабриках-кухнях. Смена эпохи требовала проектирования не только новых зданий и интерьеров, но и предметов мебели, бытовых устройств, ткани и одежды. Возникла острая потребность в новых специалистах. В Москве открывают Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС), где преподают прогрессивные художники и архитекторы. Подобные мастерские появляются в других промышленных центрах. Именно в это время рождается профессия художника-конструктора и начинает формироваться отечественная школа дизайна.

Обычная спортивная форма, физкультурницы на большом празднике студенчества. Москва, 1928

Немногое из того, что было спроектировано или сделано тогда экспериментально, удалось реализовать массово. В комнатах рабочих, как и прежде, стояли простые табуреты, а на коммунальных кухнях и в бараках хозяйки готовили еду на керогазах и мыли посуду в тазах. Виной тому — тяжелая экономическая ситуация, бытовые и организационные трудности, сопротивление на местах, слабая производственная база, нехватка сырья и топлива. Товары народного потребления производили чаще всего в мелких кооперативах и на дореволюционных заводах: новых не строили, так как все силы были брошены на нужды обороны, строительство дорог и плотин, выполнение плана электрификации ГОЭЛРО, развитие авиастроения и тяжелого машиностроения.

Спортивная одежда должна быть легкой, удобной и выразительной. Поэтому даже обычные женские футболки и шорты были весьма непривычными по сравнению с гражданским платьем: облегающими и открывающими тело. Но Варвара Степанова пошла дальше и предложила вместо бесполезного декора украшения, подчеркивающие конструкцию: швы, застежки и другие функциональные детали. Рисунок тканей тоже был целесообразным: яркий, он был заметен издалека, по нему на стадионе легче было понять, из какой команды спортсмен. К тому же полоски и фигуры лучше всего подчеркивали ритмичные движения.

Кухня Гинзбурга, кухонный элемент из дома архитектора М. Гинзбурга, 1930, реконструкция, собрание ММД. Буфет, 1920-е, собрание ММД

Дизайн мебели чутко реагирует на изменения в социальных запросах и, как следствие, в архитектурных вкусах. Если старорежимные буфеты олицетворяли строения в стиле классицизма и размеренный уклад жизни, то новый кухонный элемент ячейки F свидетельствовал о точно рассчитанном машинном новом быте, в котором учтены все потребности нового человека: передвижения по кухне минимизированы, зато есть свет, газ, вода и вентиляция.

Поильник Татлина, комплект детских поильников, А. Сотников, ВХУТЕИН, 1930, реконструкция, собрание ММД. Бутылочки, приготовление молока для детей, ясли Сокольнического района, 1932–1933

Традиционная стеклянная бутылочка с соской практична как технический объект: она гигиенична и функциональна, но при этом лишена выразительного художественного образа. Студент А. Сотников под руководством В. Татлина на Керамфаке ВХУТЕМАСа создал комплект из 10 поильников для яслей. Поильник более эргономичен, чем бутылочка, и удобно ложится в ладонь. Закрывается металлическим зажимом, так что молоко выливается, только если потянуть из носика. Переносить набор можно было в соломенной кассете.

Сервиз «Белый», К. Малевич, 1923, реплика, собрание ММД. Чашка и сахарница, ДФЗ Вербилки, 1930-е, собрание ММД.

Фарфоровые заводы СССР вели историю от дореволюционных мануфактур и продолжали использовать старые формы и старые росписи. Покупатели привыкли к растительным орнаментам и привычным формам. Но для новых изделий художники искали новый язык. Посуда Казимира Малевича не отличалась удобством, поскольку, как говорил сам художник: «Это не чайник, но идея чайника». Сервиз «Белый» — пример реализации идей супрематизма в функциональных предметах: традиционные формы чашек заменены упрощенными полусферами с прямоугольными ручками, вместо привычной яркой росписи — белый цвет.

Стул Родченко, стул для Рабочего клуба, А. Родченко, 1925, реконструкция. ММД. Табурет из ВХУТЕМАС, 1920-е, архив А. Родченко и В. Степановой

В 1925 году на Международной выставке декоративного искусства и художественной промышленности в Париже СССР представил Рабочий клуб — площадку для встреч и интеллектуального досуга рабочих: чтения, кино, лекций и шахмат. Стул для клуба удобством не отличался, но впечатлял выразительным ритмом вертикалей и представлял собой конструктивистскую композицию, воплощенную в объеме. Рядом с ним совершенно рядовой табурет, служивший преподавателям и студентам Высших художественно-технических мастерских.

Тарелка «Рабочий», Р. Вильде. ГФЗ, фарфор, роспись, конец 1920-х, из собрания Владимира Левшенкова. Тарелка тиражная «5летку в 4 года», Будянский фаянсовый завод, Всеукртрест, 1930-е, собрание ММД

Задача агитационного фарфора — не просто украшение быта, а воспитание граждан и популяризация ценностей молодого революционного государства. Мотивы росписей содержали элементы советской символики: серп и молот, красные звезды, флаги, изображения рабочих и крестьян. Тиражная посуда тоже несла на себе лозунги, но экономно выполненные в мелком размере и в одну краску.

2 МЕЖДУ АР-ДЕКО И НЕОКЛАССИКОЙ 1930−1950-е

На смену авангарду, который обвинили в формализме, в середине 1930-х приходит социалистический реализм, воспевающий образ прекрасного социалистического будущего. Классическое наследие становится темой для переосмысления и цитирования.

Параллельно в архитектуре и дизайне развиваются и другие стили. В середине 1930-х наряду со сталинским ампиром, для которого свойственны богатое декоративное оформление и использование советских символов, а иногда и смешиваясь с ним, развивается ар-деко. Для советского ар-деко типичны ступенчатые силуэты, аэродинамичные формы, вытянутые пропорции, симметрия, сдержанная геометрия.

Мебельный гарнитур, Ю. Соловьев, АХБ, опытное производство 1950-е, обрание ММД. Шкаф платяной 1940-е, обрание ММД

С начала 1930-х мебельные гарнитуры в стиле ар-деко разрабатывали для органов власти, крупных организаций и уникальных транспортных средств, таких как глиссер-катамаран или агитационный самолет-гигант «Максим Горький». Мебель для гостиниц и первые киоски для метро создавались в мастерской № 12 при Моссовете. Такую мебель производили небольшими сериями или штучно из ценных пород дерева, обивали кожей. Представленный здесь гарнитур был разработан руководителем Архитектурно-художественного бюро при Министерстве транспортного машиностроения Ю. Соловьевым в 1950-е годы. Серийно для обычных граждан выпускались упрощенные мебельные наборы из досок и фанеры, да и тех не хватало. Даже такие предметы, как металлическая кровать с панцирной сеткой или стулья, обитые дерматином, было непросто приобрести.

Люстра для общественных помещений, 1950-е, обрание ММД. Промышленный светильник «Универсаль», 1950-е. Собрание ММД

При строительстве зданий по индивидуальным архитектурным проектам работа велась многими художниками. Художник-конструктор А. Дамский спроектировал для двух высоток и девяти станций метро множество изящных осветительных приборов в стиле ар-деко. Роскошь общественных пространств была полной противоположностью скромности массового жилья. Дома у большинства семей были самые простые бытовые приборы, настольные лампы, абажуры. Люстр было мало, часто помещение освещали лампочки, вкрученные в патрон. За исключением высокопоставленных чиновников и деятелей культуры, у большей части населения был довольно случайный предметный ряд — использовали все, что возможно было раздобыть. Представленный здесь светильник типа «Универсаль» был разработан с целью получить направленный свет минимальными техническими средствами.

Радиола консольная «Радиотехника» Т689, 1947, завод «Радиотехника», Рига, Политехнический музей. Абонентский громкоговоритель серии «Рекорд», Московский завод «Химрадио», 1930-е, собрание ММД

Абонентский громкоговоритель серии «Рекорд» (тарелка или репродуктор) был самым массовым в СССР в 1920–1950-е годы и выпускался десятком различных заводов с 1925 по 1952 год. Прибор был необходим как средство массовой информации, в том числе для пропаганды и агитации. А к юбилеям партии или в качестве правительственных подарков делали массивные, изящно декорированные радиолы. Настоящий предмет роскоши своего времени — «Радиотехника» Т689 в корпусе, напоминающим корпусную мебель тех лет: с симметричным ступенчатым силуэтом, монументальными вертикальными членениями, с отделкой из шпона ценных пород дерева.

Часы кабинетные «Владимир» с боем, Владимирский часовой завод, 1957, собрание ММД. Часы-будильник Б-8 2-й Московский часовой завод, 1940-е—1950-е, собрание ММД

Поскольку будильники имели важное значение для трудовой дисциплины, был налажен массовый выпуск унифицированных моделей на разных часовых заводах. Форма будильника была определена компоновкой часового механизма, а также технологией формовки карболита с минимальным расходом материалов. Кабинетные же часы с боем служили не только в качестве интерьерного декора, но и подарка, который был украшением рабочего стола. Подчеркнутый геометризм рисок циферблата был взят из ар-деко, а декоративные колонны по бокам корпуса были продолжением введенной после 1933 года неоклассической ордерной системы в архитектуре. Наряду с торжественной отделкой корпуса полированной латунью и шпоном из ценных пород дерева эмоции от часов поддерживал мелодичный бой.

Лампа настольная с медведем, дизайнер Д. Заонегин, начало 1950-х, собрание ММД. Лампа настольная «Керосинка», 1950-е, собрание ММД

После разгрома конструктивистов в 1930-е внешний вид предметов быта теперь терял связь с функцией и технологией и все чаще отражал массовые, зачастую старорежимные эстетические предпочтения среднего покупателя. Роль художника часто сводилась к декорированию ранее спроектированных изделий. Это было выгодно предприятиям: за более трудозатратные кустарные изделия можно было установить более высокие цены и закрывать финансовый план с меньшими усилиями в сравнении с налаживанием массового выпуска более простых изделий.

Тем не менее лампа-грибок дизайнера Дмитрия Заонегина стала удачным примером промышленного дизайна: она выпускалась на многих заводах СССР и полюбилась потребителю. Заонегин окончил Высший художественно-технический институт (ВХУТЕИН) в 1929 году, учился на Металлообрабатывающем факультете (метфаке), который возглавлял А. М. Родченко. Дизайнеру удалось создать тиражный предмет, который, с одной стороны, оказался достаточно технологичным, а с другой — художественно выразительным. Несмотря на то, что у лампы отсутствуют украшения как таковые, покупатель «увидел» в абстрактной функциональной форме знакомый образ гриба и тепло принял его.

3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ДИЗАЙНА 1960−1980-е

Дизайн-программа «Городское оборудование для Дигоми-7 [Тбилиси]»

Основной производственной базой для развития советского послевоенного промышленного дизайна стали оборонные предприятия, нуждавшиеся в расширении сферы деятельности. Их активно переориентировали на полный или частичный выпуск гражданской продукции. Военным заводам было что предложить: передовые технологии и материалы, лучшие умы. Но без участия художников-конструкторов диверсификация была невозможна. По этой причине в 1962 году Совет Министров СССР подписал постановление «Об улучшении качества продукции путем внедрения методов художественного конструирования».

Дизайн-программа «Городское оборудование для Дигоми-7 [Тбилиси]»

В том же году был основан Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики (ВНИИТЭ), через некоторое время он открыл десять филиалов по всей стране. Институт стал главной проектной и исследовательской организацией в области художественного конструирования и технической эстетики. Параллельно на предприятиях создавались специальные художественно-конструкторские бюро. Крупнейшие — МСХКБ Легмаш, СХКБ Легпром и МСХКБ «Эстэл» — отвечали за межотраслевые разработки, занимались теоретическими и методологическими исследованиями. Три вуза начали подготовку художников-конструкторов — впервые после закрытия ВХУТЕИНа в 1930-м году.

Дизайн-программа «Городское оборудование для Дигоми-7 [Тбилиси]»

Дизайнеры создавали красивые, удобные и эргономичные вещи. Но, как и прежде, оставалось проблемой внедрение проектов в массовое производство. В условиях дефицита и плановой экономики предприятия не были заинтересованы в новых продуктах и совершенствовании существующих, ведь это требовало дополнительных материальных, человеческих и временных ресурсов. Большинство перспективных дизайнерских разработок оставалось на полке в виде чертежей и прототипов, а то, что пытались воплотить, нередко упрощалось до неузнаваемости. Кроме того, внедрение было процессом долгим. Реализованная модель нередко выходила с конвейера уже технически и эстетически устаревшей.

К концу 1970-х — началу 1980-х годов количество перспективных проектов, требующих технологических прорывов, стремительно уменьшалось.

От нереализованных разработок остались эскизы, рисунки, реже — прототипы и их фотографии. На выставке они показаны вместе с изделиями, которые промышленность выпускала массово.

Автомобиль «Белка», дизайнеры В. Арямов, Ю. Долматовский, К. Зейванг, К. Корзинкин, А. Оксентьевич, 1955. Микролитражный автомобиль «Запорожец, дизайнеры А. Андронов, Б. Иванов, Е. Мастбаум, 1960

В ноябре 1955 года Ирбитский мотоциклетный завод (ИМЗ) при участии НАМИ построил образцы автомобиля «Белка» — недорогие компактные модели, которые можно было бы производить вместо мотоциклов с коляской. В работе над проектом Ю. А. Долматовский использовал свои идеи, воплощенные в автомобиле НАМИ-013, а именно «вагонную» компоновку. «Белка» должна была стать массовым транспортным средством для индивидуального пользования в городских и сельских районах.

В проект заложили заднее расположение двигателя с воздушным охлаждением, независимую подвеску. Образец «Белки» для городской эксплуатации оснащался закрытым четырех-пятиместным кузовом с багажником за спинкой заднего сиденья. Передняя дверь в виде крышки откидывалась вместе с рулевым колесом, задняя дверь (справа) охватывала часть крыши.

Тем не менее министерство автомобильной промышленности постановило взять за основу популярный в Европе «ФИАТ-600». Отечественные инженеры из НАМИ и московского Завода малолитражных автомобилей учли слабые места аналогов, и «Запорожец» получился просторнее. Никита Хрущев — человек корпулентный, остался автомобилем доволен: раз он поместился, то и другие смогут. Так вместе с малогабаритными, но отдельными квартирами тысячи граждан получили возможность купить автомобиль — пусть маленький, но свой собственный.

Малая масса в сочетании с большими колесами и высоким дорожным просветом обеспечивали отличную проходимость даже с маломощным двигателем и только задним приводом. Его даже продавали в капиталистических странах под фешенебельным именем «Ялта».

Домашний телерадиокомплекс «СФИНКС», дизайнеры Д. Азрикан, А. Колотушкин, М. Колотушкина, И. Лысенко, М. Михеева, Е. Рузова, 1986, собрание ММД. Калькулятор «Искра-111Т», Орловский завод УВМ, 1971

Предшественница «умного дома» и один из самых известных проектов ВНИИТЭ — система «СФИНКС» (суперфункциональная интегрированная коммуникационная система). Информация от всех устройств в доме или квартире стекалась в центр, через который ими можно было управлять, в том числе дистанционно. Запись, хранение и раздача информации осуществлялась центральным процессором с универсальным запоминающим устройством.

Информация из центра распределялась по квартире по нескольким ЖКИ-экранам и акустическим колонкам разного размера и назначения (для совместного семейного отдыха, игр, обучения, работы, для управления кухонными приборами и так далее). Дизайнеры предложили удобный функциональный интерфейс. В комплект входили колонки, наушники, дисплеи, пульты, диски, процессор с тремя блоками памяти. Проект не был воплощен в жизнь.

«Искра-111Т» — первый советский калькулятор, построенный на интегральных микросхемах. Более легкий компактный и доступный по сравнению с транзисторными. Он предназначался для научных и бухгалтерских расчетов. Кроме обычных операций умел делать обратное деление, суммирование с накоплением, вычислять проценты, выполнять операции с константой, находящейся в памяти. Модель быстро завоевала популярность. Такие вычислительные машины работали тихо, потребляли мало энергии, вычисляли быстро и безошибочно. Себестоимость микросхем быстро снижалась, и уже в 1974 году появился доступный карманный микрокалькулятор «Электроника Б3-04».

Дизайн корпуса и эргономика клавиатуры были созданы под влиянием стиля «Оливетти», сочетавшим в себе скульптурность и эргономичность. Предприятия, изготавливающие такие компактные электронные устройства могли стать производственной базой для создания бытовых устройств новых типов, но в сложной экономической ситуации конца 1980-х это стало невозможным.

Чайный сервиз «Характерный», дизайнеры: А. Ермолаев, Г. Взоров, 1979, собственность А. Ермолаева. Чайный сервиз, Дмитровский фарфоровый завод, 1960-е, собрание ММД

В дизайне посуды 1960-х — начала 1970-х годов художники на короткое время вернулись к геометричным формам и лаконичным росписям в духе модернизма, но такие «слишком простые» сервизы не оценил рядовой покупатель, поэтому в 1970-е годы формы стали более «традиционными», а на смену абстрактным полоскам пришли понятные росписи, изображающие цветы и другие объекты реального мира.

Тем не менее и в 70-е и 80-е годы художники продолжили концептуальные и творческие поиски. Дизайнеров интересовали не только функциональные, но и эмоциональные свойства объектов. Каждый предмет сервиза Ермолаева украшен стилизованными следами от пальцев, предполагающими тактильное взаимодействие. Сервиз напоминает фантастический пейзаж и превращает чаепитие в театральное представление.

Рукомойник экспериментальный, дизайнер И. Преснецова, 1985, собственность дизайнера. Рукомойник подвесной с клапаном, СССР, 1980-е, собрание ММД

Незамысловатые приспособления для мытья рук редко становились объектом внимания дизайнеров. Алюминиевые рукомойники изготавливали в качестве товаров народного потребления на оборонных заводах: там имелись и технологические возможности, и материалы. К тому же они были обязаны «за каждый рубль заработной платы выпускать на рубль товаров народного потребления». Только в 1970–1980-е годы в СССР получила распространение философия постмодернизма. Пришло понимание индивидуальных и социокультурных потребностей человека, которые не исчерпываются голой функцией. Дизайнеры увидели в обычных предметах быта вещь, которая может обладать ярким художественным образом, создавать акценты в интерьере, вызывать эмоции, заигрывать и шутить. Так, например, дизайнер Ирина Преснецова придумала водоразборную колонку в форме колонны. Такой дизайн театрален, и еще недавно для привычных предметов быта он был немыслим. В своем интересе к экспериментам постмодернизм близок к авангарду с его пристрастием к геометрии, ярким цветам и разнообразным фактурам.

Дизайн-программа «Городское оборудование для Дигоми-7(Тбилиси)», дизайнеры Д. Азрикан, Г. Беккер, О. Волченков, А. Колотушкин, ВНИИТЭ, 1985. Телефонная будка Мастерские Министерства связи СССР, 1970-е

Телефонные будки производились, как правило, в ведомственных мастерских Министерства связи СССР из дерева, металла или бетона, а внешность имели сугубо утилитарную. По сравнению с обычной телефонной будкой экспериментальный проект городского оборудования «Дигоми», выполненный дизайнерами ВНИИТЭ под руководством Д. Азрикана, выглядел футуристично. Дизайн модуля преодолевал стереотипные представления о телефонной будке. Модульность конструкций обеспечивала широкий диапазон возможностей, формировала адаптированные к климату и характеру пользователей структуры.

Дизайн-программа «Дигоми», разработанная Грузинским филиалом ВНИИТЭ, была посвящена созданию экспериментального жилого района Тбилиси. Она в комплексе решала вопросы архитектуры и планировки, технологии строительства, оборудования и благоустройства района, его художественного оформления и т. п.

Кресло-минисреда, С. Черменский, 1970-е, собрание ММД. Кресло для отдыха ВПКТИМ, Шатурский мебельный комбинат, 1970-е, собрание ММД

В конце 1940-х шведский врач-гигиенист Бент Акерблом сформулировал самый эргономичный профиль сиденья. Этот профиль с наклонённым сиденьем и поясничным упором получил распространение в советской мебельной промышленности во второй половине 1950-х благодаря всесоюзным конкурсам на лучшие образцы мебели для новых квартир.

В эпоху оттепели в новые панельные дома вместо венских стульев и тяжеловесных старорежимных диванов с валиками въехали изящные кресла, стильные серванты на тонких ножках и лёгкие треугольные журнальные столики.

Конструкция кресел для отдыха оказалась настолько простой и удачной, что их выпускали миллионными тиражами на множестве фабрик СССР с небольшими отличиями. Однако в 1970-е годы потребителям уже хотелось новых ощущений от мебели, поэтому на выставке молодых художников секции Союза художников СССР в 1977 году дизайнер Станислав Черменский показал экспериментальное кресло. Оно обволакивало человека и становилось архитектурным элементом интерьера.

4 СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН 1990−2020-е

Современный российский дизайн находится в стадии становления, но можно выделить ряд направлений творческих поисков.

Идет переосмысление наследия авангарда и советского дизайна в проектах мебели, бытовых приборов, игрушек, в одежде.

Дизайнеры исследуют стремительно развивающиеся технологии и новые материалы, в результате чего часто рождаются концептуальные проекты. Они не предполагают немедленного воплощения, но показывают возможные решения проблем ближайшего и отдаленного будущего, прогнозируют, а иногда и определяют развитие проектной деятельности и технологий.

Все больше занимаются исследованиями в области экологического дизайна, работают с вторичными пластиками, используют вторсырье.

При создании инновационных проектов дизайнеры иногда применяют метод дизайн-мышления, привлекают к работе физиков, химиков, биологов, медиков, специалистов из других областей.

Стоит сказать и о коллекционном дизайне — уникальных предметах, существующих на стыке дизайна и искусства, которые не производятся массово, а создаются как художественный эксперимент.

Сегодня дизайнеры сами выбирают способы взаимодействия с производителем. Кроме привычной работы внутри корпорации, появляется все больше дизайн-студий, которые выполняют проекты для разных заказчиков. Иногда студии сами реализуют собственные проекты, чтобы быть уверенными в качестве продукта и снизить его себестоимость.

Российские дизайнеры становятся популярными на Западе и Востоке. Они сотрудничают с зарубежными производителями, от

Деревянные игрушки «KOTOK» Playthings, Ксения Шишкова, Артем Стрижков, 2020, собрание автора. Портативный проектор Cinemood, Ярослав Рассадин, 2017, собрание ММД

Игрушки «Коток» были разработаны дизайнерами для артели мастеров из Нижегородской области, где уже больше века делают игрушки токарным способом. Цель авторов — не только сохранить труд мастеров, но и создать качественные игрушки с историей, которые хочется беречь и любить людям всех возрастов.

Других дизайнеров волнуют новые технологии. Портативные проектор, разработанный Ярославом Рассадиным, позволяет превратить любую стену или потолок в домашний кинотеатр. Дизайнер сделал его максимально простым в управлении, — справится и ребенок. При этом возможности устройства широки: можно смотреть фильмы, читать электронные книги, отправлять фотографии и видеосообщения с помощью мобильного приложения, загружать информацию из интернета. Портативный кинопроектор, по словам Ярослава, символизирует технологии будущего, но при этом остается частью детской среды. Именно поэтому его интерфейс имеет мягкие, дружелюбные формы. Для того, чтобы сделать конфигурацию идеальной, дизайнеры в течение года проводили эргономические эксперименты. Основной задачей было сделать его бесшумным (даже учитывая необходимость системы охлаждения) и безопасным — в том числе для зрения, поэтому максимальный уровень яркости экрана проекции 35 люменов.

Обувь Guillotine boots, проект Vive la death! , дизайнер: Инто Ниило [into|into], 2013, собственность дизайнера. Кеды «Волан», дизайнер: Алексей Власов, 2021, собственность дизайнера

Кеды получили широкое распространение в Советском Союзе после Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходил в Москве в 1957 году. Эта легкая обувь на резиновой подошве полностью соответствовала советским государственным стандартам качества. Ее популярность документально подтверждена серией фотографий Билла Эпприджа «Советская молодежь» (1967). Только перед Олимпиадой 1980 года, когда в Советском Союзе появились кроссовки «Адидас», кеды вышли из моды. Но в наше время на волне ностальгии несколько компаний возобновили производство обуви по оригинальным технологиям. Среди них кеды «Волан», созданные по мотивам классической спортивной обуви 1960-х годов методом формования (без клея) в соответствии со стандартом 1988 года.

C другой стороны, молодые дизайнеры исследуют предметы в постмодернистском ключе и находят неожиданные метафоры. Например, Инто Ниило, работая над преддипломным проектом в магистратуре London College of Fashion, предложила для художественного образа ботильонов облик гильотины. Авторская обувь, выполненная в единственном экземпляре, иногда становится высказыванием на острую тему. Этот проект о том, как неудобно бывает на каблуках. Мрачный юмор автора на тему красоты и комфорта обуви — часто они становятся жертвами индустрии моды.

Bottle to Bowl, коллекция из стекла B2B, дизайнеры: А. Николаев, А. Михайленко, 2021. Чайные пары Cosy, Tweed, Silk, Fresh на форме «Майская», авторы: Вера Бакастова, Эдуард Криммер, 2019

Первая партия костяного фарфора была произведена на ЛФЗ (сейчас — ИФЗ) в мае 1969 года. В честь этого события чашку, созданную заслуженным художником РСФСР Эдуардом Криммером, так и назвали — «Майская». Сейчас ИФЗ продолжает сотрудничать с художниками и выпускать привычные формы с актуальной росписью. В 2019 году появилась серия чайных пар «Настроение». Она в традициях завода исполнена из тонкостенного костяного фарфора и украшена монохромной кобальтовой росписью с золотой отводкой. Строгие геометрические формы смягчает свободный стиль исполнения в духе модернизма середины XX века.

В то время как дизайнеры ИФЗ осваивают наследие литьевых форм, другие исследуют новые выразительные средства. Целью проекта Solid Water была демонстрация возможностей работы со стеклянным вторсырьем. Для эксперимента дизайнеры взяли винные бутылки разного оттенка и использовали французскую технику пат-де-вер (буквально — «стеклянная паста»). Измельченное в крошку стекло со связующим веществом закладывается в огнеупорные формы и помещается в печь. Смена температурного режима дает разную фактуру поверхности предметов. Техника была известна в древности, но мастера модерна конца XIX века усовершенствовали ее, добившись поразительной эффектности.

Платье INSHADE, коллекция весна-лето 2020, дизайнер: Мария Смирнова, INSHADE, 2019. Инсталляция «ONOMA: ОБОБЩЕНИЕ», дизайнеры: Сандра Гуцати, Инна Бодрова, мастерская ÓNOMA, 2021

Прозрачные платья — вечная классика, к которой вновь и вновь обращаются дизайнеры. Можно вспомнить образы Марлен Дитрих, Мэрилин Монро, Джейн Биркин, Моники Беллуччи. Помимо очевидного эротического подтекста, в прозрачном платье всегда присутствует вызов. В разные периоды истории разные ее участники придавали ему те смыслы, которые считали важным транслировать (или заложниками которых были), вплоть до феминистических ценностей. Дизайнер Мария Смирнова испытывает интерес к прозрачным платьям свободного кроя. Представленное платье сшито из собранных в полотно винтажных гофрированных лент. Этот контраст оверсайза и прозрачности дает ценный для дизайнера пластический и фактурный эффект и отсылает к прошлому и образам из детства.

Дизайнеры из мастерской ÓNOMA с помощью сетки, сутажа, кристалона и органзы создают инсталляцию — новое философское высказывание. В основу легла идея обобщения как мыслительного процесса, который возводит конкретные образы в большую степень абстракции. Отсекая все лишнее, художник обретает нечто новое. При этом новая концепция отсылает к идейному первообразу, в чем авторы видят циклический танец двух начал.

Образцы текстиля, Solstudo, 2021, собрание автора. Ткань «Глаза-Губы», автор: Алиса Йоффе, паттерны Александры Фалиштынской, производитель the.DOT.home, 2019, собственность the.DOT.home

Дизайн текстиля также многообразен, а дизайнеры черпают вдохновение и в старинных технологиях, и в мировых трендах. Например, экспрессивные монохромные рисунки Алисы Йоффе напечатаны на льняных тканях, произведенных the.DOT.home на исторических фабриках в Ивановской и Владимирской областях. Паттерны для печати разработала дизайнер Александра Фалиштынская. В коллекцию вошли два дизайна: «Глаза-Губы» и «Облака», напечатанные на плотных фактурных твидах и полупрозрачной льняной вуали. А рисунки дизайн-бюро Solstudo были выбраны для стенда тенденций осень-зима 22/23 международной парижской текстильной выставки Premiere Vision. Тема выставки — «Эко-ответственность и новый цвет». Рисунки студии описывают такие понятия, как «живописные объятия», «декоративная мистерия», «деконструированные комиксы» и «веселье по-новому».

Кресло «Каеф», Delo Design, 2019, собственность Delo. Стул Yura, дизайнер: Ольга Найденова, EBURET studio, 2020, собственность студии

Мебель представляют два бренда из Санкт-Петербурга, близких по духу, но развивающих разные направления в современном дизайне. Кресло «Каеф» продолжает традицию классических моделей с низкой посадкой, наклоненной спинкой и подлокотниками. Форма создана под влиянием работ советских дизайнеров и художников-авангардистов 1920-х годов. Закругленные мягкие подушки обиты текстилем. Каркас выполнен из гнутой стальной трубы. Кресло прочное и долговечное — детали можно заменить или отреставрировать, обновить покрытие каркаса и ткань.

Стул Yura интересен тем, что его лаконичный облик продиктован технологией. Весь стул целиком напечатан на 3D-принтере из переработанного полистирола. Технология 3D-печати позволяет создать сложную форму из прочного и износостойкого материала. В перспективе обе части стула готовы к повторной переработке. Как и кресло «Кайф», стул Yura выпускается серийно. У двух команд в 2021 году даже была коллаборация: Delo Design придумали дизайн стула и сделали металлические ножки, а EBURET studio напечатали сиденье на 3D-принтере из переработанного пластика.