Смерть в играх: от быстрого респауна до эмоциональной потери

«Видеоигры, подобно религии, ведут некую специфическую борьбу с самыми сильными и страшными врагами человека — это страх и смерть»

Петев Николай Иванович

Смерть в видеоиграх — это одна из самых обсуждаемых и противоречивых тем современного игрового дискурса.

В последнее время отмечается значительная эволюция в том, как видеоигры представляют концепцию смерти. Ранее смерть часто рассматривалась как механика наказания, тогда как современные игры начинают использовать её для создания глубоких нарративов и эмоциональных переживаний. Это изменение открывает новые горизонты для анализа и понимания, как различные механики смерти формируют восприятие игроками ценности виртуальной жизни.

Современные игры предлагают широкий спектр подходов к концепции смерти. В одних случаях она остаётся чисто механическим элементом — временной неудачей, исправляемой мгновенным респауном. В других превращается в центральный философский вопрос, заставляющий игрока задуматься о природе существования. Разница между этими подходами особенно заметна при сравнении массовых мультиплеерных проектов, где смерть обесценена бесконечными возрождениями, и камерных авторских игр, где каждая потеря имеет вес и последствия.

В данной работе исследуется эволюция игровых систем, связанных со смертью: от примитивных респаунов в аркадах до перманентной смерти в roguelike-играх. Особое внимание уделяется наказанию за смерть, тактическому применению смерти, а также влиянию на геймплейный цикл.

Материал отбирается по принципу контраста: сравниваются игры с разными трактовками смерти (Call of Duty vs. The Walking Dead, Dark Souls vs. Celeste).

Принцип рубрикации:

1. Концепция 2. Смерть как механика — Респаун и наказание — Тактическая смерть — Перманентная смерть 3. Смерть как нарратив — Сюжетные смерти — Смерть и этический выбор — Символическая смерть 4. Эмоциональное воздействие — Трагедия и сопереживание — Фрустрация vs. катарсис — Рефлексия игрок 5. Заключение 6. Библиография и источники

Выбор текстовых источников включает в себя статьи разного вида, исследования и книги, которые фокусируются на теоретических аспектах представления смерти в видеоиграх. В рамках данного исследования рассматриваются те игровые жанры и исторические периоды, в которых произошли существенные изменения в реализации механики смерти.

Исследовательский вопрос звучит так: Как визуальные и игровые средства репрезентации смерти в видеоиграх влияют на восприятие игроком ценности виртуальной жизни и формируют разные типы игрового опыта?

Гипотеза заключается в том, что чем сильнее визуальные и игровые средства подчеркивают необратимость и эмоциональные последствия смерти, тем выше субъективная ценность виртуальной жизни для игрока и тем сложнее его игровой опыт.

Смерть как механика

Часто смерть в видеоиграх становится временным препятствием, точкой возрождения и неким поводом для анализа собственных ошибок. Рассматривая смерть как механику, то стоит обратиться к самым истокам: аркадным играм. Это короткие по времени игры с простым управлением и чаще всего с высокой степенью сложности. У них нет сложного сюжета и есть ограниченное количество жизней. Проигрыш равен смерти, смерть в свою очередь, превратилась в монетизацию, так как для того, чтобы продолжить играть, нужно было платить. Ограниченное количество жизней создавало парадоксальное восприятие: С одной стороны — каждый «заход» был ценным ресурсом, с другой стороны — постоянная возможность «купить продолжение» превращала гибель в условность. Смерть не имела эмоциональную составляющую, становясь финансовым расчетом. В отличие от современных нарративных игр, в аркадах жизнь является чисто функциональной единицей.

Игровой автомат Galaxian 1979 года / Геймплей игры, момент смерти

В игровой индустрии механика смерти получила широкое распространение после выпуска культового аркадного автомата «Space Invaders» (1978). Геймплей строился вокруг противостояния с полчищами инопланетных существ, методично приближающихся к земной обороне. Особенностью стало динамическое изменение скорости передвижения противников — чем меньше их оставалось на экране, тем стремительнее они атаковали. Критическим условием поражения становилось либо исчерпание предусмотренных разработчиками жизней, либо достижение вражескими силами защитной линии. За полное уничтожение инопланетного десанта игрок получал вознаграждение в виде дополнительной попытки и возможность сразиться с усиленным противником на следующем уровне сложности.

Игровой автомат Space Invaders 1978 года / Геймплей игры, момент смерти

В отличие от классических аркад, где смерть означала окончание игровой сессии, жанр roguelike превратил ее в основополагающий элемент геймплея. В играх данного типа, вам предоставлена лишь одна жизнь — поражение означает перманентную смерть, полный сброс прогресса и возврат к начальной точке. Подобный подход кардинально меняет восприятие игрового пространства, заставляя с повышенной осторожностью относиться к каждому принятому решению. После каждого неудачного завершения сессии игровая вселенная полностью генерируется заново. Каждое новое прохождение превращается в уникальный опыт, сохраняя остроту восприятия даже после многочисленных попыток. В данном жанре фокус сосредоточен не на результате, а на процессе — ценность приобретает не «победа», а сам опыт прохождения. Игрок переживает и эмоционально привязывается к персонажу, каждая виртуальная жизнь неповторима. Смерть превращается в инструмент обучения, проигранные попытки дают знания для следующих заходов.

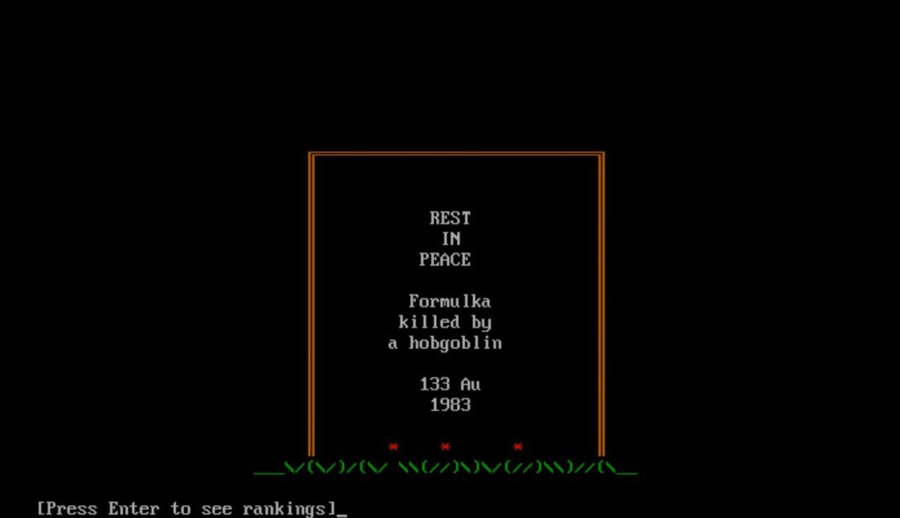

Ярким примером и основоположником такого жанра является игра «Rogue» (1980). Основная концепция игры заключаются в исследовании процедурно сгенерированных подземелий, где игрок управляет персонажем, которому нужно найти Амулет Йендора, а затем выбраться на поверхность. Каждое новое прохождение сопровождалось совершенно новым расположением комнат, коридоров, предметов и монстров. Когда персонаж умирает, вся прогрессия, включая опыт, предметы и золото, теряется. Это заставляет игрока тщательно планировать свои действия, а также адаптироваться к новым условиям, улучшать стратегии.

Видеоигра «Rogue» 1980 года. Геймплей / Экран после смерти персонажа. «Покойся с миром. Formulka убит гоблином»

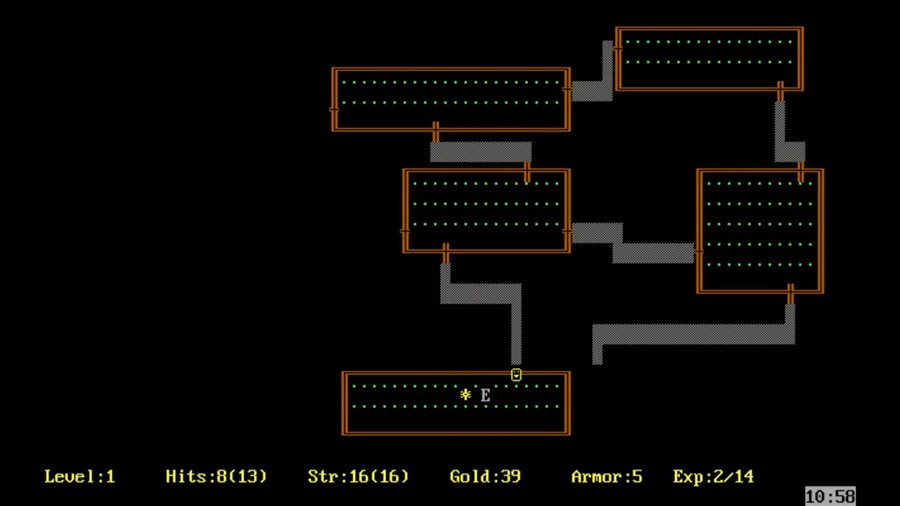

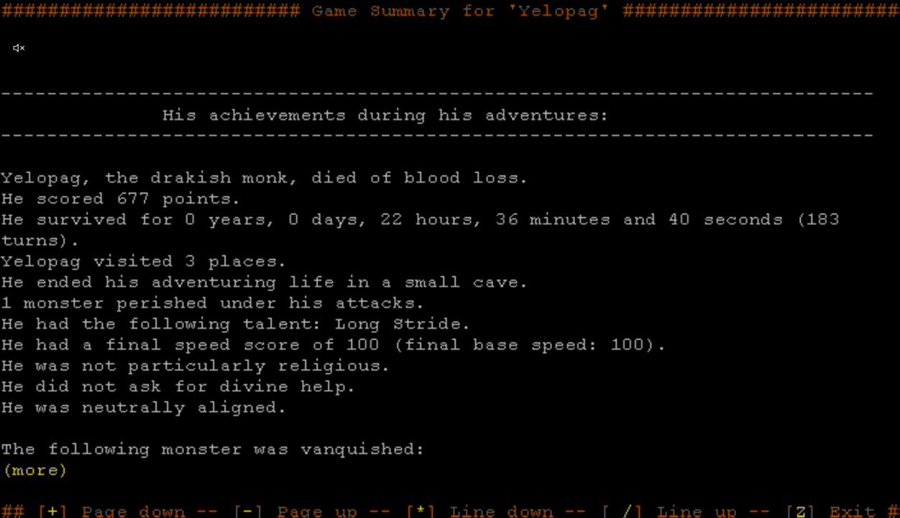

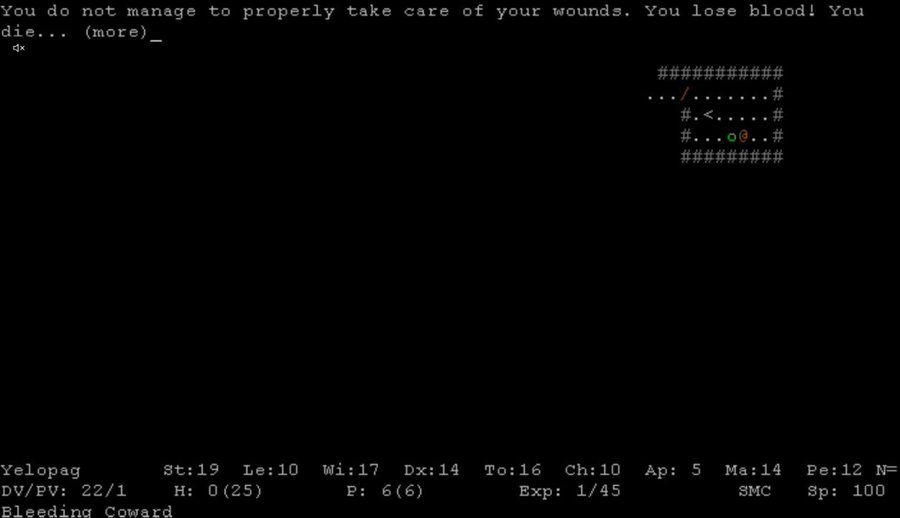

Также, одной из наиболее популярных игр в жанре роуглайк является «Ancient Domains of Mystery» (сокращенно ADOM). В данной игре игроку предстоит противостоять наступлению Хаоса в мире Анкардия. Ее особенностью является система мировоззрения персонажа, на которую напрямую влияет выбор в квестах. В «ADOM» смерть является не просто игровой механикой, но и способом демонстрации игроку последствий его решений. При смерти происходит полная потеря персонажа, помимо стандартных причин гибели, существуют и другие: божественные кары за нарушение клятв, проклятия от артефактов Хаоса, превращение в хаотического мутанта и так далее. Отличие «ADOM» от других roguelike-игр в том, что здесь смерть часто становится результатом не только тактических ошибок, но и нравственного выбора. Благодаря этому, виртуальная жизнь здесь формирует осознание взаимосвязанности игрового мира.

Видеоигра «ADOM» 1994 года. Смерть персонажа. «Вам не удается должным образом позаботиться о своих ранах. Вы теряете кровь! Вы умираете…» / Экран после смерти персонажа, где указаны его достижения.

Если игры жанра roguelike учат принимать потери, то тактическая смерть становится стратегическим элементом геймплея. Это осознанная гибель персонажа или юнита, которая приносит команде или игроку стратегическое преимущество. Она направлена на замедление врага, отвлечение внимания, на вынуждение противника потратить ресурсы. Здесь смерть является инструментом для победы. Тем не менее, изначально воспринимаемые как расходный материал, виртуальные персонажи постепенно обретают особую ценность. Чем эффективнее можно использовать смерть, тем выше ценность каждого юнита. Такая механика превращает гибель в валюту стратегического расчета, а также в инструмент эмоционального вовлечения В игровом контексте не принято считать проявлением тактической смерти ситуации, когда гибель персонажа является обязательным элементом сценария — например, при столкновении с принципиально непобедимым противником. Истинная тактическая смерть всегда предполагает наличие альтернатив и возможность принятия осознанного решения.

В стратегической игре «Heroes of Might and Magic» существует особая тактика, которую часто применяют игроки — использование минимальных отрядов, состоящих всего из одного юнита. Этот подход демонстрирует, что одиночные юниты выступают в роли временного заграждения, обеспечивая защиту более ценным стрелковым и магическим подразделениям. Замедляя продвижение вражеских наземных войск, они создают возможность для безопасного ведения огня с выгодных позиций. Также, минимальные отряды эффективно используются для вызова ответных действий противника, это позволяет основным силам нанести полноценный удар без риска получить ответный урон.

Геймплей видеоигры «Heroes of Might and Magic» 1995 года

К механике смерти «Респаун и наказание» также можно отнести видеоигру «Sekiro: Shadows Die Twice». В случае смерти, у игрока появляется выбор: активировать «Воскрешение» или окончательно умереть. В первом случае тратится 1 очко воскрешения. Во втором случае происходит стандартный респаун. Также смерть несет наказание: теряется половина денег и опыта, а NPC могут заразиться, если игрок умирает слишком часто. Такая механика учит игрока умирать «правильно»: воскрешение можно использовать для неожиданной контратаки или для лучшего способа перегруппироваться.

Момент воскрешения в видеоигре «Sekiro: Shadows Die Twice» 2019 года.

Следующая механика смерти в играх, которая частично уже была упомянута выше — перманентная смерть (англ. permadeath). Здесь гибель персонажа приводит к необратимой потере игрового процесса, где невозможно возродиться и загрузить сохранения. Данный игровой режим часто предлагается как дополнительная опция — разработчики прекрасно понимают, что подобный уровень сложности может оказаться чрезмерным для значительной части аудитории. Такая механика смерти встречается почти в любой игре жанра roguelike — этот системный компонент заложен в саму концептуальную основу подобных игр. Игроки начинают демонстрировать повышенную осторожность, тщательно планируют использование расходных материалов и рассчитывают необходимый объем ресурсов для каждого этапа прохождения. Они анализируют последствия каждого решения, что создает эффект погружения и эмоциональной вовлеченности. В данном случае у игрока может развиваться эмоциональная привязанность к персонажу.

В «Project Zomboid» реализована система перманентной смерти персонажа, которая является базовым и неизменным элементом геймплея без использования сторонних модификаций. Механизм сохранения прогресса организован таким образом, что для каждого игрового мира предусмотрена только одна точка сохранения данных. При наступлении летального исхода управляемый персонаж безвозвратно исчезает из игрового мира. Тем не менее, система предоставляет возможность начать новую игру в том же самом виртуальном пространстве, сохраняя при этом созданную инфраструктуру и накопленные материальные ресурсы. Однако все персональные характеристики и умения, которые предыдущий герой приобретал в течение продолжительного периода), безвозвратно утрачиваются.

Геймплей игры «Project Zomboid» 2013 года

В играх «Doom» (2016) и «Doom Eternal» после завершения основного сюжета становится доступен экстремальный уровень сложности под названием «Ultra-Nightmare». Этот режим характеризуется системой необратимой гибели персонажа — при любом летальном исходе игроку предстоит полностью перепроходить кампанию с самого начала. При новом прохождении можно обнаружить следы предыдущей попытки, что добавляет психологическое напряжение.

Геймплей борьбы с финальным боссом с экстремальным уровнем сложности «Ultra-Nightmare» в видеоигре «Doom» 2016 года.

Смерть как нарратив

Смерть в видеоиграх может являться не только игровой механикой, но также мощным инструментом сторителлинга. В отличие от чисто механической гибели, нарративная смерть несет смысловую нагрузку и часто становится ключевым элементом истории. Она вызывает сложные чувства — не просто разочарование от проигрыша, а скорбь, гнев или катарсис. Чем убедительнее нарративная смерть, тем реальнее становится восприятие цифровой жизни. В таком случае, смерть порождает подлинные переживания и рефлексию о ценности любого существования.

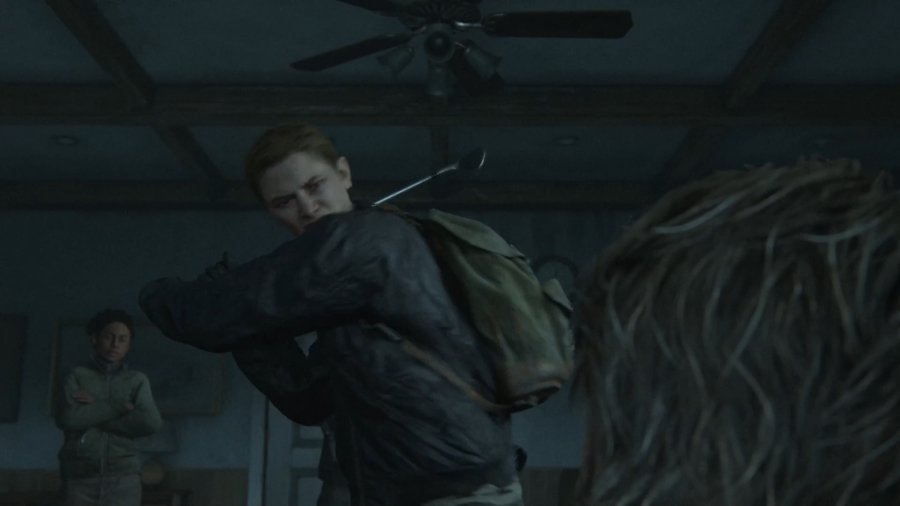

Популярным примером нарративной смерти является гибель Джоэла в начале игры «The Last of Us Part II». Это один из самых обсуждаемых и эмоционально заряженных моментов в истории видеоигр. Он погибает не в эпичной битве, а в обычной бытовой сцене, что усиливает шок. Игрок видит, как его избивают, а затем убивают на глазах у Элли. В первой части мы играли за Джоэла, игрок эмоционально «сросся» с главным героем. Его убийство во второй части происходит без возможности вмешаться, что создает чувство беспомощности и ярости, которое затем передается Элли. Игроки привыкли, что протагонисты защищены от таких необратимых поворотов событий, но гибель главного героя доказала обратное. Геймер одновременно переживал личную утрату (как зритель), чувство вины (как соучастник событий первой игры) и беспомощность (как оператор камеры в сцене убийства). Далее смерть Джоэла продолжала влиять на механики (флешбэки при игре на гитаре) и психологию решений (некоторые игроки могли воспринимать месть как обязанность).

Гибель Джоэла в начале игры «The Last of Us Part II» 2020 года

Смерть Гоуста и Роуча в «Call of Duty: Modern Warfare 2» является ключевым сюжетным поворотом кампании и становится кульминацией предательства генерала Шепарда, что превращает его из союзника в главного антагониста. За время игры игрок успевает привязаться к погибшим персонажам через их узнаваемые визуальные образы. Нетипичным является то, что смерть приходит не от врагов, а от «своего», что является жестокой и неожиданной развязкой для миссии. Следствием этого послужило начало анализа мотиваций неигровых персонажей.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009). Шепард убивает Гоуста

В игре «Red Dead Redemption 2» смерть Артура Моргана — это продуманный нарративный финал, который связывает игровую механику, этический выбор и эмоциональное воздействие в единое целое. Артур болен туберкулезом, и его смерть предрешена — но как он умрет, зависит от игрока. Есть два варианта финала: при высоком уровне чести происходит «хорошая» смерть — Артур умирает, глядя на восход, в мире с собой; за низким уровнем чести следует «плохая» смерть — главного героя убивает Мика, последние слова полны горечи. Происходит постепенное угасание персонажа, болезнь прогрессирует, меняя внешность, голос и игровые возможности. Смерть Артура готовиться часами. Финал зависит от морального выбора, что делает смерть персонализированной. Если игрок выбрал «хороший» путь, гибель воспринимается как освобождение, а не трагедия. Если Артур умер «плохо», игрок может сожалеть о своих решениях. Гибель главного героя показал, что виртуальная жизнь может иметь вес, историю и последствия. Даже после смерти персонажа, игрок продолжает влиять на мир через Джона, что показывает, что смерть — не конец, а часть большого путешествия.

Смерть Артура Моргана при высоком уровне чести в видеоигре «Red Dead Redemption 2» 2018 года.

«Detroit: Become Human» превращает гибель в прямое следствие решений игрока. Здесь гибель персонажей — не просто драма, а результат морального выбора, который заставляет задуматься: «А можно ли было поступить иначе?». В этой видеоигре почти каждый ключевой персонаж может погибнуть — и чаще всего это зависит от действий игрока. Судьба андроидов Кара, Маркуса и Коннора определяется сотнями решений: будешь ли ты бороться за права машин или подчинишься системе? Пожертвуешь ли одним персонажем ради спасения других? Финал игры — это мозаика из десятков возможных исходов, где даже незначительный выбор может повлиять на то, кто выживет. Это заставляет игрока чувствовать ответственность за каждое действие, ведь смерть здесь не только сценарий, а твой личный результат. Смерть здесь разрушает игровую условность, заставляя задуматься: «Если андроиды могут страдать, значит ли, что их жизнь ценна?». Выбор игрока превращает виртуальную жизнь в философский эксперимент, где ценность цифрового существования определяется твоими решениями. Игра показывает, что ценность даже цифровой жизни определяется не ее природой, а отношением к ней.

Концовки игры «Detroit: Become Human» 2018 года. Помимо них, есть еще множество развилок, которые открывают дополнительные сцены

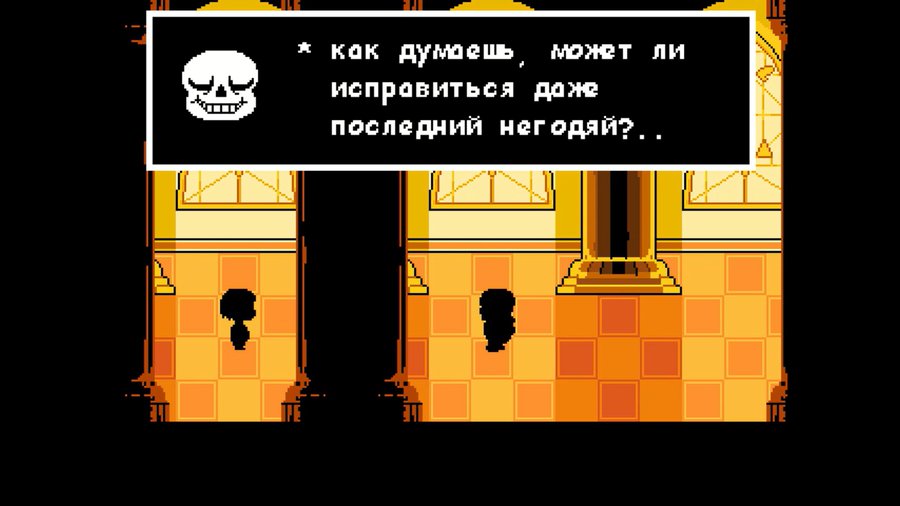

«Undertale» переосмысливает смерть в видеоиграх. Здесь можно пройти игру, никого не убив, или же устроить бойню — и мир будет реагировать соответственно. Игра наказывает за убийства и вознаграждает за милосердие, превращая смерть не просто в игровую механику, а в моральный выбор с последствиями. Здесь каждое существо имеет имя, характер и даже мечты. Игра предлагает три основных сценария, каждый из которых радикально меняет историю. Первый — Путь геноцида. Если игрок намеренно истребляет каждое существо в Подземелье, игра темнеет: музыка становится тревожной, персонажи боятся тебя, а ключевые сцены искажаются. После этого игра навсегда запоминает ваш выбор — даже если перезапустить её, некоторые диалоги и концовки будут другими. Второй — Нейтральный путь. Даже случайная смерть одного персонажа меняет концовку. Здесь мир не становится мрачным, как в Геноциде, но игра напоминает игроку о его выборе, заставляя чувствовать вину. Третий — Путь пацифиста. Игра вознаграждает игрока за отказ от насилия: монстры становятся друзьями, открываются скрытые сцены, а финал превращается в трогательную историю о прощении.

Геймплей боя и момент смерти существа в видеоигре «Undertale» 2015 года.

После прохождения Геноцида игра остаётся испорченной — даже если начать заново, финал Пацифиста будет другим, а в концовке появится пугающий намёк, что Чара «заразила» другие сохранения. «Undertale» показывает: если ты убиваешь кого-то, это остаётся с тобой. Даже если перезагрузить сохранение, игра помнит твои прошлые грехи.

Символическая смерть, в свою очередь, не завершает историю, а переосмысливает её, заставляя игрока задуматься о природе потери, трансформации героя, цикличности бытия и ценности жертвы. В «Silent Hill 2» и «Death Stranding» смерть становится метафорой, которая раскрывает внутренний мир персонажей и заставляющей игрока переосмыслить ценность цифрового существования.

В видеоигре «Silent Hill 2» главный герой приходит в город в поисках умершей жены Мэри, но постепенно понимает, что он сам её убил. Его путешествие — путь саморазрушения, где каждый монстр и локация отражают его подавленную вину. Мария — двойник жены, мучающий его напоминаниями о содеянном. В зависимости от действий игрока, Джеймс может принять правду и покаяться; наказать себя и утопиться в озере; продолжить бегство от реальности, где он сходит с ума и заменяет Мэри ее двойником. Смерть здесь — кульминация его вины. Игра показывает, что даже в виртуальном мире нельзя убежать от последствий своих поступков.

Одна из концовок видеоигры «Silent Hill 2» 2001 года, где Джеймс просит прощения у Мэри за свое деяние.

В мире «Death Stranding» смерть — не конец, а переход в «Берег» (потусторонний мир). Каждый раз, когда Сэм умирает, он возрождается, но оставляет после себя кратеры «Взрыв аннигиляции». Его способность возвращаться — не просто механика, а метафора связи между мирами. В конце главный герой отказывается от бессмертия, чтобы остаться с Лоу и ребёнком. Его последняя «смерть» — это выбор жить, несмотря на боль.

Момент перехода в потусторонний мир в видеоигре «Death Stranding» 2019 года.

Эмоциональное воздействие

В интерактивных столителлингах смерть становится мощным инструментом эмоционального воздействия, который способен вызывать у игрока настоящую скорбь, гнев или катарсис. Ключевую роль в этом играют кат-сцены — неинтерактивные фрагменты, где разработчики концентрируют драматургию, визуальную поэтику и звук, чтобы смерть персонажа ударила по-настоящему. В них у игрока отбирается контроль, чтобы он полностью погрузился в переживание.

Кат-сцена со смертью Джеки в видеоигре «Cyberpunk 2077» 2020 года.

В кат-сцене в «The Last of Us Part II», в момент смерти Джоэла, все начиналось с постепенности: появляется сцена с ложным ощущением безопасности — Джоэл и Томми среди «друзей». Далее мы сталкиваемся с жестокостью реализма, где происходит серьезный удар клюшкой для гольфа — грубый, негероический, страшный. Крик Элли и попытка сопротивляться делают смерть не абстрактной, а личной трагедией. Исходя из этого, игрок чувствует бессилие — он не может вмешаться, только наблюдать.

Кат-сцена в момент смерти Джоэла в видеоигре «The Last of Us Part II» 2020 года.

B «Call of Duty: Modern Warfare 2» смерть Гоуста и Роуча также вызывает сопереживание. Используются кинематографичные приемы (замедление времени, звуковое оформление) и создается эффект присутствия, так как действия происходят от первого лица, что усиливает сопереживание и беспомощность игрока.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009). Тело Гоуста выбрасывают / Мертвый Гоуст.

Иногда игры дают игроку последний контроль перед смертью, делая её ещё болезненнее. В видеоигре «Brothers: A Tale of Two Sons», когда в финале умирает старший брат, игрок буквально чувствует его отсутствие, так как теперь нужно плыть, нажимая только одну кнопку. Это не кат-сцена, но механика становится метафорой потери. В «The Walking Dead» игрок сам выбирает последние слова Ли для Клементины. Это прощание, в котором участвует сам игрок.

Младший брат оплакивает старшего в видеоигре «Brothers: A Tale of Two Sons» 2013 года.

Смерть в видеоиграх может вызывать совершенно противоположные эмоции — от раздражения и гнева до очищающего катарсиса. Разница между «дешёвой» (фрустрирующей) и осмысленной (катарсической) смертью заключается в том, как она интегрирована в игровой опыт: является ли она пустым препятствием или нарративным и эмоциональным инструментом.

Фрустрирующая смерть — это механическое наказание, которое не обогащает историю, а лишь прерывает игровой процесс. Внезапные и несправедливые смерти, чрезмерно строгие наказания, бесконечные респауны врагов: все это влияет на то, как игрок будет воспринимать игровой процесс. Катарсическая смерть — это завершающий акт драмы, который даёт игроку эмоциональное очищение. Примерами могут быть вышеупомянутые «Red Dead Redemption 2», где произошла гибель Артура и «The Last of Us Part II», где погиб Джоэл. Данный вид смерти вызывает эмпатию, оставляет осмысленный след и дает завершение.

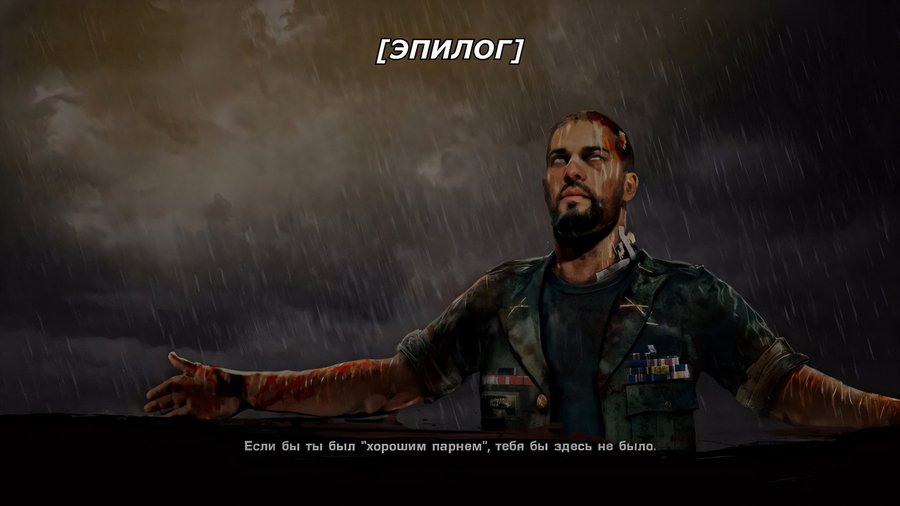

Некоторые видеоигры используют смерть как мощный инструмент рефлексии, заставляя игрока подвергнуть сомнению свои действия, моральные установки и саму природу игрового насилия. «Spec Ops: The Line» выглядит как типичный шутер про «героических солдат», но постепенно игра начинает наказывать игрока за его же действия. Фосфорный эпизод становится точкой невозврата, где игрок по приказу применяет белый фосфор против «врагов». После атаки он видит сожжённых заживо мирных жителей — женщин и детей. Персонажи (и сам игрок) осознают: это был военное преступление. Загрузочные экраны теперь осуждают игрока: «Вы всё ещё считаете себя героем?», «Как много американцев вы убили сегодня?». Есть три варианта развития финала: сдаться, то есть признать свою вину; убить себя — избежать суда или убить всех — окончательно сойти с ума.

Загрузочные экраны видеоигры «Spec Ops: The Line» 2012 года.

В пример также можно привести вышеупомянутую «Undertale». Игра запоминает все ваши действия, даже после перезапуска, геноцидный путь навсегда меняет игровой мир, а персонажи реагируют на количество убийств. Видеоигра не просто даёт выбор — она оценивает его. Если ты идёшь путём насилия, игра называет тебя монстром («-Действительно ли ты поступил правильно?», «-Надеюсь что ты сделал, это было самозащитой.», «-Ты чертовски плохой человек», «-Ты бродишь тут, ищешь кого-нибудь», «-Убиваешь их, забирая у них деньги», «-Это просто непонятно»). Если выбираешь милосердие — благодарит.

Видеоигра «Undertale» 2015 года оценивает выбор игрока.

Заключение

Данное визуальное исследование было посвящено анализу смерти в видеоиграх — от механического быстрого респауна до глубокой эмоциональной потери. Мы рассмотрели, как смерть из чисто игрового препятствия трансформировалась в нарративный инструмент, где её необратимость и последствия усиливают вовлечённость игрока. Далее исследовались символические и метафорические трактовки смерти, где она становится частью философского высказывания о цикличности бытия, жертве и перерождении. Затем следующая часть была посвящена эмоциональному воздействию — как игры через кат-сцены, звук и визуальные средства заставляют игрока сопереживать утрате.

Гипотеза исследования — «Чем сильнее визуальные и игровые средства подчеркивают необратимость и эмоциональные последствия смерти, тем выше субъективная ценность виртуальной жизни для игрока и тем сложнее его игровой опыт» — подтвердилась. Необратимость заставляет игрока осторожнее относиться к решениям. Эмоциональная проработка превращает смерть из абстрактного «Game Over» в личную потерю. Субъективная ценность виртуальной жизни растёт, когда игра наказывает не за сложность, а за безразличие. Однако, эффект зависит от вовлечённости и готовности к рефлексии. Для продолжения исследования интересно было бы изучить, например, нейрофизиологические реакции игроков на разные типы смертей в играх.

Смерть в играх не просто механика — она стала языком, с помощью которого разработчики говорят с игроком о конечности, ответственности и ценности жизни. И чем убедительнее этот язык, тем глубже отклик — не только в игре, но и за её пределами.

«Смерть может быть неожиданной и быстрой, она может лишать сил или мотивировать на продолжение борьбы, часто неравномерной, она может быть условием перехода на следующий уровень, она может быть печальной, славной, тихой или жестокой, преждевременной или трагической»

Петев Николай Иванович

Game Over: смерти в видеоиграх и что бывает после [Электронный ресурс]. URL: https://stopgame.ru/blogs/topic/90424/game_over_smerti_v_videoigrah_i_chto_byvaet_posle (дата обращения: 14.05.2023).

Петев Николай Иванович. Феномен страха и смерти в видеоиграх // Векторы благополучия: экономика и социум. 2019. № 3 (34). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-straha-i-smerti-v-videoigrah (дата обращения: 19.05.2025).

Механика смерти в играх [Электронный ресурс]. URL: https://stopgame.ru/blogs/topic/98277/mehanika_smerti_v_igrah (дата обращения: 15.05.2023).

Permadeath [Электронный ресурс] // Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Permadeath (дата обращения: 16.05.2023).

Тактическая смерть [Электронный ресурс] // Posmotre.li. URL: https://posmotre.ch/Тактическая_смерть (дата обращения: 17.05.2023).

Перманентная смерть [Электронный ресурс] // Neolurk. URL: https://neolurk.org/wiki/Перманентная_смерть (дата обращения: 18.05.2023).

Все диалоги Санса в последнем коридоре [Электронный ресурс] // Undertale Amino. URL: https://aminoapps.com/c/undertalerus/page/item/vse-dialogi-sansa-v-poslednem-koridore/YG3w_8lIXIzbXEBZQBq8BYpljwm68wE0x (дата обращения: 21.05.2023).