Итоги конкурса журнала «Отпечаток»

Фотоконкурс «Отпечаток», как помним, был открытым, и поэтому, несмотря на свой вполне камерный характер, смог продемонстрировать и некоторые актуальные тенденции общероссийской сцены.

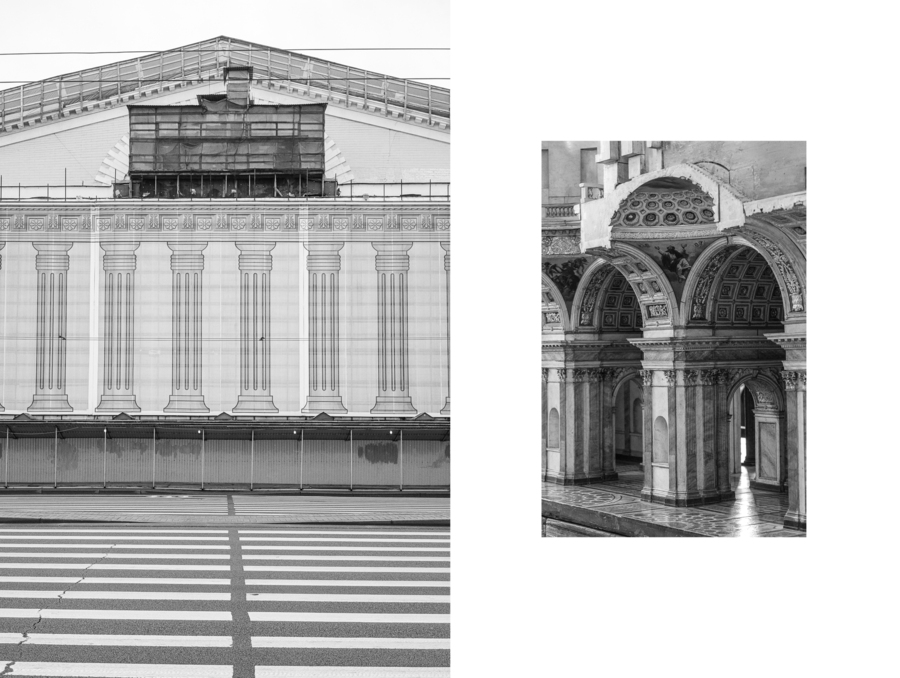

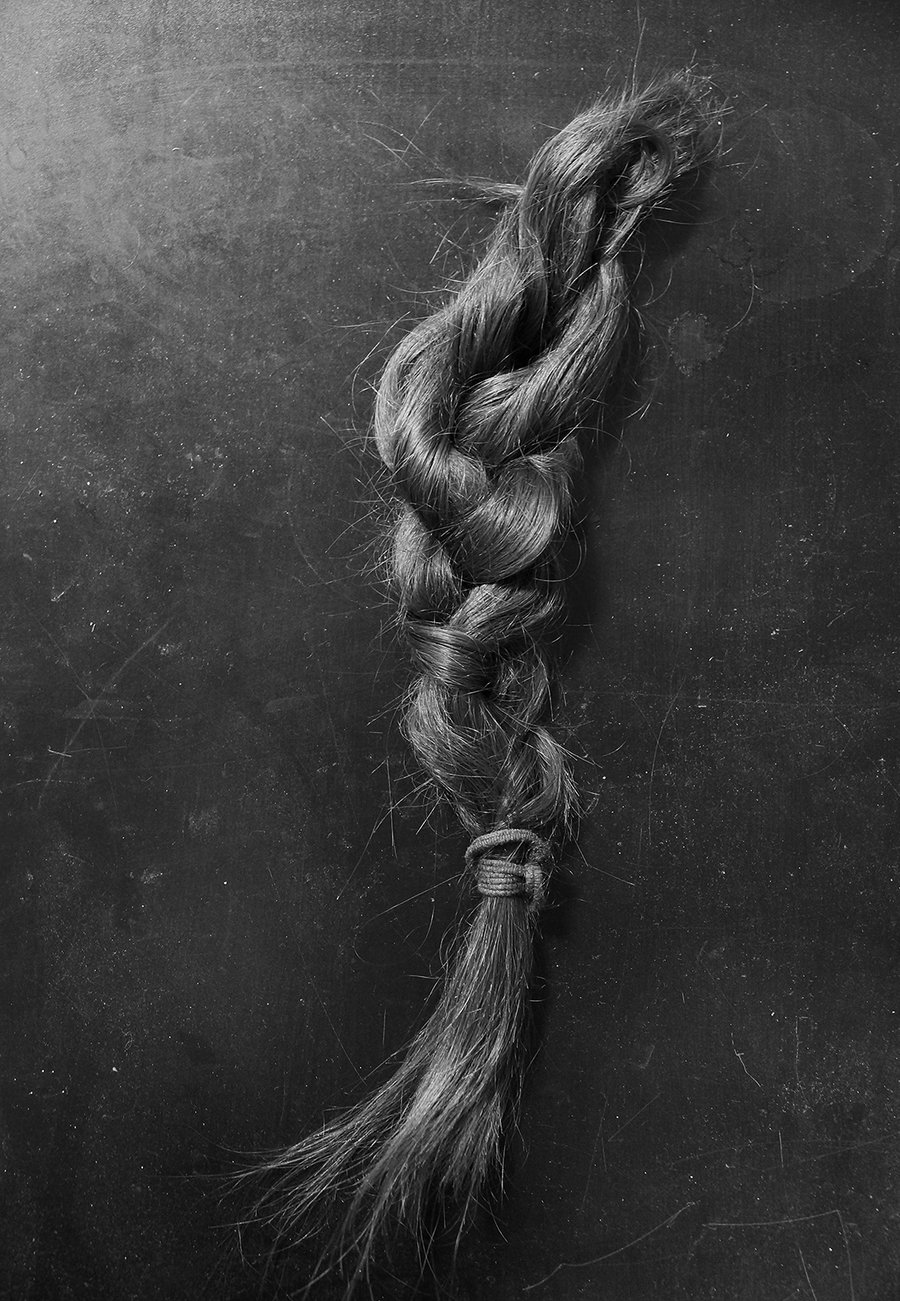

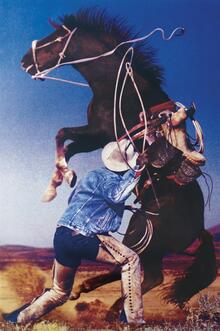

Полина Баннова, из проекта «Ностальгия завтрашнего дня»

Раньше у меня уже была возможность кратко упомянуть о них в журнале, теперь представляется случай расширить те тезисы. Напомню, что в прошлый раз анализ конкурсных проектов позволил назвать три заметные перспективы, конечно же, совершенно не исключающие всех прочих. Условно они были обозначены как интеллектуальная, эссеистическая и ново-постановочно/манипулированная фотография. Две первые из них попробую проанализировать ниже.

Говоря «интеллектуальная», обычно имеют в виду концептуальную/постконцептуальную фотографию. Иначе говоря, съемку, что вписана в процедуру реализации/визуализации в каком-то виде сформулированной идеи или, шире, концептуальной программы. В подобных случаях фотокартинки выступают в роли иллюстрации-доказательства. Неважно, прямые ли это снимки или же постановочные, они всегда представляют собой максимально контролируемые, систематизированные, упорядоченные изображения. Сложность и стохастичность внешнего мира в них если и не элиминированы, то уж точно сведены к посильному минимуму. В результате индексальность фотографического кадра, то единственное, что отличает его от любого другого изображения — рукотворного или цифровым образом сгенерированного, что делает эманацией видимой реальности, практически не выполняет своих функций. Иначе говоря, индекс как главный фотографический принцип референции умаляется строго пропорционально росту роли иконы (иллюстративной функции) и символа (визуально оформленной концептуальной программы).

Понятно, что при таком раскладе никаких неожиданностей зрителя больше не ждет: что ему обещано, то им и получено, а все радости при употреблении конечного продукта зависят от качества концепции и остроумия исполнения.

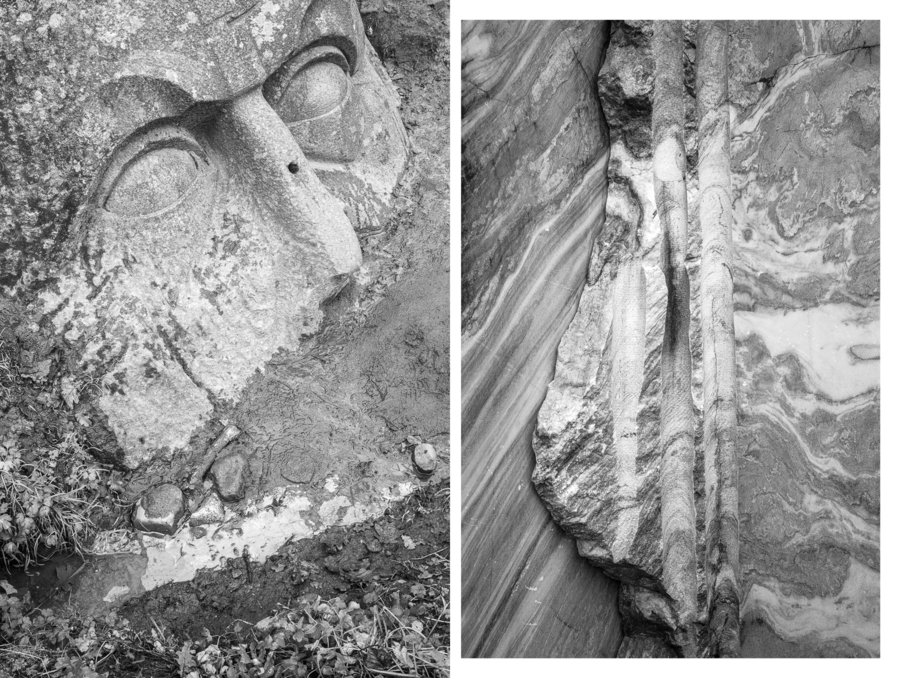

Василий Пиндюрин, из проекта Littorea

Так можно было бы описать прежний интеллектуальный, концептуальный стандарт. То, что имеется в виду в качестве свежей, альтернативной ему тенденции основано на подозрении некоторых проектов в наличии большего баланса в них тех самых форм знаковой референции (индекса-иконы-символа). Большей уравновешенности авторского и объективного, логико-рационального и интуитивного, относящегося к закономерности и принадлежащего к вероятностно-случайному. Авторский концепт здесь четко выражен, но при этом тактично удален на задний план, как бы создавая защитную оболочку для свободной экспрессии натурного материала в именно ему свойственной визуальной форме/пластике. В западной практике образцами подобного подхода выглядят, например, многие серии Джона Диволы, проекты Марка Раведела или Рона Джуда.

Сама по себе подобная интеллектуальная фотография, как было сказано в прошлый раз, делает камеру инструментом сразу и ума, и чувства — органическим продолжением целостного авторского организма и естественной точкой соприкосновения его с миром. Из проектов конкурса, относящихся к подобной категории, можно назвать, по крайней мере два, очень разных: это «Littorea» победителя конкурса Василия Пиндюрина и «Татары» попавшего в шорт-лист Рамиля Гильванова.

В первом случае автор задает рамку, достаточно четкую и одновременно потенциально достаточную для скрещивания сразу нескольких проблематик: географического локуса с его органико-геологическим субстратом; «заложённого» в этом локусе Санкт-Петербурга — города утопии и симулякра; хронологически-исторической перспективы, раскрывающейся из этой точки. И вся их проблематическая сумма обозначена именем, происходящим от латинского именования скромной береговой улитки-литторины, превращенной тем самым из природного существа-вещества в емкий культурный символ. Так широкие вербально-визуальные сопряжения оказываются схожими равно как с научным исследованием, так и с фотографическим эссе, совмещают интеллектуально поэтическую пластику с оптической.

Рамиль Гильванов, из проекта «Татары»

В случае Рамиля Гильванова все выглядит, несравненно проще — на первый взгляд. Его проект основывается на традиционней, типологической методике, в основу которой положен столь же базовой, этнический принцип сборки. Однако свой объект съемки Гильванов уже на этапе аннотации дает сразу с нескольких ракурсов, приводя нетождественные значения слова «татары» из древнетюркских, старокитайских, старомонгольских источников; упоминает о том, что оно значило многие века для Европы, каким образом употреблялось в дореволюционной России и как понимается в настоящее время. В итоге термин как бы мерцает в своем значении, понуждая к непрестанному перебору точек зрения на него — в каком-то смысле так же, как и объект внимания Пиндюрина. Да и визуально его «татары» выглядят в портретной сумме настолько разнообразно, что общие характеристики в фотографическом теле проекта оказывается обнаружить столь же маловероятно, сколь и в вербальном.

Рамиль Гильванов, из проекта «Татары»

Рамиль Гильванов, из проекта «Татары»

Рамиль Гильванов, из проекта «Татары»

Теперь о второй, эссеистической тенденции. У относящихся к ней авторов проекты не основаны на проблематике, а посвящены той или иной тематике. Из (проблемно-статичных) структур их серии делаются (тематико-динамическим) нарративом. Но нарративный спектр фотографии также крайне широкая вещь, и в данном случае речь идет всего лишь об относительно новой у нас тенденции, которую можно сравнить с переходом от non-fictious и повествовательной прозы именно к эссе с его свободной композицией, или еще на пару шагов дальше — к поэзии. В такого рода фотопроектах основополагающим качеством является та или иная как бы дематериализующая тему интонация, причем чуть ли не акустической, мелодико-поэтической природы. Она-то и обращает тему в тематический мотив с ощутимо пониженной сюжетной гравитацией.

Илья Никитин, из проекта «Когда поют птицы»

Отдельные фотографии таких серий собираются в последовательность точечным, произвольно-интуитивным образом, ее ритм копирует движение самого авторского глаза или же порядок его умственных ассоциаций. Собственно, Алек Сот, современный американский классик подобных эссеистических фотопроектов, принцип сборки своего визуального ряда прямо сравнивал с поэзией. Немец Вольфганг Тильманс свою «облачную», лишенную определенных направлений осмотра развеску, ассоциировал с хаосом картинок на стене в комнате подростка. А японка Ринко Каваучи, по ее словам, снимающая именно то, «что живет недолго», и вообще сделала свой фотопоток практически синонимом индивидуального сознания. Эти трое, пожалуй, из самых модельных фигур для нынешних отечественных приверженцев подобной фотостилистики.

Полина Баннова, из проекта «Ностальгия завтрашнего дня»

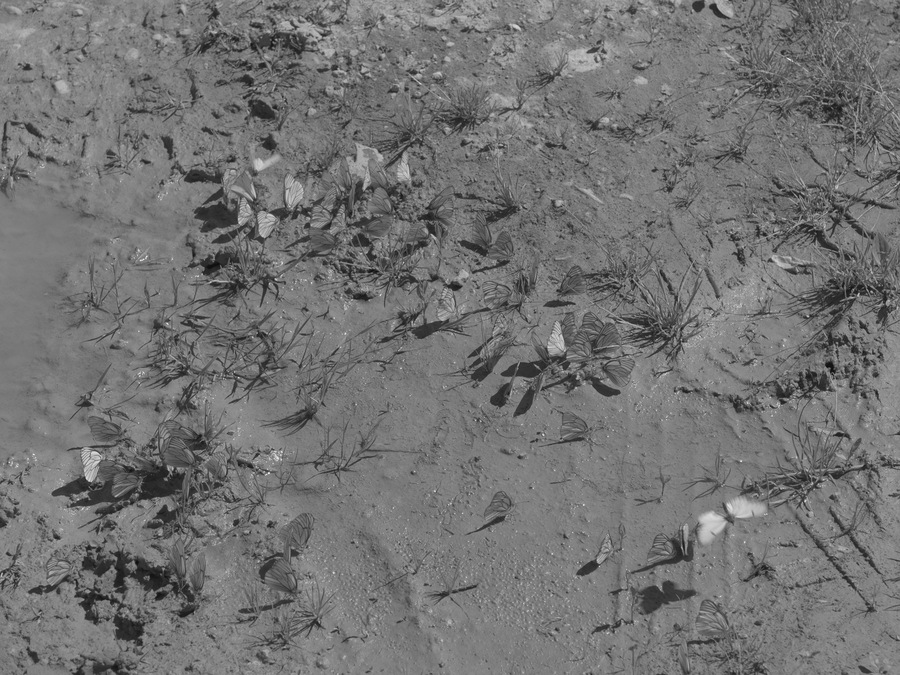

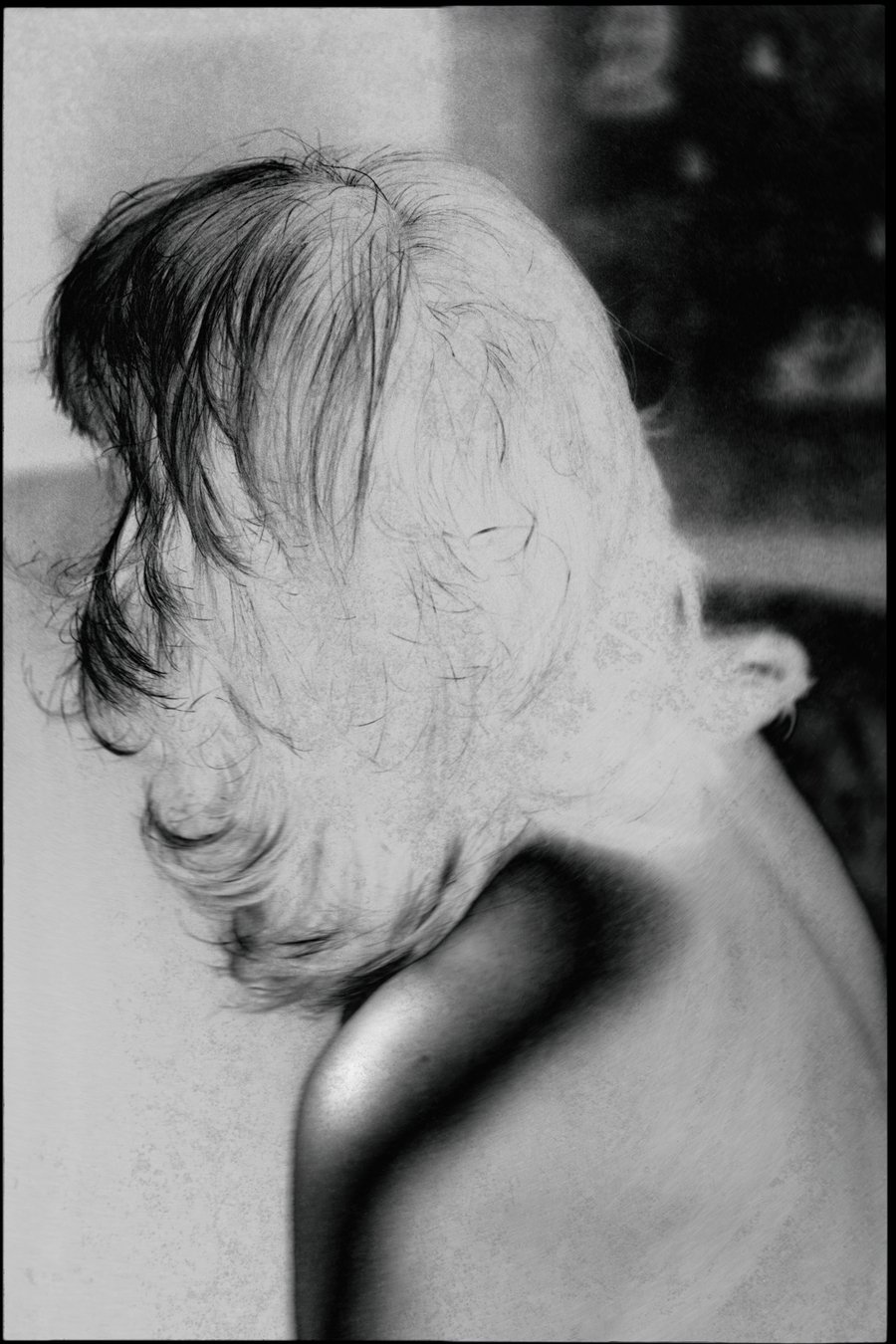

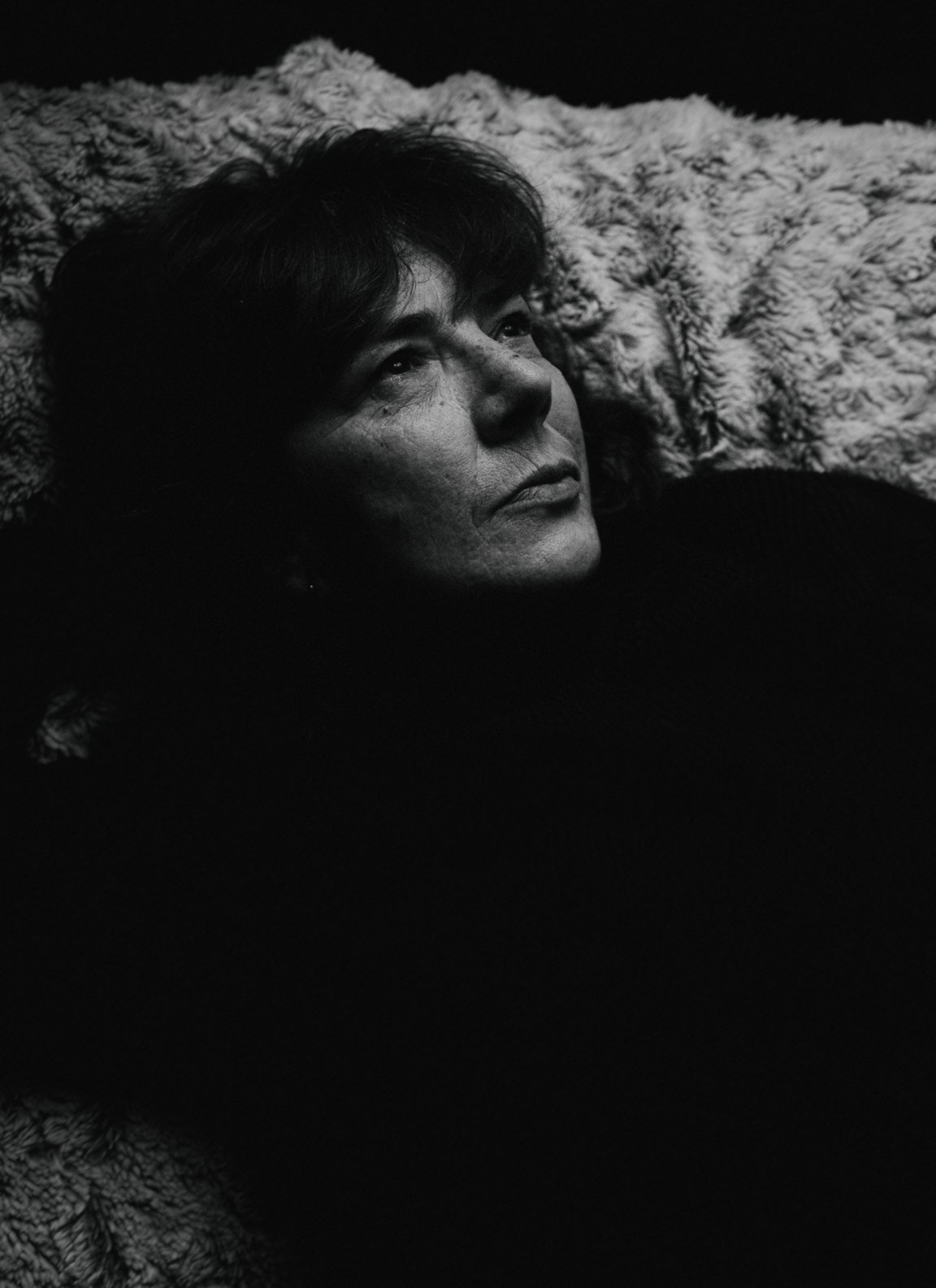

В нашем конкурсе «эссеистических» проектов достаточно много. И понятно, что тематическим предлогом для их появления часто становится что-то совсем близкое, предельно личное — человек, место или событие: отношения с женой (Артем Глухан. Дистанция; Илья Никитин. Когда поют птицы) или матерью (Анна Полонеева. Расширение воздушных пространств), болезненно разорванная связь с родным местом (Лена Таганова. СНТ; Полина Баннова. Ностальгия завтрашнего дня). Впрочем, такое близкое выглядит не единственным, а только самым доступным из ресурсов интонационной «акустики». В конце концов такой ресурс, как и прочие, имеет своим происхождением общий источник всех интонаций, то, скажем так, вещество существования, что в данный момент времени поставляет нам по большей части сумрачно-меланхолические мелодии, с вязким как смола, разбитым на жесткие осколки ритмом (Евгения Балокина. В моем саду; Даша Сеничева. Места несобытий).

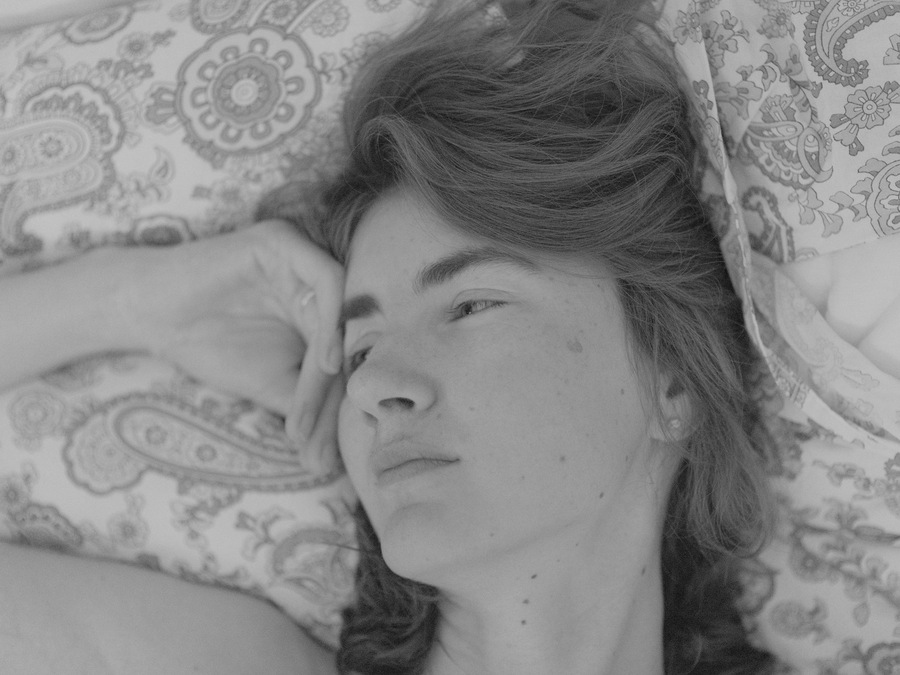

Артем Глухан, из проекта «Дистанция»

Характерное для эссеистических проектов превращение фотофрагментов внешнего мира в синоним мыслеформ, рождаемых потоком индивидуального сознания — явление неоднозначное. В нем заключена опасность произвольного кодирования, неубедительного включения в серийный ряд образов, которые вполне заменимы другими без ущерба для интонационной цельности проекта. Но это, в конце концов, частный, специализированно-фотографический вопрос, который, в свою очередь, восходит к другому, гораздо более общему, существовавшему не только на протяжении всей истории фотографии, но и связанному со столь любимой XIX веком темой физиогномики. Он в том, в какой мере и в каком смысле внутреннее может быть выражено во внешнем, насколько корректно в визуальном эксплицируются невизуальные феномены.

Евгения Балокина, из проекта «В моем саду»

Анна Полонеева, из проекта «Расширение воздушных пространств»

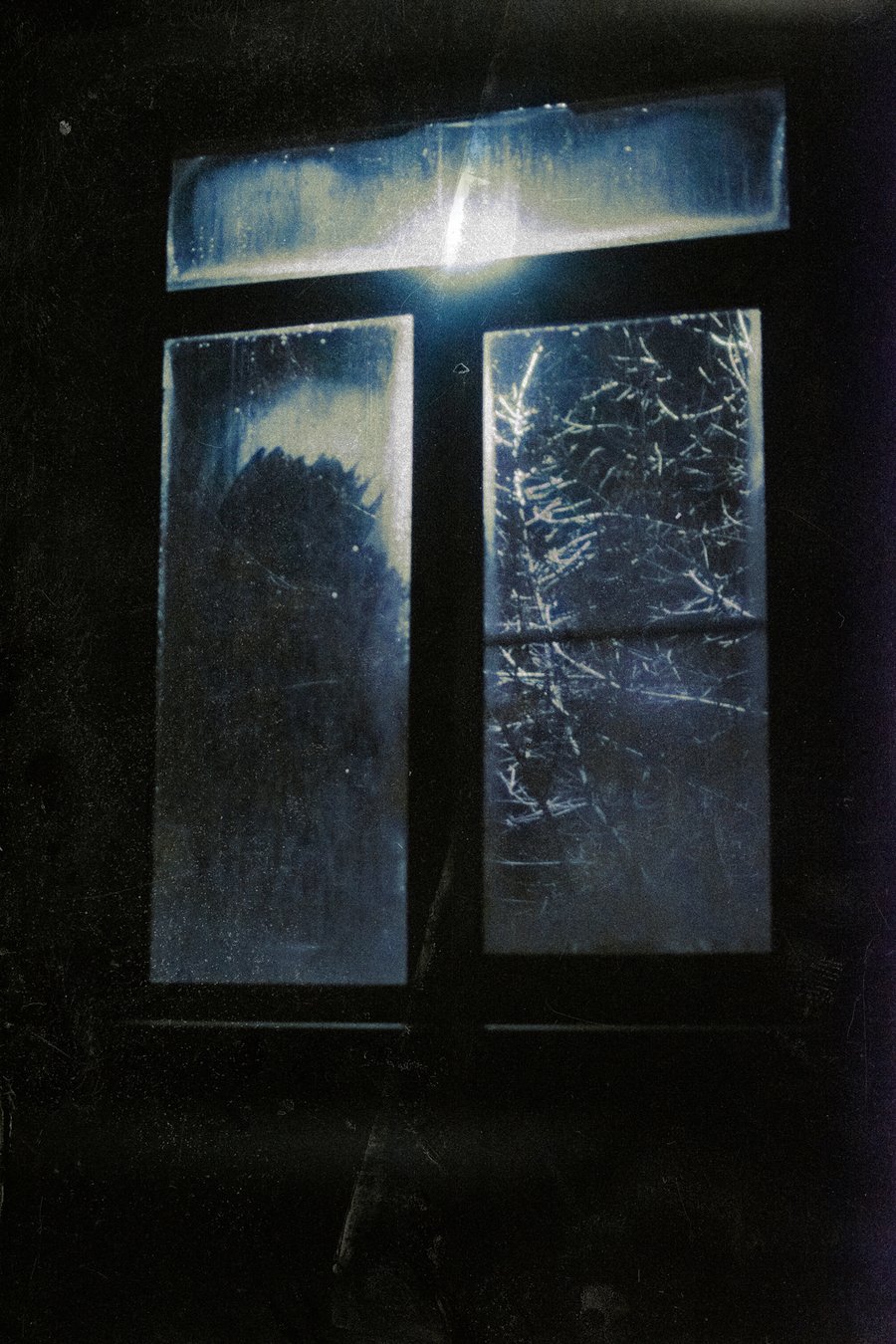

Для нас здесь, собственно, речь должна бы зайти о пресловутой фотографической правде. И она действительно, совершенно неожиданно для меня вдруг зашла о ней в одном из проектов конкурса (Ирина Агасарян. Две реки и два холма), посвященном непосредственному опыту съемки и одновременно теме памяти, прошлого того места, в котором эта съемка происходила. Автор проекта усматривала в таком сочетании возможное противоречие. Но мне, напротив, кажется, что прошлое — как раз та область, где конфликт между внутренним и внешним снимается наиболее убедительным образом. Как мы знаем, прошлое, с одной стороны, единственное, что может нам показать фотография, с другой, оно настолько же (а именно целиком) состоит из материи памяти, насколько память из вещества чувств и их многократного переживания. Оттого и не удивительно, что авторы эссеистических фотопроектов часто тяготеют к использованию винтажных техник, да и вообще к духу «возврата к корням» (Софья Чудинова. Возвращение домой; Сима Раднаева. Неизвестная Родина) и даже прямой визуальной примитивизации (Анастасия Коротких. Отпечатки человечества; Георгий Зюзьков. Несколько мелочей на фоне природы).

Ирина Агасарян, из проекта «Две реки и два холма»

Анастасия Коротких, из проекта «Отпечатки человечества»

Георгий Зюзьков, из проекта «Несколько мелочей на фоне природы»

Подобный акцент на технике означает, что в фотографии средством экспрессии вместо документального материала (или вместе с ним), вдруг становится абстрагированная форма, характерная для того или иного фотопроцесса, искажений, прямых дефектов и условностей несовершенного оптико-механического копирования натуры с помощью камеры. Технологические артефакты таким образом выступают в качестве инструмента формообразования, и фотодокументирование делается намеренной эстетизацией натуры. Вообще ведь по мере углубления в прошлое детали жизни становятся все менее узнаваемыми, а их вид все более выразительным. Так реальность, теряя знакомые подробности и вдобавок абстрагируясь посредством фототехнологии, самопроизвольно обретает все больше сходства с художественным изображением. А фотографический индекс в таком случае кажется идеально уравновешенным с иконой и символом. Но вот только подобный, соблазнительно легкий эффект, как и любой другой эффект автоматического порядка, недолговечен и таит в себе опасность превращения в визуальный стандарт, в манерное контр-фотографичекое клише.