*Материал создан на основе виузального исследования студенки 2-го курса Школы дизайна НИУ ВШЭ Анастасии Убиенных в рамках курса «История европейского кино»

В начале XX века киноиндустрия активно развивалась и начинала обретать своего первого массового зрителя, который искал для себя в кино все те же привычные театру сюжеты, но в новом экранном формате. Фильмы часто оказывались похожи на заснятые на камеру спектакли. Сценарии содержали в себе хорошо известные сюжеты театрального репертуара, киностудии приглашали к себе популярных актеров, широко использовались декорации, костюмы и статичная съемка. Несмотря на большое влияние театра, в начале 1920-х годов во Франции появилась группа режиссеров, главной задачей которых являлось развитие кинематографа как самостоятельного искусства. Луи Деллюк и его соратники Марсель Л’Эрбье, Жан Эпштейн, Жан Ренуар, Жермен Дюлак, Абель Ганс и другие режиссеры сформировали первое авагардное движение — киноимпрессионизм. В этот период кино утверждается прежде всего как искусство.

В 1920 году выходит книга «Фотогения» Деллюка, в которой он впервые сформулировал, что кино обладает особым видом красоты, оно приковывает и гипнотизирует. Чтобы снять фотогеничное кино, надо любить то, что снимаешь, и не сметь этого коснуться — касаться можно только взглядом. Деллюк рассматривал «фотогению» как сумму художественных элементов, отличающих кино от других видов искусства. Основные принципы фотогении:

1\. Декорации. Противопоставление кино театру — кино не приемлет фальши. Фиксация неприметной повседневности, обыденное сделать особенным при помощи остранения и взгляда на объект со стороны.

2\. Свет — деликатный и импрессионистский. Полутона подчеркивают изменение внутренней жизни героев.

3\. Ритм — важнейший аспект кинематографа, передает и показывает внутренние чувства героев.

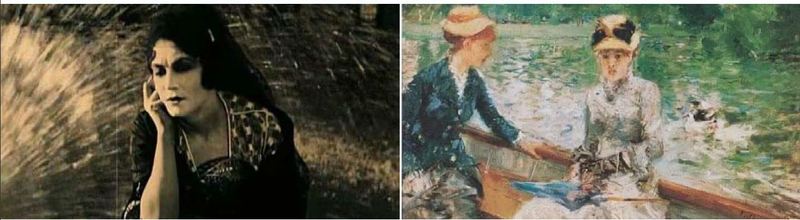

4\. Актер как сверхмарионетка. Чтобы фильм был един со средой и актерами, для управления ими нужен режиссер. Кинонатурщик — важная роль, ведь тело должно сообщать больше информации, чем лицо. Деллюк отрицал внешнюю «красивость», и объявлял примат внутреннего над внешним.

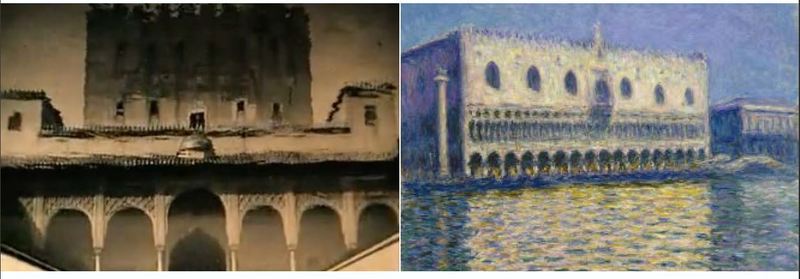

Термин «киноимпрессионизм» впревые использовал основатель французской синематеки Анри Ланглуа. Из названия следует, что киноимпрессионисты продолжали дело импрессионистов-художников в кино. Характерными художественными методами для художников и режиссеров были ассиметричность кадра, кадрирование, ведущая роль света и тени, ритмичный монтаж, искажения кадра и наложение пленки. Основными образами были: вода и зеркала, кабаки и бары, индустриальные и природные.

Образ воды

Из первых трех принципов выводится важнейший образ для киноимпрессионистов — вода, ведь она постоянно изменяется. Также и у имспрессионистов мы очень часто можем найти то или иное присутствие воды на картинах.

Вода имеет ритм в своем течении, особый свет в преломлении, она и повседневна, и загадочна, и неуловима одновременно. Наверное, нет ничего более подвижного и живого, чем вода и воздух.

Киноимпрессионисты также использовали ее для передачи настроения и акцентирования эмоций персонажа. Применяя теорию фотогении, они показывают нам, как в воде переливается не только свет, но и внутренний мир и настроение героев.

Отражающаяся в воде реальность обладает иной природой — она играет на солнце и отдаёт бликами, воздух находит своего двойника в такой же неуловимой ряби, а эмоции в волнах или их отсутствии.

Съемки на природе, в связи с изменчивостью места, требовали от камеры подвижности. Наиболее четко это проявляется со съемкой на воде. Даже если камера будет зафиксирована, то кадр не будет статичным: качаясь на волнах, он точно передаст настроение и задаст ритм фильму.

Образ зеркала

Мы можем увидеть преломление реальности у импрессионистов не только в воде, но и в зеркалах.

Кино в самом начале своего развития находило вдохновение в иллюзиях. Главный инструмент иллюзии, позволяющий создать новую реальность — зеркало. Мы видим мир через отражение в сознании героев.

Приём деформации

Зеркала часто дают возможность реализовать важнейший для киноимпрессионистов приём деформации изображения, позволяющий преподнести реальность через призму впечатлений персонажей. Здесь кино находит свой исключительный язык, который невозможно применить в других искусствах.

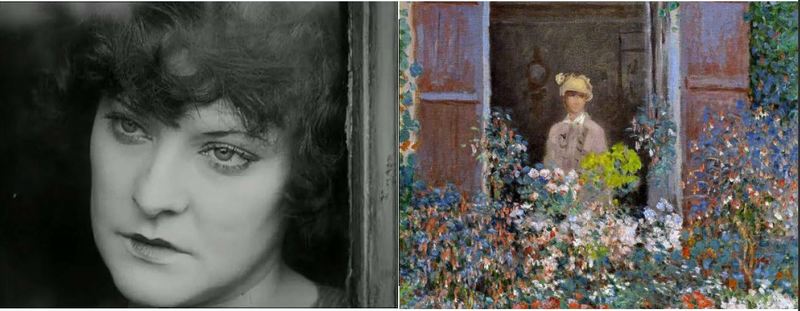

Кадрируя сцену, импрессионисты-художники и режиссёры показывают нам, что мы видим не все, художественный мир намного шире. В некотором смысле, мы как будто смотрим на него через окно.

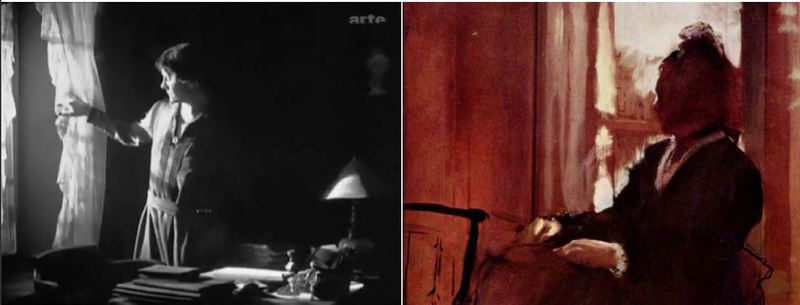

Образ окна

Кино можно разделить на открытое и закрытое. Открытое кино дышит, строится на импровизациях и подвижной камере. Закрытое кино продумано и драматично. Рассматриваемые фильмы, безусловно, можно отнести к первой группе, поэтому герои этих фильмов так часто находятся у окон.

В киносюжетах женщины часто оказываются взаперти, в несвободе. Наблюдая их у окна, создаётся впечатление присутствия иного мира, наполненного воздухом и свободой. Окна дают дополнительное пространство и воздух, которого не хватает персонажам и, часто, женщинам. То же чувствуется и в живописи импрессионистов.

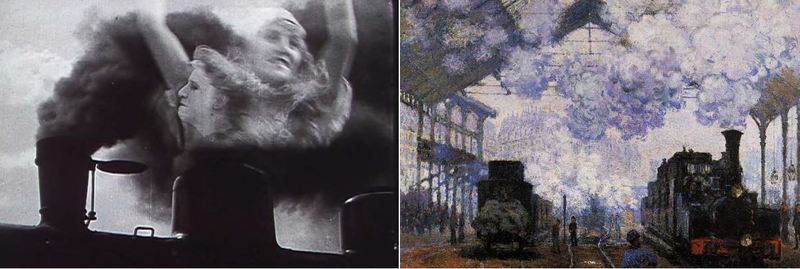

Индустриальные образы

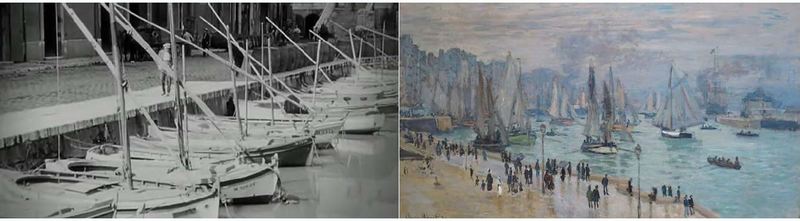

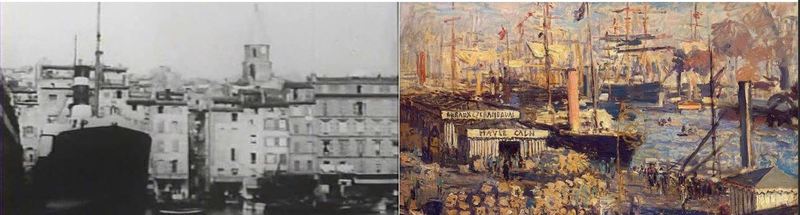

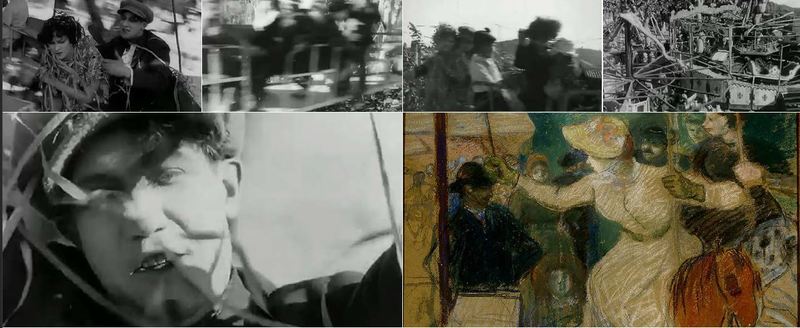

Как импрессионисты, так и киноимпрессионисты любили показывать индустриальные пейзажи. В них мы видим, как они одни из первых запечатлели ускоряющуюся изменчивость современного мира.

Сила индустриализации — в переменах, поэтому главной ее чертой является движение и скорость. Импрессионисты в рамках своей эстетики одними из первых обратили внимание, как движение стало не просто атрибутом действительности, а ее основой.

Поэтому мы так часто видим на картинах пароходы, паровозы и гипнотизирующий пар, который идеально вписывается в теорию «фотогении», из-за чего его так часто любили переносить в свои фильмы соратники Деллюка.

Ритмичный монтаж и движение

Решая задачу передачи ощущения движения в кино, режиссеры первого авангарда сделали большой шаг в развитии монтажа и внутренней ритмики фильма. Для создания сильных сцен, например, крушения поезда или автокатастрофы, и эмоций, заложенных в них, им требовался не менее радикальный подход к монтажу. В быстрой смене кадров зритель чувствует скорость практически на физиологическом уровне. Похожий подход мы находим и у импрессионистов, в мазках мы видим как быстро художники писали свои картины.

Ассиметричность

Художники-импрессионисты ушли от классических канонов построения композиции, вслед за ними последовали и режиссёры. Они начали снимать героев с разных ракурсов и выстраивать кадры с интересной перспективой, которая усиливала ощущение движения.

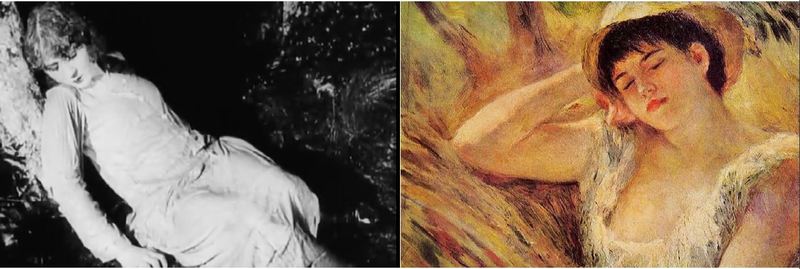

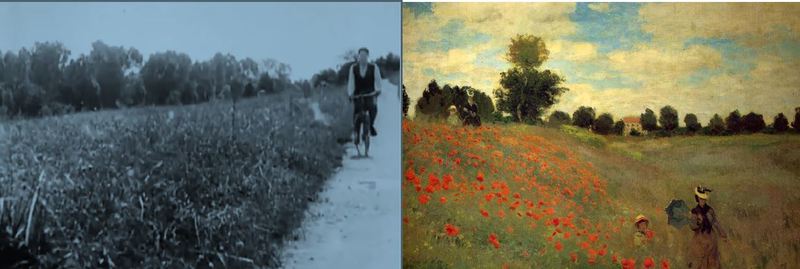

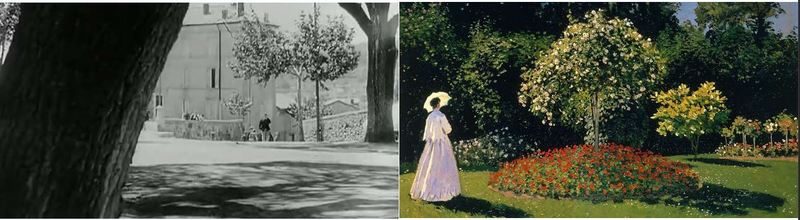

Образ природы

Изменчивость, неустойчивость, эмоциональность и настроение — все эти слова вполне применимы к природе или погоде. Они же были центральной темой рассматриваемых художников и режиссёров. Именно их они находили в природе, выходя на пленэр, так же как киноимпрессионисты часто снимали фильмы на природе.

Благодаря такому подходу, режиссёры дальше уводили кино от постановочности и театральности, наполняя фильмы жизнью и помогая им демонстрировать альтернативные реальности, в которых природа перестаёт быть просто фоном.

Роль света

Работа на природе сделала солнечный свет полноценным персонажем картин, что очень сильно помогло киноимпрессионистам реализовать теорию «фотогении». Изменчивый свет, полутона и его мерцание без дополнительных слов в сценарии могут создать атмосферу сцены, что показывает, что кино не про повествование через изображения, а про передачу эмоций через экран; что оно менее литератруно и более живописно.

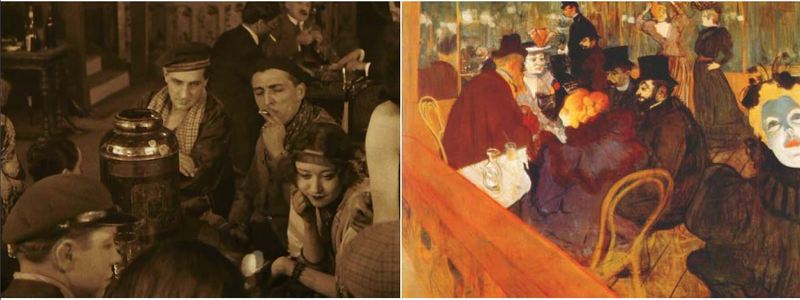

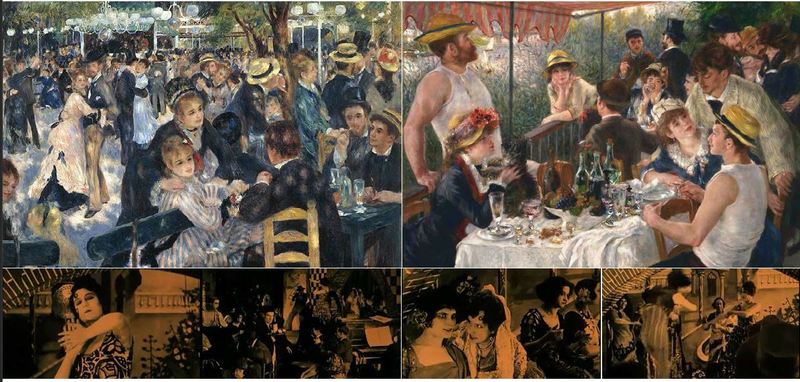

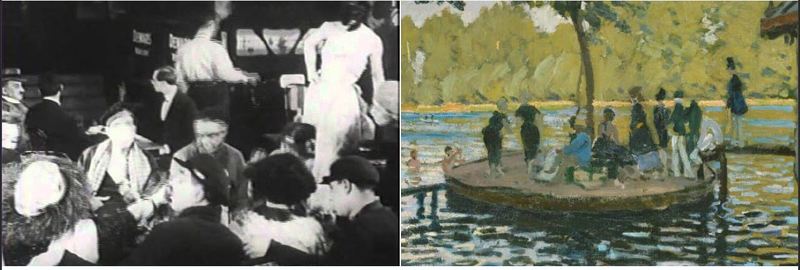

Образ кабаков

В погоне за ускользающей современностью, художники уходили от классических сюжетов и отправлялись в кабаки и рестораны. Там же киноимпрессионисты находили для себя главные характеры.

В кабаках киноимпрессионисты пытались добиться основной задачи «фотогении» — увидеть красоту в повседневности.

Приём деперсонализации

Персонажи в фильмах показаны нечётко, в монтаже кадры сменяются так быстро, что зритель не успевает увидеть в героях полноценные характеры. Режиссёры показывали нам не отдельных личностей, а массу и то настроение, которое оно создаёт. Цель была не в рассказе истории, а в передаче атмосферы общества. Так и импрессионисты почти никогда не прорисовали лица, ведь это не было их целью. Они рисовали общую картину, а не что-то конкретное. Есть персонажи-схемы, существующие в контексте-переживания. Мы не можем понять полную историю персонажей только общее впечатление.

Таким образом, можно наглядно проследить, как живописный импрессионизм повлиял на киноипрессионизм. Первые авангардисты отказывались от излишней постановочности и литературности, пытались передать в кино больше жизни и переживаний, искали истинную уникальную форму и содержание, подходящее для кино, которое они называли фотогеничным. Киноимпрессионисты вдохновлялись своими предшественниками живописцами, которые сорока годами раньше, в конце XIX века, двигались похожим путём. Важно отметить, что художники-импрессионисты стремились уйти от понятия постановочности в процессе создания своих произведений. Они стремились наполнить и показать мир в своем изменении: преломлении света, отражении в воде или зеркале, игре теней и движении воздуха. Эта концепция оказала большое влияние на режиссеров первой половины XX века — сформировался киноимпрессионизм.