Коллаборация, искусство и субкультуры

«Коллаборация — это ответ, но в чем заключается вопрос?»

Ханс Ульрих Обрист, цитируемый Хэлом Фостером в статье «Переговорные» (Chat Rooms), 2004 [Participation, 2006]

На протяжении последних десятилетий американский критик и теоретик искусства Грант Кестер анализирует коллаборативные художественные практики. Статья 2006 года «Коллаборация, искусство и субкультуры» (в русском переводе статья вышла в 89-м номере «Художественного журнала», 2013 — далее цитаты по переводу) одна из самых известных и цитируемых. В ней Кестер отмечает возросший в 1990–2000-е года интерес художников по всему миру к коллаборативным и коллективным проектам. Из этого обширного и разнообразного спектра исследовательский интерес автора сосредоточен на отдельной категории произведений. Кестера изучает и анализирует художественные практики, основанные на совместной работе с небольшими сообществами и субкультурами. В статье автор рассматривает ключевые особенности коллективных проектов, а также пытается проанализировать причины недоверия к ним со стороны арт-критиков.

(рис. 2) Park Fiction (сейчас Gezi Park), Гамбург. 2013

В основе визуального исследования — пять основных тезисов Кестера из публикации, часть из которых дополнены описанием коллективных проектов художников конца XX—начала XXI веков. Каждый из приведенных приведенных примеров не столько иллюстрирует идеи автора статьи, сколько вступает в диалог и задает вопросы.

(рис. 3-4) Park Fiction (сейчас Gezi Park), Гамбург. 2013

(1) В коллаборативном искусстве процесс важнее результата

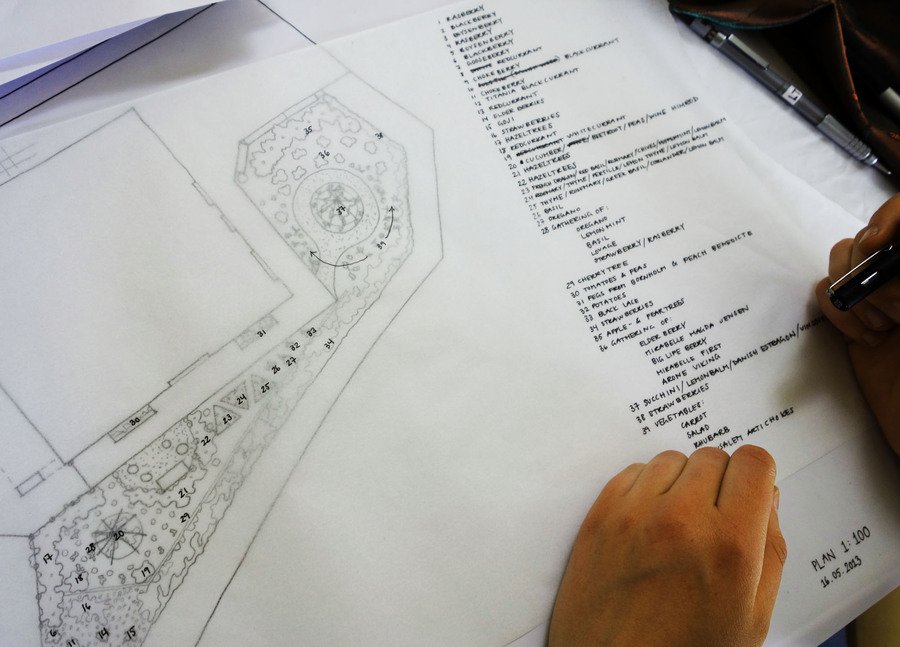

(рис. 5) Фриц Хаэг. Съедобные поместья: сад № 14. 2013. Орхус, Дания

Согласно Кестеру, коллаборативные практики приоритезирует процесс и опыт коллективного взаимодействия как таковой. Они часто не предполагают конкретного осязательного результата, а если и подразумевают создание объектов, то материальное воплощение не становится самоцелью высказывания. Основа всех коллаборативных проектов — коммуникация, предполагающая «взаимный, растянутый во времени процесс обмена» между различными участниками: художниками, активистскими группами, НКО, локальными объединениями [Кестер, 2013]. Однако процессуальность, растянутость во времени, размытые границы произведения становятся причиной затруднительного, положения коллективных проектов в современной теории искусства. Как говорит Кестер, поле арт-критики все еще сформировано «текстуальной» парадигмой — парадигмой, в которой «произведение искусства понимается как объект или событие, производимое автором заранее и затем демонстрируемое зрителю». Иными словами, теория искусства преимущественно ограничена осмыслением конвенциональных художественных проектов: индивидуальных объектов и изображений.

Фриц Хаэг. Съедобные поместья. 2005–2014

(рис. 6) Фриц Хаэг. Съедобные поместья: сад № 14. 2013. Орхус, Дания

«Я верю в работу, которая встраивается и общается с современным широким обществом. Я не хочу ограничивать аудиторию своих работ теми людьми, которым комфортно ходить в музей современного искусства. Я этого совершенно не хочу, и это одна из причин, по которой мне неинтересно и никогда не было выставок в коммерческой галерее» [Шмельцер, 2012]

Эта цитата американского художника Фрица Хаэга исчерпывающе точно отражает позицию автора. Его подход полностью укладывается в художественную стратегию, описанную Кестером.

(рис. 7-9) Фриц Хаэг. Съедобные поместья: сад № 14. 2013. Орхус, Дания

С 2005 по 2014 год Хаэг развивал международную инициативу по озеленению придомовых территорий в жилых районах «Съедобные поместья» (Edible Estates). За это время было создано шестнадцать уникальных общественных огородов. Хотя некоторые «Поместья» проектировались в партнерстве с музеями (Tate Modern поддержала инициативу в Лондоне, Walker — в Миннеаполисе), институции не влияли на процесс работы над садами. Инициативную группу составляли волонтеры и местные НКО: жители района, где проектировался огород, а также садоводческие, сельскохозяйственные и общественные самоорганизации. Задачу проекта Хаэг видел в пересмотр «наших отношений с соседями, источниками пищи и наших связей с природной средой непосредственно за входными дверями» [Хаэг, 2005].

(рис. 10-11) Фриц Хаэг. Съедобные поместья: сад № 4. 2007. Лондон, Великобритания. Экспозиция в музее Tate, вид сада

(2) Соавторство как условие и метод коллаборативных проектов

В «текстуальной» парадигме только от художника зависит результат художественного труда. Он определяет форму и содержания своего произведения, которое остается «уникальным выражением авторского сознания». Коллективные проекты же предполагают размытие границы между фигурами художника и зрителя. В основе взаимодействия не только зрительская включенность, но непосредственное участие в процессе, возможность влиять на течение проекта. Это приводит к размытию границ между художником и зрителем/участником/соавтором, а также приводит к возникновению в художественном процессе элемента случайности и непредсказуемости. Это, по мнению Кестера, представляет собой проявление «реальной власти искусства», его «способности дестабилизировать и критиковать конвенциональные формы репрезентации и идентичности». [Кестер, 2013]

Мари Престон. Общий хлеб. 2018–2022

(рис. 12) Мари Престон. Общий хлеб. 2018–2022

Французская художница Мари Престон исследует возможности создания пространств для коллективного диалога, обмена знаниями и навыками. Именно индивидуальный опыт каждого участника и его бэкграунд определяет результат совместной работы. Один из проектов художницы «Общий хлеб» состоял в серии встреч, мастер-классов и совместной выпечке хлеба. Участниками могли стать все желающие: Престон распространяла объявления и приглашения в торговых лавок, музеях, домах престарелых и различных ассоциациях. Первые встречи проходили в Центре искусств Сен-Дени, но также вместе участники посещали фермы, пекарни, общались с антропологами и социологами. Формально проект «Общий хлеб» исследует различные способы выпечки, но сама художница рассматривает совместную практику, как форму обучения [Смолянская, 2021].

(рис. 13-14) Мари Престон. Общий хлеб. 2018–2022

«Выпекать хлеб означает делить его с другими, с их знаниями, вести исследование, чтобы лучше понять специфику этой практики, в ее социальной и одновременно экологической перспективе», — говорит Престон [Смолянская, 2021].

Педагогическое измерение коллаборативных проектов, которое подчеркивает и Кестер, особенно явно было представлено в выставочной «интерпретации» «Общего хлеба». Кроме непосредственной документации, художница включила в экспозицию свои исследования экспериментальных педагогических практик 1970–1990-х годов.

(рис. 15-16) Мари Престон. Общий хлеб. 2018–2022. Инсталляция. Центр современного искусства La Ferme du Buisson, Нуазьель.

Проект Престон ставит несколько важных вопросов, которые Кестер не раскрывает в своей статье. Насколько возможно стирание границы между художником и участниками? Ведь именно художник определяет рамки ситуации и направляет процесс ведения проекта. И, в конце концов, как правило именно он определяет формат репрезентации проекта или его части в выставочном пространстве (пусть это даже документальные снимки и объекты, созданные вместе с участниками). Поиск ответом на эти вопросы — предмет дискуссий и обсуждений исследователей социального искусства. Едва ли на него можно дать однозначный ответ.

(рис. 17) Мари Престон. Лоскутное одеяло школ. 2018–2019. Инсталляция. Центр современного искусства La Ferme du Buisson, Нуазьель.

(3) Активистское искусство вне поля актуальных теорий

Первые два тезиса Кестера предполагают необходимость пересмотра подходов к анализу искусства, основанного на общем труде. Казалось, на момент написания Кестером статьи поле арт-критики искусство взаимодействия уже достаточно развито. Его формируют, в первую очередь, тексты Николя Буррио и Клер Бишоп. Кестер не согласен со многими идеями авторов, и озабочен их пренебрежительным отношением к коллаборативным практикам, а также стремится разобраться в причинах недоверия и скептицизма со стороны арт-критиков. Коллаборативное искусство становится синонимом политического активизма, и это оказывается точкой несогласия исследователей и теоретиков. В статье Кестера приведены тезисы в интерпретации автора: Буррио считает активистское искусство бесперспективным и даже реакционным. Бишоп придерживается мнения, что искусство взаимодействия может только косвенно взаимодействовать с политическими дискурсами: «выявлять границы и противоречия», но не быть полноценным участником [Кестер, 2013].

(рис. 18) Художественное объединение Atelier Populaire печатают плакаты в мае 1968. Париж, Франция

По Кестеру, неприязнь к активистскому искусству «типична для интеллектуалов периода после холодной войны, которых смущают произведения, напоминающие о левых идеалах»: стремление художника стать частью или внедриться в социально-политические скульптуры рискует превратиться в создание «агитационных передвижных платформ для ежегодной Первомайской демонстрации». [Кестер, 2013]. Кроме этого, Кестер подозревает, что позиция Буррио и Бишоп может быть подкреплена не только этими распространенными в интеллектуальной среде стереотипами, но и подкреплена личными предпочтениями:

«… редуцированная версия ангажированного или активистского искусства [то, как транслирует это в своих текстах Буррио и Бишоп — прим. автора исследования] срабатывает как необходимый контрастный фон, представляя жалкого и примитивного Другого для критического искусства взаимодействия и тем самым придавая некоторую согласованность тому корпусу работ, которые в противном случае были бы отвергнуты как несостоятельные» [Кестер, 2013].

(4) Теория политического действия выступает против коллективности

Недоверие интеллектуалов к коллаборативному искусству, Кестер связывает с концепциями французских философов. Делез и Гваттари за последние десятилетия получили непоколебимый авторитет, а их идеи стали основой многих концепций, в том числе в контексте искусства (например, их цитирует тот же Буррио). Они не принимали концепцию организованных политических объединений и придерживались мнения, что субъектом сопротивления может быть только индивидуальный субъект [Кестер, 2013].

(рис. 19) Плакаты художественного объединения Atelier Populaire. 1968. Париж, Франция

Продолжение это идей Кестер находит у Хардта и Негри, утверждавших что единственный способ сопротивления в условиях децентрализованной власти современного капитализма — «спорадическое», неорганизованное сопротивление. Любое же объединение — это прото-государство, а от государство ничего хорошего ждать не стоит. В идее сингулярного и индивидуального сопротивления Кестер видит противоречие, поскольку приводя в пример студенческие восстания 1968 как эталон революционных настроений (которые хотя и были подавлены, оказали влияние не только на социальную культурную жизнь Франции, но и других стран), приведенные авторы упускают из виду этап организации и коммуникации протестующий. [Кестер, 2013]

(5) Искусство, созданное в соавторстве с социальными группами и субкультурами, обладает потенциалом для политических и культурных изменений

Кестер убежден, что работа искусства с сообществами — это то, что может в долгосрочной перспективе изменить вектор развития политики и культуры. Несмотря на постоянно возрастающую власть корпораций, период колоссальных различий в доходах и привилегиях, увеличение влияние рынка на государства, он считает возможном увидеть в современности не только угрозы, но и возможности: «Когда господствующие политические нарративы проигрывают, пространство их легитимности освобождается для новых повествований, моделей политической организации и представлений о будущем». Воспользоваться «шансом» Кестер предлагает в кооперации — вместе с негосударственными объединениями, союзами, социальными работниками, прогрессивными фондами и образовательными программами. Как это, например, сделали участники Park Fiction в Гамбурге. Этот проект сопровождает весь текст и становится одной из ключевых иллюстраций Кестера: инициаторы проекта объединились с местными жителями, локальными сообществами для коллективного проекта городского парка, на месте которого власти планировали застроить коммерческими зданиями. [Кестер, 2013]

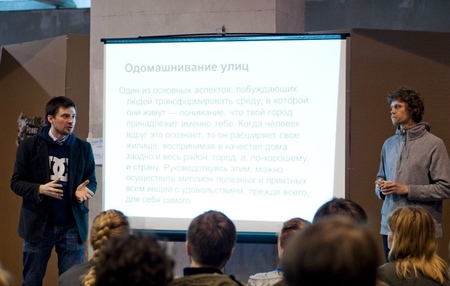

ДК «Делай сам/а». 2010–2015

(рис. 20-21) «ДелайСаммит!» (проект инициативы «Делай Сам/а». Москва, 2012

Инициатива «Делай Сам/а» не возможно назвать исключительно художественным проектом. Она была создана совместными усилиями художников, режиссеров независимого кино, урабанистов, социологов, экологов и активистов. Но именно этот проект кажется важным обсудить в контексте статьи Кестера. «Делай Сам/а» из проекта конференции за несколько лет превратился в платформу, объединяющую различные инициативы: от больших и успешных вроде «Архнадзора» до маленьких арт-проектов. Из этого комьюнити выросли профессионалы, которые затем работали и в «Стрелке», и в Департаменте транспорта, и в Департаменте культуры. Один из соорганизаторов и участников «Делай Сам/а» художник Игорь Поносов вспоминает, что в 2010-е годы было ощущение свободы, а направленные на вовлечение людей проекты должны были стать шагом к формированию гражданского общества в России:

«Мы верили в теорию малых дел и самоорганизованные инициативы, всячески вовлекали в наши проекты людей» [Поносов, 2023].

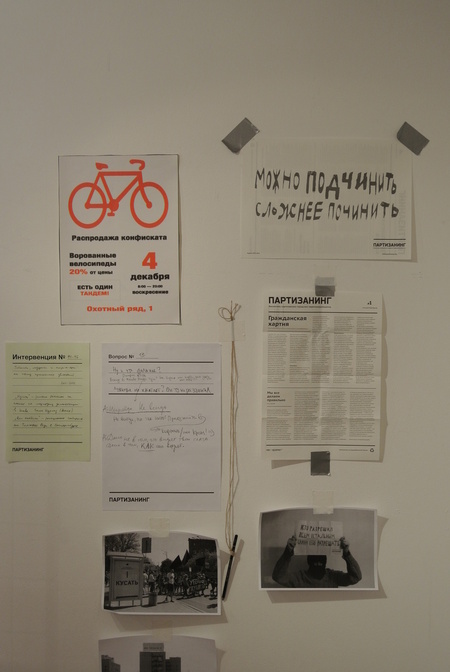

(рис. 22) Партизанинг. Документация проекта «Пешеходные переходы». 2012

В это же время сам Поносов был участником группы «Партизанинг» (2011–2015) вместе с Антоном Польским (Мэйком), Соней Польской, Дмитрием Заецем и Шрией Малхотра. Участники позиционировали объединение как «новое явление, рожденное на стыке уличного искусства и общественной деятельности». Одной из форм художественных интервенций «Партизанинга» была «партисипаторное планирование», в рамках которой художники стремились вовлечь жителей Москвы в процесс городского планирования. Примером такой акции может быть проект «Лавочки»: в сквере были силами активистов были установлены лавочки, которых не хватало горожанам [Делай Сам/а: практики низовых гражданских инициатив, 2017].

(рис. 23) Партизанинг. Документация проекта «Лавочки». 2012 / (рис. 24) Партизанинг. Экспозиция выставки «Собянин, детка, давай!». 2012

Сейчас Поносов говорит о «Делай сам/а» как о «романтической, построенной на энтузиазме инициативе» и «и в какой-то степени игре в демократию» [Поносов, 2023]. В 2015 году проект прекратил свое существование. Это было связано не только с локальным политическим контекстом (что, конечно, было одной из ключевых причин), но и со внутренними конфликтами участников объединения. Идеальная модель демократизации искусства, которую описывает и Кестер, — хрупкая система, основанная на личной коммуникации, требующая постоянного поиска консенсуса всех участников. А если быть более прозаичным — деятельность самоорганизаций требует постоянной совместной работы и средств для ее реализации.

(рис. 25) Партизанинг. Документация проекта «Почтовые ящики». 2012. Москва

(6) Вместо заключения

Социальные практики, коллаборативное и активистское искусство стали частью художественного дискурса, они изучаются и анализируются многими авторами. Тезисы, приведенные Грантом Кестром в статье 2006, остаются актуальными, хотя спустя почти десятилетие могут быть уточнены в контексте локальных и глобальных изменений. Сегодня художникам, заинтересованным в развитии коллаборативных проектов, требуется искать альтернативные способы взаимодействия. Необходимо снова формулировать вопрос, ответом на который будет «коллаборация».

Bishop C. Participation // Whitechapel. 2006

Кестер Г. Коллаборация, искусство и субкультуры // Художественный журнал. 2013. № 89. URL: https://moscowartmagazine.com/issue/8/article/81 Дата обращения: 24.11.2024

Шмельцер П. Садоводство между надеждой и гибелью: Фриц Хаэг о съедобных поместьях // Walker. 2012. URL: https://walkerart.org/magazine/gardening-halfway-between-hope-and-doom-fritz/ Дата обращения: 24.11.2024

Хаэг Ф. Сайт проекта Edible Estates // Электронный ресурс, 2005–… URL: https://www.fritzhaeg.com/garden/initiatives/edibleestates/about.html Дата обращения: 24.11.2024

Смолянская Н. Интервью с Мари Престон. Секция «Место искусства» // Youtube-канал «Место искусства. 2021. URL: https://youtu.be/-NiDTB9g6fY?si=CE3asa2BtSSx-zPh Дата обращения: 22.11.2024

Игорь Поносов: «Активистские силы остались за бортом» // Артгид. 02.10.2023.URL: https://artguide.com/posts/2630 Дата обращения: 24.11.2024

Делай Сам/а: практики низовых гражданских инициатив // Перо. 2017

Обложка: шмутцтитул книги Participation (редактор: Клер Бишоп). 2007.

URL: https://park-fiction.net/gezi-park-fiction-hamburg/ [дата обращения: 24.11.2024]

URL: https://park-fiction.net/gezi-park-fiction-hamburg/ [дата обращения: 24.11.2024]

URL: https://park-fiction.net/gezi-park-fiction-hamburg/ [дата обращения: 24.11.2024]

URL: https://www.fritzhaeg.com/garden/initiatives/edibleestates/aarhus.html [дата обращения: 20.11.2024]

URL: https://www.fritzhaeg.com/garden/initiatives/edibleestates/aarhus.html [дата обращения: 20.11.2024]

URL: https://www.fritzhaeg.com/garden/initiatives/edibleestates/aarhus.html [дата обращения: 20.11.2024]

URL: https://www.fritzhaeg.com/garden/initiatives/edibleestates/aarhus.html [дата обращения: 20.11.2024]

URL: https://www.fritzhaeg.com/garden/initiatives/edibleestates/aarhus.html [дата обращения: 20.11.2024]

URL: https://www.fritzhaeg.com/garden/initiatives/edibleestates/london.html [дата обращения: 20.11.2024]

URL: https://www.fritzhaeg.com/garden/initiatives/edibleestates/london-tate.html [дата обращения: 20.11.2024]

URL: https://www.fritzhaeg.com/garden/initiatives/edibleestates/about.html [дата обращения: 20.11.2024]

URL: https://www.magcp.fr/project/faire-communs/ [дата обращения: 20.11.2024]

URL: https://www.lafermedubuisson.com/programme/programme/marie-preston?locale=en [дата обращения: 20.11.2024]

URL: https://www.lafermedubuisson.com/programme/programme/marie-preston?locale=en [дата обращения: 20.11.2024]

URL: https://www.lafermedubuisson.com/fr/changer-lecole-radicalement [дата обращения: 20.11.2024]

URL: https://www.riotmaterial.com/walls-speak-art-revolution-may-68/ [дата обращения: 20.11.2024]

URL: https://www.riotmaterial.com/walls-speak-art-revolution-may-68/ [дата обращения: 20.11.2024]

URL: https://vk.com/albums-25531112 [дата обращения: 20.11.2024]

URL: https://vk.com/albums-25531112 [дата обращения: 20.11.2024]

URL: https://russianartarchive.net/en/catalogue/document/F7571 [дата обращения: 20.11.2024]

URL: https://russianartarchive.net/en/catalogue/document/F7571 [дата обращения: 20.11.2024]

URL: https://russianartarchive.net/en/catalogue/document/F7571 [дата обращения: 20.11.2024]

URL: https://russianartarchive.net/en/catalogue/document/F7571 [дата обращения: 20.11.2024]

URL: https://russianartarchive.net/en/catalogue/document/F8957 [дата обращения: 24.11.2024]