Куратор Екатерина Новокшонова: от первого лица

Выставка Вадима Сидура и Анастасии Рыбаковой «Цветочек в полуденной истоме»

Выставка Вадима Сидура и Анастасии Рыбаковой «Цветочек в полуденной истоме» Музей Вадима Сидура, 11.06.25–17.08.25 Куратор: Екатерина Новокшонова

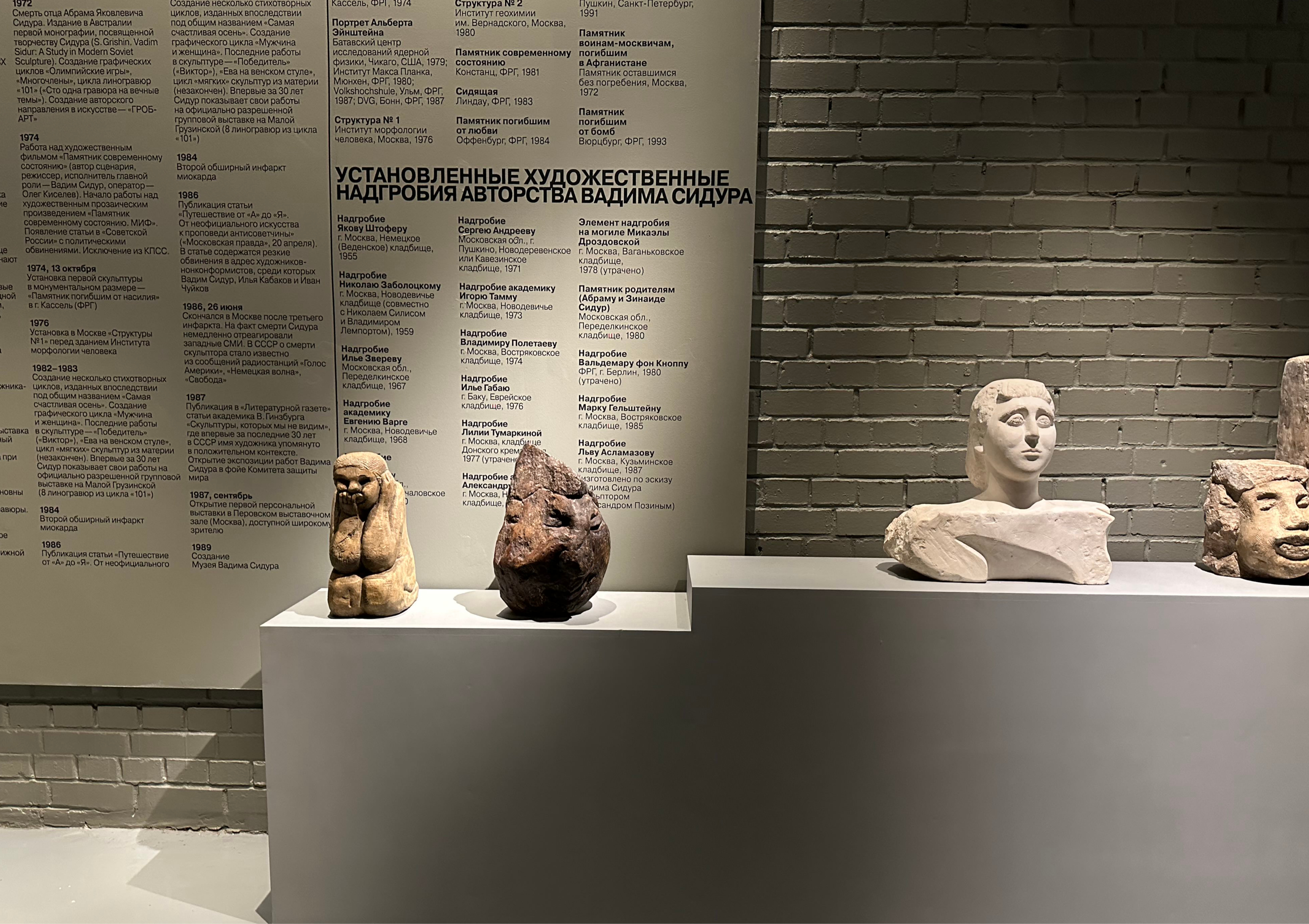

Виды экспозиции

©Пресс-служба ММОМА; Фотограф: Денис Лапшин

«Это мое личное убеждение: наша задача — развивать чувствительность в людях, пробуждать ее как в отношениях друг к другу, так и к окружающему пространству»

ПРЕДЫСТОРИЯ ПРОЕКТА

Все проекты в Музее Вадима Сидура — результат моего кураторского подхода как программного директора выставочного плана. Каждый год мы реализуем шесть-семь совершенно разных проектов, которые могут объединяться общей метафорой или сквозной темой, в основе которых всегда лежат образы, связанные с мифом Вадима Сидура [Сидур В. Памятник современному состоянию. Миф. М., 2015.] — мифом модернистским, местами сюрреалистическим, местами биографическим. Благодаря этому я, как куратор, ощущаю определЕнную свободу в интерпретациях его творческого наследия.

Слева: Вид экспозиции / Справа на переднем плане: Вадим Сидур. «Памятник современному состоянию», 1962. Цемент, металлический каркас, отливка по форме, тонировка

©Пресс-служба ММОМА

Постоянная экспозиция на первом этаже музея затрагивает тему переживания травматического опыта войны как глобального явления на примере скульптур Сидура. Для меня важно, чтобы это находило отклик в сегодняшней реальности. На втором этаже, где представлены временные проекты современных художников, вступающих в диалог с Сидуром, я хотела дать зрителю возможность переключить внимание на другие важные стороны жизни — любовь и надежду. Я сознательно избегаю слов «счастье» или «радость», поскольку они не вполне соответствуют духу его творчества и наследия.

Вид постоянной экспозиции на первом этаже

За последние пять лет, работая с архивными материалами Вадима Сидура, меня особенно заинтересовали отдельные образы, которые он возвращает в своем творчестве снова и снова. Один из них — цветок. Прежде всего, я обращалась к единственному поэтическому сборнику автора, который был создан в последние годы жизни и носит название «Самая счастливая осень» [Сидур. Самая счастливая осень. — М., 1990]. В сборнике есть блок стихотворений, начинающихся словами «Я — цветок…». Каждый раз, читая их, я замечаю: даже если стихотворение начинается с надежды, в нем всегда звучит осознание неизбежности смерти. Вадим Сидур мастерски удерживает хрупкий баланс между жизнью и смертью, и образ цветка становится метафорой одновременно уязвимости и поразительной воли к жизни.

Постепенно мои размышления привели к образу сада, в том числе райского. Рассуждая о саде как метафоре — о попытке взрастить что-то свое, справиться с болью и утратой с помощью природы, — я пришла к выводу, что этот образ имеет множество коннотаций в искусстве и в культуре. Поэтому все проекты 2025 года объединены образом «сидуровского цветка», а названия для всех проектов цитатами отсылают к художнику.

Я — цветок осенний Всю жизнь на мне гадали Лепестки обрывали Да — нет Любит — не любит Будет — не будет Один лепесток остался НЕТ НЕ ЛЮБИТ НЕТ НЕ БУДЕТ НЕТ Теперь все ясно Пришла пора прощаться Освобождать место На перенаселенной Планете

— Вадим Сидур. Сборник стихов «Самая счастливая осень»

Единственное исключение — Анастасия Рыбакова. Она удивительно тонко и поэтично дает названия каждой своей графической работе — это редкость и среди современных художников, и среди художников графиков в целом. Обычно серии идут безымянно, а у нее поэтическое название становится дополнительным ключом к изображению. «Цветочек в полуденной истоме» — это название придуманное Рыбаковой, и оно органично рифмуется с мироощущением Вадима Сидура.

Анастасия Рыбакова: «Засыпающая печальная астра», 2025; «Пара розоволиких и ужасно недовольных цветка неопознанного происхождения», 2025. Все: Бумага, цветные карандаши

©Фотограф: Денис Лапшин

О ДИАЛОГЕ СИДУРА И РЫБАКОВОЙ

Я стараюсь посещать мастерские молодых художников, и с Анастасией Рыбаковой мы познакомились, когда она была резиденткой мастерских музея современного искусства «Гараж». Когда я увидела ее работы, меня заинтересовала тонкая образность, которая проходит через все ее графические серии. Настя пытается удержать баланс между красотой, сказкой, метафорическим образом и утилитарным предметом. Ее графика прежде всего цветная. Работа с цветом гораздо сильнее будоражит воображение, чем, например, монотипия. В сюжетах Рыбаковой нет прямых пересечений с творчеством Сидура, скорее это тонкая грань между увяданием и цветением.

Анастасия Рыбакова: «Страдальческое лицо усыхающей маргаритки», 2025; «Превозмогающее боль усыхания лицо маргаритки», 2025. Все: Бумага, цветные карандаши

©Фотограф: Денис Лапшин

С момента нашего знакомства в мастерских началось общение и обсуждение персонального проекта Насти в диалоге с Сидуром. Для меня как куратора это главная задача — найти, какие темы актуальны для художника, которого я приглашаю в выставочный план музея, в котором главная фигура — Вадим Сидур. Каждый художник понимает, что Сидур монументальная фигура искусства модернизма второй половины XX века и это становится общим полем для рассуждений в процессе подготовки выставки.

ОБ ЭКСПОЗИЦИИ

Выставочный проект «Цветочек в полуденной истоме», построенный на диалоге двух художников — Вадима Сидура и Анастасии Рыбаковой, — представляет природу памяти как полифоническую структуру — динамический ландшафт смыслов, вырастающий из противоречивого единства хрупкого и устойчивого, личного и коллективного, забвения и сохранения.

Входная точка

©Пресс-служба ММОМА

В современном социокультурном контексте, особенно в практиках увековечивания памяти, цветы традиционно выступают важным символическим элементом: они не просто украшение, а язык, говорящий о мимолетности и вечности. Графические листы Рыбаковой запечатлевают цветы на грани расцвета и исчезновения. Лепестки, распахнутые под палящим светом времени, уже отмечены печатью увядания — момент, когда событие еще не стало историей, но уже перестало быть живым опытом. Они становятся многозначным и тонким символом воспоминаний, которые со временем меняются, исчезают или приобретают новые смыслы, словно напоминая: мы не можем удержать даже то, что помним. В противовес эфемерности этих образов, скульптуры Вадима Сидура выступают как материальный и пластический якорь памяти. Его работы фиксируют не просто события, а их отголоски — шрамы на теле человеческой истории, которые формируют общественное сознание.

Вид экспозиции

©Пресс-служба ММОМА

О КУРАТОРСКИХ ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ С ХУДОЖНИКАМИ РАЗНЫХ ВРЕМЕН И ПОКОЛЕНИЙ

Особенность Вадима Сидура в том, что в советское время он уже был мультижанровым художником: скульптура, графика, живопись, поэзия, авторское кино, эксперименты с материальностью (гипс, дерево, бронза, медь, шамот, гранит) — все вместе формирует уникальную совокупность факторов. Он один из первых художников в СССР, кто начал заниматься инсталляцией — сегодня одной из базовых форм современного искусства.

В формате работы с молодым художником и фигурой вошедшей в анналы истории искусства, следует прислушиваться к собственным профессиональным и творческим интересам. На мой взгляд, интереснее и успешнее всего взаимодействие может быть реализован в формате site-specific произведения — когда есть куратор как ретранслятор творчества и архивных материалов Сидура и художник, который искренне размышляет о биографии скульптора, темах его произведений, рождаются новые смыслы и происходит взаимодополняющее сотрудничество.

Вид экспозиции. В нижнем правом углу: Вадим Сидур. «Семья. Готический собор», 1964. Цемент, металлический каркас, масляная краска, отливка по форме, тонировка

©Фотограф: Денис Лапшин

В моей практике не было ни одного современного художника, который бы сказал, что ему сложно работать с наследием Сидура. В заданных условиях важно выстраивать диалог с молодым автором, слышать, что волнует в данный момент действующего художника, чтобы найти отклик в мифе Сидура.

Внимательное отношение к идеям проекта, поиск точек для пересечения и свобода самовыражения — основные принципы моего кураторского подхода в работе с молодыми авторами. Некоторые художники могут теряться в концепциях, но для меня это не так важно: слова и концепты — лишь вспомогательные средства. Искусство резонирует через ощущения, воспринимается всеми органами чувств, а не только через прямые вербальные объяснения. Только когда выставка готова и мы с художником стоим внутри нее, приходит понимание, что все сложилось: произведения начинают «общаться» между собой, создавая новое пространство — некий свой удивительный мир. Современному куратору нужна большая чуткость. Меня иногда называют «метакуратором»: я не просто административная фигура, принимающая решения. Я скорее ментор, друг, соратник и поддержка художника в процессе плотной работы, которая может длиться от полугода до двух лет.

Вадим Сидур. «Надгробие Вальдемару фон Кноопу», 1980. Гипс, отливка

©Пресс-служба ММОМА

О БУДУЩИХ ПЛАНАХ В КАЧЕСТВЕ УЧЕБНОГО НАСТАВНИКА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ ШКОЛЫ ДИЗАЙНА «ПРАКТИКИ КУРАТОРСТВА В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ»

Будущим своим студентам я бы хотела рассказать, что проекты необходимо создавать, опираясь не на личные кураторские желания, а на запросы общества. За 15 лет моей кураторской практики и работы в сфере культуры я многое переосмыслила. Сейчас мы живем в нестабильном поле, где появляются новые игроки, и, как мне кажется, баланс смещается в сторону легкого восприятия и коммерческого успеха. Из-за этого теряется качество как произведения, так и кураторского продукта — эти вещи взаимосвязаны.

Мне бы хотелось донести до кураторов мысль, что, во‑первых, нужно выстраивать диалог с обществом — но не только через партиципаторные практики, которые стали модным жанром, а пытаясь вместе найти новые способы коммуникации, опираясь на опыт прошлых, но уже неэффективных моделей. Необходимо искать новый подход.

Анастасия Рыбакова. «Светло-голубые ребята еще не осознали, что их ждет», 2025. Бумага, цветные карандаши

©Фотограф: Денис Лапшин

Во‑вторых, я мечтаю о поколении кураторов, которые смогут работать не только в художественных музеях, но и в краеведческих, научных и других культурных институциях, переосмысляя культурный контекст через искусство и смежные научно-культурные практики. Проблема в том, что таких музеев очень много, их посещают молодые люди, но чаще они видят все тот же советский экспозиционный подход — витрины, оформление — все из прошлого времени. Реальность этих музеев не отвечает современным запросам, хотя именно с этим материалом можно интересно поработать в настоящем.

Даже обычный камень-минерал способен пробудить чувства или хотя бы дать возможность почувствовать. Это мое личное убеждение: наша задача — развивать чувствительность в людях, пробуждать ее как в отношениях друг к другу, так и к окружающему пространству.

На переднем плане: Вадим Сидур. «Эскиз надгробного памятника», 1972. Бронза, лите

©Пресс-служба ММОМА

Ряд изображений предоставлен пресс-службой ММОМА и фотографом Денисом Лапшиным.

Герой интервью: Екатерина Новокшонова Материал подготовил: Майкл Арутюнян

Пресс-служба ММОМА; Фотограф: Денис Лапшин