К вопросу о достоверности фотографии

«Все фотографии точны, но ни одна из них не является правдой». —Ричард Аведон

Одна из главных ошибок современных дискуссий — представление о том, что фотография изначально была «чистым» документальным жанром, а манипуляции с изображениями появились только с приходом цифровых технологий. История же фотографии демонстрирует прямо противоположное.

Например, один из изобретателей раннего фотопроцесса, Ипполит Байяр, в 1940 году создал автопортрет в виде утопленника, утверждая, что якобы его тело «провело в морге несколько дней». Этот пример представляет собой ранний вариант mockumentary (имитации документального жанра), когда фотография заведомо предоставляет — как бы мы сказали сегодня — фейковую информацию.

Ипполит Байар. «Автопортрет в виде утопленника». 1840

Особое место в истории фотографических манипуляций занимают так называемые «фотографии призраков», появившиеся в середине XIX века. Изначально эти «призраки» были неумышленными: ранние камеры требовали экспозиции в 20-30 секунд и более, и если кто-то случайно проходил перед объективом, на снимке оставался полупрозрачный след. Однако фотографы быстро осознали коммерческий потенциал этого «недостатка». Как отмечает исследовательская литература, уже к 1856 году эксперты с восторгом констатировали возможность создания изображений призраков «в целях развлечения». Фотографы начали намеренно создавать иллюзии, используя, например, двойную экспозицию для достижения эффекта полупрозрачности.

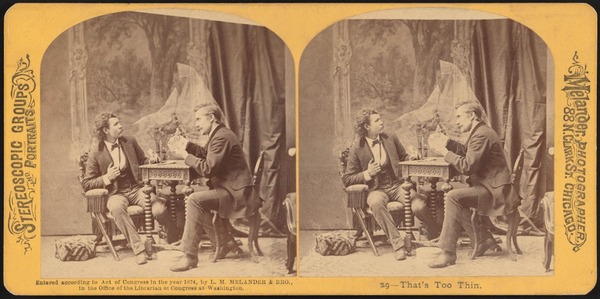

«Сон после встречи с призраком Пеппера». Неизвестный фотограф, стереофотография, раскрашенная вручную серебряно-альбуминовая печать. Ок. 1865 / Карточка «Слишком тонкая». L.M. Melander & Bro. 1874.

Популярность таких изображений резко возросла благодаря изобретению стереоскопа — устройства, создающего объемный 3D-эффект. Компании вроде London Stereoscopic Co. к 1856 году уже предлагали более 100 000 карточек, включая и множество сюжетов с «призраками». Интересно, что многие из этих изображений были многослойными визуальными шутками, отсылающими к популярной литературе и театральным постановкам. Например, карточка «Сон после просмотра Призрака Пеппера» (ок. 1865) сочетала отсылку к новой театральной технологии (так называемому «Призраку Пеппера», оптическому эффекту, позволяющему создавать впечатление материализации объектов, людей или любых существ на сцене), кулинарным метафорам и даже к «Рождественской песне» Диккенса, где Скрудж объясняет видение призрака Марли «плохо переваренным куском говядины».

Эти примеры ярко демонстрируют, что фотография с самого начала существования воспринималась не только как средство документирования реальности, но и как способ создавать новые визуальные нарративы, где граница между правдой и вымыслом изначально размыта.

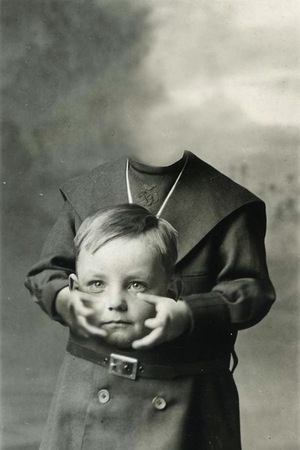

Уильям Роберт Боулз (1861–1918). Слуга подаёт ему голову на блюде. Ок. 1900 / Неизвестный фотограф. Портрет мальчика без головы. 1890.

Камера технически точно фиксирует то, что попадает в объектив, но является ли это «правдой» — вопрос философский и многогранный.

Алекс Уэбб. Гаити. Порт-о-Пренс. 1994 / Неизвестный фотограф. Гаити. Порт-о-Пренс. 1994

Важно помнить, что по ту сторону объектива всегда находится человек — именно он выбирает ракурс, что включить в кадр, а что оставить за его пределами, точку зрения (например, сверху или снизу), в какой момент сделать сам снимок.

Операция, которую иллюстрирует данная фотография Алекса Уэбба, называлась «Uphold Democracy» («Поддержать демократию»). Она длилась с 19 сентября 1994 года по 31 марта 1995 года. Это была военная интервенция США на Гаити при поддержке администрации президента Клинтона.

Эта операция часто упоминается в контексте обсуждения медиапредставления военных действий для иллюстрации концепции «разоблачения возможностей фотографии» (unmasking photo opportunities). Этот термин введён Фредом Ритчином в эссе «Toward a Hyperphotography» (2008), где он описывает идею множественных точек зрения в одном снимке, показывая, что реальность не однозначна. В качестве примера он приводит фотографию американских войск в Гаити: с одного ракурса кажется, что солдаты направили оружие на врага, а с другого — на журналистов.

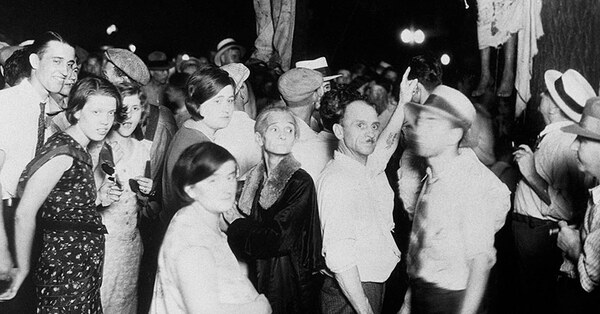

Что, на ваш взгляд, изображено на первой фотографии? Радостная толпа — может быть, концерт или ярмарка?.. Фото счастливых, расслабленных людей мы без колебаний опишем как «мирный отдых» и «всё нормально». Но кадр — это лишь фрагмент истории, вырванный из контекста. Мы видим улыбки, но не видим, что происходит за границами кадра. На второй фотографии уже очевидно, что не всё так однозначно — а если взглянуть на оригинал…

Лоуренс Бейтлер. Линчевание Томаса Шиппа и Абрама Смита, 7 августа 1930 г., штат Индиана, США.

Иллюзия идиллического времяпрепровождения полностью разрушается, когда становится доступен полный кадр. Оказывается, что обрезанная фотография запечатлела лишь небольшую часть ужасающей сцены — линчевания двух афроамериканцев в 1930 году. Этот снимок был сделан фотографом Лоуренсом Бейтлером. То, что в обрезанном виде выглядело как безмятежное собрание, в полном формате предстает как момент коллективного насилия.

Этот пример наглядно демонстрирует, как кадрирование становится мощным инструментом нарратива, позволяющим создать совершенно противоположные интерпретации одной и той же ситуации без каких-либо дополнительных технических манипуляций с изображением.

Фотография всегда была и остается сложным явлением, находящимся на стыке документа и искусства, правды и вымысла.

Важно понимать, что фотография никогда не была нейтральным «окном в мир», а всегда являлась интерпретацией, отбором и представлением действительности через призму авторского замысла, технических возможностей и культурного контекста. Признание этого факта не умаляет ценности фотографии как средства коммуникации, а, напротив, позволяет более осознанно подходить к восприятию фотографических изображений в современном мире, переполненном визуальной информацией.

Понимание исторической преемственности манипуляций в фотографии помогает нам выработать критическое отношение к визуальным материалам и осознать, что достоверность фотографии — это не абсолютная характеристика, а скорее вопрос контекста, намерений автора и ожиданий зрителя.

Джон Хиллиард. «Причина смерти?». 1974

Фотография не документирует реальность, а конструирует её — эту идею блестяще иллюстрирует работа британского художника Джона Хиллиарда «Причина смерти» (1974) из цикла «Элементарные условия». Художник обнажает механизм создания смысла, используя предельно аскетичные средства: одно изображение и несколько подписей к нему. Он предлагает зрителю четыре почти идентичных снимка одного тела в чёрно-белой, «документальной» эстетике, но добавляет к каждому всего одно слово: «сожжён», «упал», «утонул», «раздавлен». Этого достаточно, чтобы зритель увидел четыре разные истории.

Хиллиард не использует монтаж, ретушь или фильтры (то, что мы обычно считаем «обманом»). Технически камера честно зафиксировала то, что перед ней. Это обезоруживает зрителя и заставляет доверять изображению как изображению. Хиллиард использует два простейших приема: кадрирование и слово (подпись). Первое создает видимость контекста, второй дает нам ключ к интерпретации. Это ярлык, который наш мозг мгновенно наклеивает на визуальную информацию

Проект Хиллиарда раскрывает механизм, через который фотография создает иллюзию достоверностии — не через техническую точность фиксации, а через активное участие зрителя в построении нарратива.

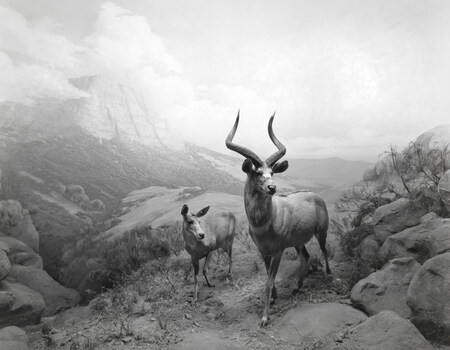

Хироши Сугимото. Фотографии из серии «Диорамы». 1974-1994

Хироши Сугимото начал свою раннюю серию фотографий «Диорамы» после прибытия в Нью-Йорк в 1974 году. Во время посещения Американского музея естественной истории художник сделал важное для себя наблюдение. Как вспоминает Сугимото: «Чучела животных, расположенные перед нарисованными фонами, выглядели совершенно фальшиво, но когда я смотрел одним глазом, они вдруг становились очень реалистичными. Я нашел способ увидеть мир так, как его видит камера». Сугимото начал фотографировать экспозиции с чучелами животных — он делал черно-белые снимки большого формата, создающие впечатление документальной фотографии дикой природы.

Сугимото утверждает, что фотография создает новую реальность — реальность изображения. И эта реальность изображения становится для нас такой же «настоящей», как и реальность происходивших событий.

Хироши Сугимото. Аляскинские волки, экспозиция. 1994 (https://www.1stdibs.com) / Хироши Сугимото фотографирует диорамные экспозиции. 2012. Фото: Фред Р. Конрад (https://www.nytimes.com)

Его снимки диорам выглядят как правдоподобные изображения дикой природы, хотя на самом деле это фотографии чучел перед нарисованными фонами.

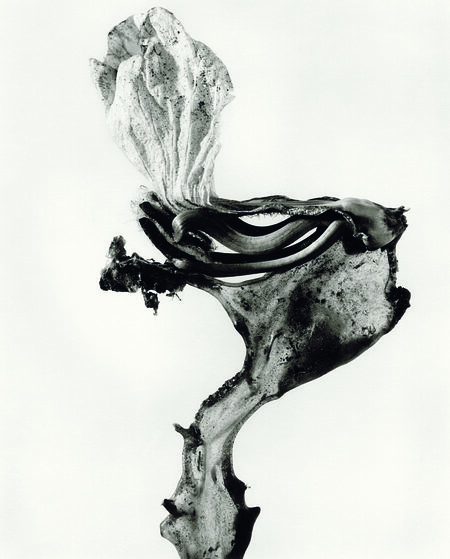

Хоан Фонткуберта. Фотографии из серии «Herbarium». 1984

Хоан Фонткуберта (Joan Fontcuberta, род. 1955, Барселона) — выдающийся испанский фотограф, теоретик и куратор, чье творчество посвящено исследованию границ между правдой и вымыслом в фотографии. Его работы стали важной частью дискуссии о достоверности фотографического изображения.

Фонткуберта известен созданием целых фальшивых архивов, научных исследований и фотоотчетов, которые выглядят абсолютно правдоподобно. Его метод заключается в том, чтобы создать убедительную историю, сопроводить ее фотографиями и документами, заставляя зрителя сомневаться в том, что перед ним — выдумка.

Одним из самых известных проектов Фонткуберты является «Herbarium» (1984) — фальшивый ботанический атлас, представляющий вымышленные растения с подробными научными описаниями и фотографиями, созданными из обычных предметов.

Карл Блосфельдт. Фотографии из серии «Архетипы природы». Ок. 1928

Серия «Herbarium» Хоана Фонткуберты (1984) визуально напоминает знаменитые фотографии растений Карла Блосфельдта (1865-1932), однако их концептуальные основы диаметрально противоположны. Оба автора используют черно-белую фотографию крупного плана, нейтральный фон, создавая впечатление строгой документальности. Визуально их работы могут быть легко спутаны: та же графичность, та же внимание к структуре и форме объектов.

Однако Карл Блосфельдт, немецкий скульптор и педагог, искренне верил в объективность фотографии как средства научного исследования. Его работы «Urformen der Kunst» (Архетипы искусства) и «Urformen der Natur» (Архетипы природы) были направлены на раскрытие геометрических принципов, заложенных в природе. Для Баухауса и модернистов его фотографии стали примером того, как природа создает идеальные формы, которые могут вдохновлять искусство и промышленный дизайн.

Фонткуберта же, напротив, сознательно создал полностью вымышленные растения. Фонткуберта использует фотографию как инструмент для демонстрации того, как легко «объективность» может быть сфабрикована.

Хоан Фонткуберта. Работы из серии «Fauna». 1986

Хоан Фонкуберта. Работы из серии «Sputnik». 1997

«Fauna» (1986) — серия фотографий вымышленных животных, снабженных детальными научными описаниями и даже «архивными» снимками. В проекте Фонткуберта представил «Cercopithecus Icarocornu» как обезьяну, которая якобы развила «крылья» из спутанных волос на спине и пыталась взлететь, подражая птицам. Согласно вымышленной легенде, эти обезьяны жили в горах Эфиопии и имели склонность к полетам, что приводило к многочисленным неудачам и травмам — отсюда отсылка к мифу об Икаре. Доктор Петер Амеисенхауфен (Dr. Peter Ameisenhaufen) является вымышленным зоологом, которого Фонткуберта придумал как автора этих открытий.

«Sputnik» (1997) — история о вымышленном советском космонавте. Фонткуберта создал целый архив, который включал «рассекреченные документы» и снимки, якобы сделанные космонавтом в условиях невесомости.

Хоан Фонкуберта. Работа из серии «Sputnik». 1997

Фонткуберта сознательно эксплуатирует визуальные и культурные штампы, которые легко считываются зрителем. Например, появление бутылки из-под водки на фотографиях «космического архива» неслучайно — это игра с устойчивым, но упрощённым стереотипом (искаженным представлением, «клюквой»), который в массовом сознании ассоциируется с образом «советскости». Кроме того, этот предмет отсылает и к более универсальным образам приключенческого нарратива. Так, бутылка в невесомости начинает напоминать романтический троп «бутылки из-под рома» из пиратских легенд, в которую запрятана карта сокровищ. За счёт таких клише Фонткуберта создаёт эффект двойной игры — одновременно пародируя официальный язык документальной фотографии и вызывая у зрителя ассоциации с мифологизированными историями о поисках, открытиях и приключениях.

Понимание того, что «все фотографии точны, но ни одна из них не является правдой» — это призыв к развитию способности смотреть осмысленно, видя за каждым кадром не только то, что в нем представлено, но и то, что осталось за его пределами.

«Феи из Коттингли» — серия фотографий, сделанная в 1917 и 1921 гг. Элси Райт и Френсис Гриффитс

Одним из самых знаменитых примеров ранней фотографической манипуляции, идеально иллюстрирующим проблему достоверности в фотографии, являются знаменитые «Феи из Коттингли». Эта история произошла в 1917 году в английской деревне Коттингли (Йоркшир) и стала классическим примером того, как фотография может создавать убедительные иллюзии, в которые люди готовы верить вопреки здравому смыслу.

Две девочки-кузины, 16-летняя Элси Райт и 9-летняя Фрэнсис Гриффитс, утверждали, что видели фей у ручья возле их дома. Девочки сделали пять фотографий, на которых, как они утверждали, были запечатлены эти сверхъестественные существа. Фотографии были сделаны на пленку Элси, которая работала в фотолаборатории. В 1920 году снимки попали к Эдгару Стейси из Лондонского общества спиритуалистов, который показал их Артуру Конан Дойлу — автору знаменитых детективных историй о Шерлоке Холмсе. Конан Дойл — увлекавшийся спиритуализмом — с энтузиазмом принял фотографии как доказательство существования сверхъестественного и опубликовал статью о них в журнале The Strand Magazine, утверждая: «Эти фотографии не могут быть подделкой… Они представляют собой самое важное доказательство существования фей, которое когда-либо появлялось».

Только в 1980-х годах, спустя более 60 лет после съемки, Элси и Фрэнсис признали, что фотографии были подделкой. Они использовали вырезки из книги «Princess Mary’s Gift Book» (1914), нарисованные Харольдом Шепердом, прикрепляя их к картону и держа перед камерой с помощью шпилек.

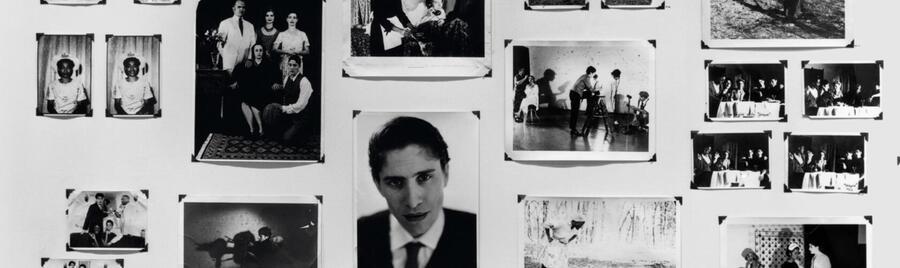

Зоу Леонард и Шерил Дьюни. «The Fae Richards Photo Archive». 1996

«The Fae Richards Photo Archive» — вымышленный фотонарратив, созданный художницей Зоу Леонард (Zoe Leonard) в коллаборации с режиссёром Шерил Дьюни (Cheryl Dunye). Это визуальный «архив», рассказывающий историю воображаемой афроамериканской актрисы и певицы — Фей Ричардс. Архив состоит из 82 тщательно инсценированных фотографий, стилизованных под разные эпохи — от 1920-х до 1970-х годов: детские снимки, портреты, кадры со съёмок, семейные фото. Ретро-стилизация фото-процессов, а также костюмы, макияж и декорации создают ощущение архива давно ушедшей эпохи. Авторы хотели рассказать историю, исключенную из «официального архива» (имея в виду людей, чьи жизни и достижения остались не задокументированными и забытыми).

И при этом — архив стилизован так убедительно, что у зрителя может создаться впечатление, будто речь идёт о реально существовавшей актрисе. Это ставит вопрос: если мы начинаем доверять фиктивным документам, не размывает ли это ценность настоящего архива и исторических свидетельств? Подлинные архивы претендуют на достоверность и работают с фактами. Здесь же мы имеем художественную инсценировку, которая «мимикрирует» под документ. У зрителя, не знакомого с контекстом, может сложиться ложное знание. Это подрывает доверие к фотографической и музейной практике в целом.

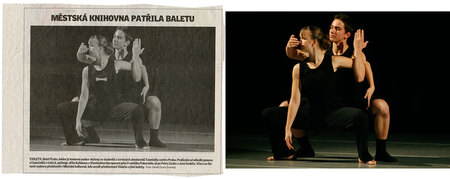

Иварс Гравлей. Моя газета. 2008-2009.

Это провокационный проект чешского фотографа Иварса Гравлея (Ivars Gravlejs) под названием «Моя газета» («My Newspaper»), реализованный в 2008–2009 годах. Проект представляет собой яркий пример современной критики медиа-манипуляций посредством самих медиа.

Гравлей в течение года работал фотожурналистом в одной из чешских газет «Deník», ежедневно получая задания фотографировать различные события в Праге. Однако перед отправкой фотографий в фотобанк газеты он манипулировал ими в Photoshop, добавляя или изменяя элементы изображения. Изначально он планировал вносить незначительные изменения (например, добавлять несколько пуговиц на рубашку писателя Зденека Махлера), но со временем перешел к более радикальным манипуляциям.

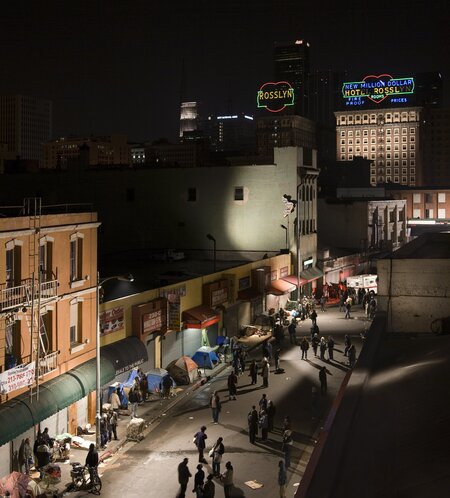

Мирко Мартин. LA Crash. 2006-2009

Проект Мирко Мартина «LA Crash» состоит из фотографий, которые невозможно однозначно классифицировать: некоторые изображают реальные автомобильные аварии и уличные происшествия, другие — постановочные сцены с киноплощадок. Ключевая идея проекта заключается в том, что Мартин сознательно создает «почти бесшовное» смешение реального и вымышленного. Он добился этого, придерживаясь единого визуального стиля для всех снимков, будь то реальная авария или кадр из фильма. Некоторые люди в наручниках действительно были арестованы, другие — актеры. Некоторые аварии — настоящие, другие — трюковые сцены.

Джеймс Кейсбер. Ла Альберка. 2005 / Желтый коридор № II. 2021

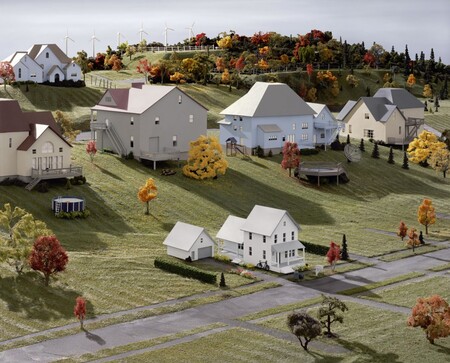

Джеймс Кейсбер. Пейзаж с домами (округ Датчесс, штат Нью-Йорк) № 4, 2010 / Джеймс Кейсбер за работой

Джеймс Кейсбер. Оранжевый гостевой дом. 2018

Кейсбер демонстрирует, что для создания убедительной иллюзии не требуется сложных технологий, достаточно умело создать объект и поставить его перед объективом.

Джеймс Кейсбер — американский концептуальный фотограф, известный своими фотографиями миниатюрных архитектурных моделей, которые он сам создает из таких материалов, как гипс, бумага, дерево и пр. Этот процесс делает его работу особенно релевантной в контексте темы «достоверности в фотографии», так как его изображения технически «точны» (они точно фиксируют созданные им модели), но при этом представляют собой «сочиненные», «вымышленные» пространства. Фотографии Джеймса Кейсбера напоминают работы немецкого художника Томаса Деманда (Thomas Demand). Как и Кейсбер, Деманд создает детализированные макеты интерьеров и пространств из бумаги и картона, которые затем фотографирует без каких-либо цифровых манипуляций.

Томас Деманд. Ателье. 2014

В конечном счете, когда мы сталкиваемся с фотографией, мы имеем дело не с абсолютной правдой или вымыслом, а с интерпретацией, где и то, и другое сосуществуют одновременно.

Литература и материалы по теме:

Тара МакАйзек. Тайна старинных фотографий с «духами»

Victorian ghost photographs amused viewers with spooky thrills

commons.wikimedia.org

linkedin.com

flickr.com

artnet.com

frieze.com

mutualart.com

whitney.org

newyorker.com

matthewmarks.com