Game future conference. Игры как системы

30 мая прошла конференция «Game future conference. Игры как системы». Школа дизайна НИУ ВШЭ предложила взглянуть на виртуальные миры с позиции гейм-дизайнера, то есть человека, проектирующего игровую систему и опыт игрока.

Мероприятие проводилось при поддержке Центра академического развития студентов НИУ ВШЭ. HSE CREATIVE HUB стал площадкой для встречи и общения всех, кому интересны проектирование игровых механик, соединение их в системы, балансировка игр и освоение принципов игрового мышления. Приглашенные спикеры коснулись практических вопросов разработки с фокусом на системный и технический гейм-дизайн, UX\UI и нарративный дизайн.

В программе конференции прошли доклады студентов первого курса профиля «Гейм-дизайн» Школы дизайна НИУ ВШЭ — ссылки на их проекты приведены ниже. Затем состоялись выступления экспертов и практиков из игровой индустрии, о которых можно почитать далее по тексту.

Модераторами мероприятия были руководитель направления «Гейм-дизайн» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Анатолий Казаков и преподаватели профиля «Гейм-дизайн» ФКИ, Школа Дизайна НИУ ВШЭ Екатерина Кулдина и Алексей Шкоркин.

Экспертами конференции выступили преподаватели профиля «Гейм-дизайн» в Школе дизайна Алексей Салин, Юрий Вишняков, Денис Муравлянский, Абу Махади Амир, Маро Маленко и приглашенный специалист Сергей Гиммельрейх.

Доклады студентов

В первой секции «Поведение игрока, обучение, левел-дизайн» выступили с докладами:

Надежда Зиннурова «Как подтолкнуть игрока к конфликтному поведению в видеоигре

Александра Новикова „Усиление нарратива в играх, как и зачем?“

Демьян Докторов „Как создать запоминающуюся боевую сцену в настольных ролевых играх на примере D& D“

Александр Рыжков „Обучение в 3D шутере от первого лица“

Ксения Куликова „Бэктрекинг в играх. Зачем нужен и как сделать грамотно“

Мария Смирнова „Функции пасхалок в видеоиграх“

Во второй секции «Атмосфера, опыт, восприятие, нарративный дизайн» свои доклады представили:

София Андреева «Мастерство страха: как скримеры способствуют раскрытию сюжета в видеоиграх»

Вероника Бирюкова «Как избавиться от лудо-нарративного диссонанса?»

София Басалаева «Какие элементы и приёмы используются для достижения устойчивого чувства страха у игроков?»

София Чигай «Создание дизайна персонажей в 2D платформерах как один из методов поддержания сеттинга и погружения в атмосферу игры»

Михаил Федотенков «С помощью чего в играх создается атмосфера»

Полина Тихомирова «Как раскрыть молчаливого протагониста»

В заключительной секции студенты рассказали про «Удачные решения в разных жанрах»:

Ума Гаджиева «Что можно позаимствовать у симуляторов ходьбы»

Олеся Жакова «Полезный и надоедающий функционал лошадей в играх разной тематики»

Виктория Тундина «Почему пользователи закрывают физические головоломки?»

Максим Полятков «Как создать колодостроительную игру»

Мария Севян «Классификация нарративных приемов психологического хоррора»

Кристина Соболевская «Отсылки и пасхалки как цель игрока и задача геймдизайнера»

Студентка II курса бакалавриата «Гейм-дизайн» Екатерина Левина выиграла Конкурс поддержки студенческих научных, научно-популярных и научно-просветительских мероприятий Вышки. Призом стали средства, которые Екатерина потратила на полиграфическое оснащение конференции Game future conference. Игры как системы. Екатерина также помогала модерировать одну из студенческих секций.

Екатерина Левина: «Мне хотелось, чтобы конференция по гейм-дизайну прошла на достойном уровне. Чтобы все выглядело более официально и масштабно. Было бы жалко проводить конференцию с такими интересными докладами, не имея соответствующего оснащения. Поэтому я решила попробовать подать заявку на конкурс. Я очень обрадовалась, что выиграла этот грант и смогла помочь в организации этого мероприятия».

Лекции экспертов

Завершая студенческие секции, Андрей Казаков посоветовал студентам не терять умение исследовать новые темы. Потому что чтобы создать что-то новое, нужно опираться на уже имеющиеся знания и изобретения.

«Сохраняйте этот навык и применяйте его каждому проекту. К каждому проекту находите тему, которую вы можете покопать. Этот навык — одна из ключевых вещей для того, чтобы как можно быстрее перейти к руководящим позициям, которые позволяют вам самим делать игры».

Первым из экспертов взял слово Владимир Обручев, который является руководителем направления компьютерной и научно-популярной литературы издательства «Бомбора».

Анатолий вспомнил, что познакомился с Владимиром 5 лет назад, когда тот спросил, «какие книги в первую очередь переводить, чтобы они были нужны студентам и разработчикам игр». Важно, что издательство реализует эти планы, и «некоторые из книг, которые они переводили, действительно являются одними из лучших учебников в мире по гейм-дизайну».

Владимир Обручев: «Если вы думаете, что вы придумали какую-то чумовую игру, посмотрите на то, что делали до вас».

Книги это хорошая систематизация знаний, которая экономит время. По мнению Владимира намного быстрее прочитать хорошую книгу, чем собирать ту же информацию по крупицам в интернете. К тому же интернет стал удобным для пользования только около 15 лет назад, то есть совсем недавно.

Книги про игры делятся на две категории: — разработка (гейм-дизайн, программирование и т. д.) — история (хронология индустрии или история конкретной игры)

Владимир рассказал, что прежде чем идти в разработчики игр, нужно почитать об этом мире, чтобы не питать иллюзий. Спикер посоветовал начать с книг Джейсон Шрейер «Кровь, пот и пиксели», «Нажми Reset. Как игровая индустрия рушит карьеры и дает второй шанс».Также есть книги про жанры. Прочитав их можно понять, как создавать игру в том или другом жанре.

Те, кто давно в индустрии, много читают о чужих играх, учась на опыте коллег или вдохновляясь ими. Также очень важен для игры нарратив. На эту тему можно читать не только специализированные книги о нарративе в гейме, но и произведения о драматургии в кино, например. Книги про великих людей в индустрии тоже могут быть полезны.

Владимир признался, что на российском рынке сейчас не хватает книг по таким темам:

— Game Studies (есть единственная книга по этой теме на русском языке Александра Вертушинского) — Level Design — Мобильная разработка — Маркетинг и продвижение игр — Арт в видеоиграх

Поэтому издательство всегда в поисках авторов, которые могут грамотно изложить свой опыт на бумаге.

После выступления Владимиру задали следующие вопросы из зала:

— Почему издательство Бомбора выпускает книги про франшизы в основном авторов-французов?

— Как выбрать первую книгу про нарративный гейм-дизайн?

— Насколько сложно сейчас работать с зарубежными авторами?

— Бывали ли у вас серьезные проблемы при издании книг, которые в итоге увидели свет?

— Лучше читать книги по играм в оригинале или в переводе?

— По какому принципу вы печатаете произведение? Опираетесь ли вы на авторитет автора или можете напечатать еще никому неизвестного студента?

Последний вопрос Владимир признал лучшим и подарил книгу его автору.

Что ответил Владимир на все вопросы, можно узнать, посмотрев трансляцию конференции.

Анатолий Казаков представил следующего спикера как «человека, который в русскоязычной среде лучше всех разбирается в теории гейм-дизайна».

Что такое механика и как с ней работать? Как работать с движками игр, чтобы в игре было что делать самим игрокам?

Гейм-дизайнер, инди-разработчик, основатель творческого пространства авторов игр ИНДИКАТОР, популяризатор авторских игр Сергей Гиммельрейх попробовал в своем докладе ответить на эти вопросы.

Спикер заметил такую проблему в своей отрасли, как отсутствует какого-то общего языка или системы, которая позволяла бы описать игровой процесс так, чтобы это было достаточно детально.

Сергей Гиммельрейх: «Я сейчас работаю над фреймворком для гейм-дизайнеров, который позволит лучше декомпозировать геймплей. Основная моя специализация — это именно игровые механики. То есть я занимаюсь кором».

Далее Сергей рассказал про наиболее популярные фреймворки и заметил, что большинство из этих них являются очень теоретическими и не позволяют применить их на практике обычному гейм-дизайнеру так, чтобы потом сформированный им геймплей, могли почитать, понять и и использовать другие участники процесса.

Сергей Гиммельрейх: «Ключ для создания интересного геймплея — конфликт».

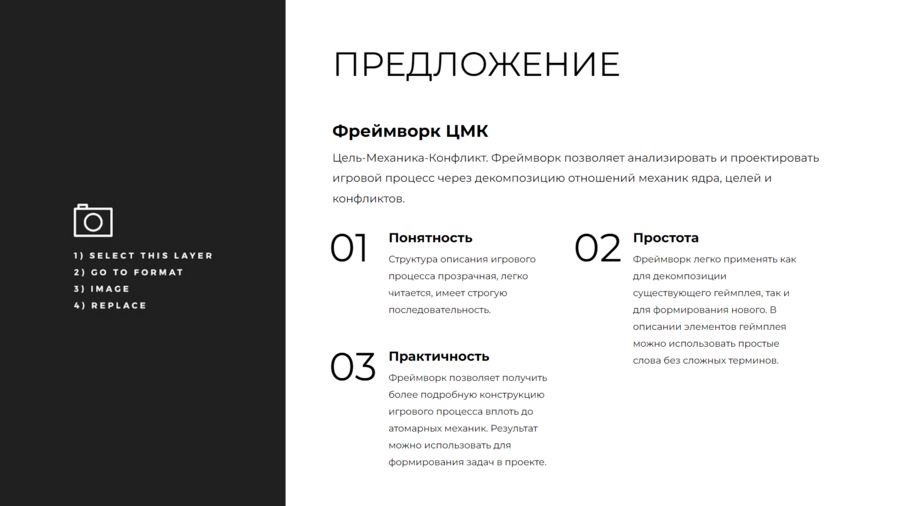

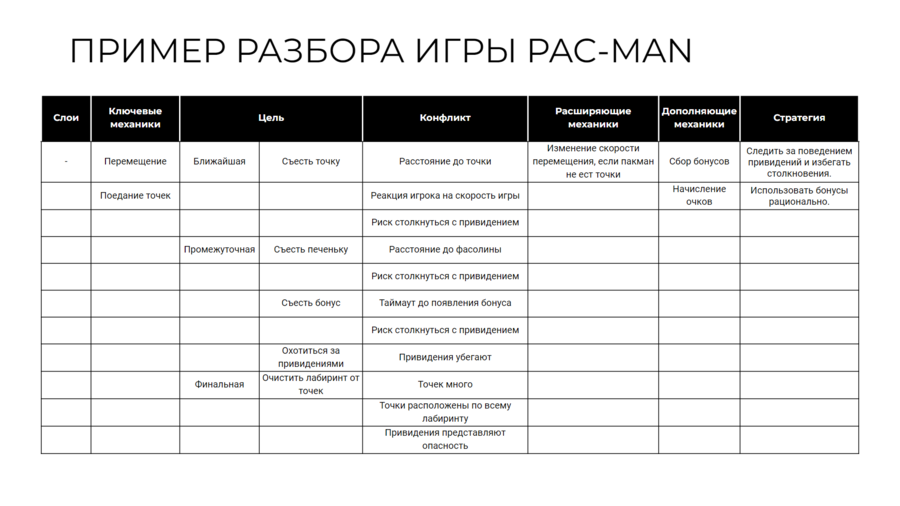

Сергей решил предложить свой фреймворк. Получилось такое название ЦМК — цель, механика, конфликт. Потому что этот фреймворк позволяет проанализировать игровой процесс в некой структурированной форме через отношение между механиками, целями и конфликтами.

Основные критерии ЦМК: — простота (не нужен лишний инструментарий, чтобы все понять) — понятность (для всех участников создания игры) — практичность (польза для гейм-дизайнеров)

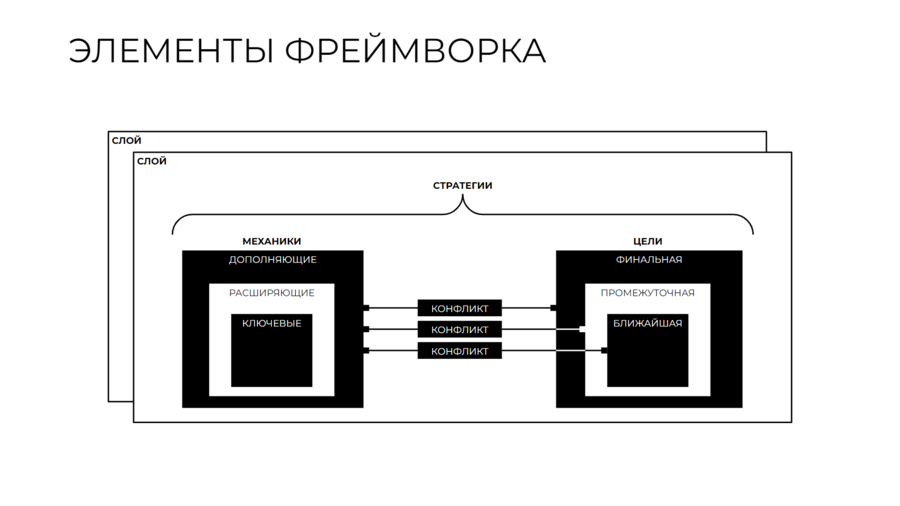

Сергей в виде схемы представил свой фреймворк. Ключевые механики находятся в центре, потому что без них игра существовать не может — они являются несущими.

Следующий слой — расширяющие механики. Они позволяют добавлять какие-то элементы в базовый кор и делают его лучше. Дополняющие позволяют сделать игру более комплексной и разнообразной.

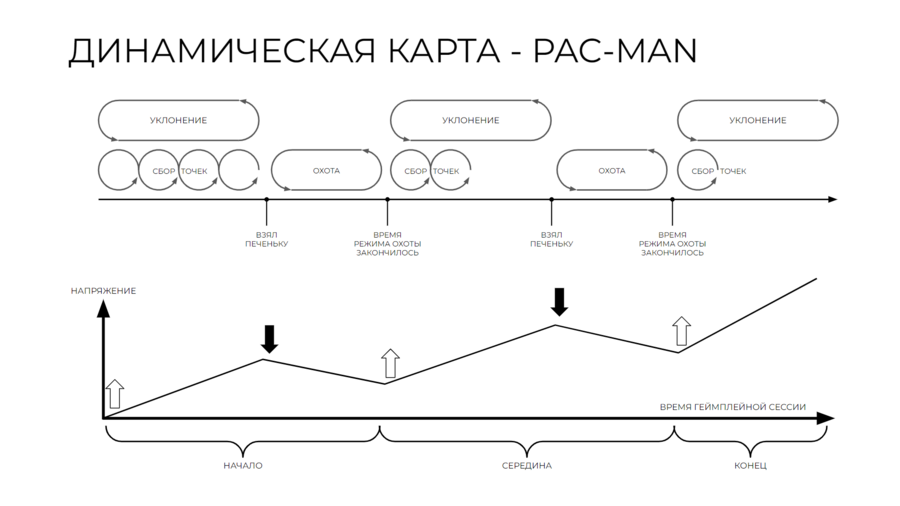

Разные уровни целей соответствуют разным уровням игры. На каждом уровне появляется свой конфликт, решение которого будет означать переход на следующий уровень. На примере игры Pac-Man Сергей продемонстрировал работу своего фреймворка.

Далее Сергей рассказал также про динамические карты и объяснил, что это такое.

Динамические карты — это визуальное отображение процессов внутри геймплея, то есть некий набор действий игрока в конкретном промежутке времени. Это нужно, чтобы увидеть геймплей в динамике наглядно.

В конце своего выступления Сергей продемонстрировал, как может выглядеть декомпозиции геймплея в виде таблице. Посмотреть этот процесс с подробными комментариями и пояснениями спикера можно в трансляции конференции.

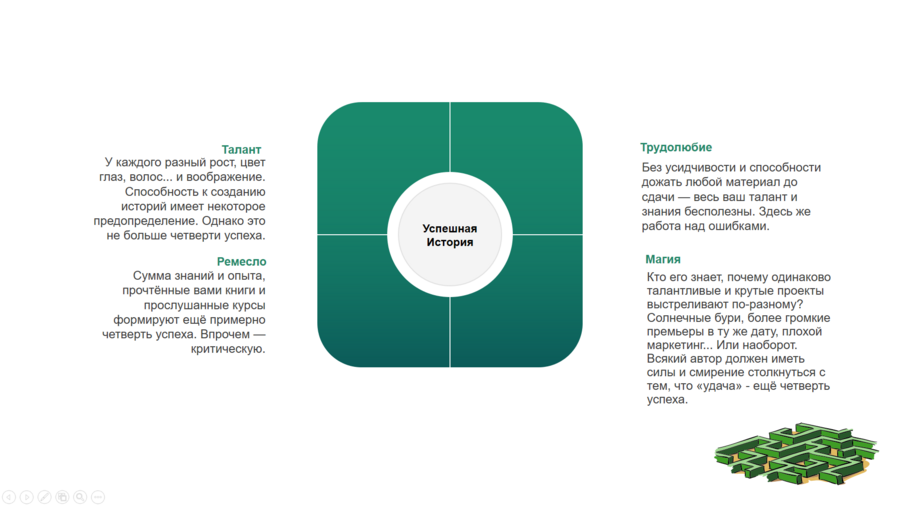

Следующим выступил Станислав Гнездилов — выпускник ВГИКа, член союза кинематографистов РФ, сценарист, автор документального и художественного кино, создатель игр живого действия. Спикер добавил, что в киноделе он уже 12 лет и на конференции хотел бы рассказать про основы драматургии в приложении к игровым процессам.

Станислав отметил, что драматургические правила конструкции не меняются в зависимости от вида искусства. Они едины для литературы, кино, театра и игр. А мультимедиа дают богатейший арсенал инструментов для рассказа истории.

Искусство рассказывать истории — самое древнее из искусств. Но развивается довольно медленно. С тех пор, как Аристотель написал поэтику (древнейшее, произведение о том, как рассказывать истории), в сценарном ремесле ничего не поменялось. Потому что человеческая психика работает также, и принципы воздействия на нее остаются актуальными веками. Хотя эпоха, окружение и личный опыт накладывают свои особенности.

Станислав Гнездилов: «Драматургия — это вечное новое и ремесло одновременно. Существует всего 7 историй, однако это не мешает в каждую эпоху, каждый новый день создавать историю по-новому так, что она будет неповторимой».

Станислав объяснил, что у каждой истории есть экспозиция, завязка, развитие, кульминация, финал. Эпилог и пролог — по желанию. Однако не каждая история с этими атрибутами хороша.

Хорошая история предлагает своей аудитории завязку, которая ее заинтересует и последовательно развивается и приходит к предопределенному предыдущими двумя пунктами финалу.

Искусством экспозиции и завязки обязательно должны владеть создатели компьютерных игр.

Именно завязка приводит героев в действие, ставя их в непростые обстоятельства и заставляя сделать сложный выбор. Герои должны прийти к кризису, за которым последует катарсис, а после наступит кульминация, которая завершится финалом.

Станислав Гнездилов: «Аудитория не пойдет дальше в вашу историю, если вы не увлекли ее, не вовлекли ее в процесс экспозиции и завязки».

Станислав отметил, что драматургия — это очень точная наука. Прежде чем садиться писать сценарий, можно нарисовать четкую схему повествования с количеством поворотов, рассчитанную по времени, а только потом вписывать в эти сценки слова героев.

«Этот скелет как автомобиль, а конфликт — это топливо, которое вы в него зальете. Без качественного конфликта, который лежит в основе истории, никакой истории нет».

Экспозиция показывает герою мир, в котором будет происходить действие. Завязка требует решения от героя и тем самым заставляет игрока войти в мир, показанный ему в экспозиции.

Станислав Гнездилов: «Построение персонажей — это отдельная экспертиза, внутрь которой легко войти, но очень тяжело добиться высокого скила».

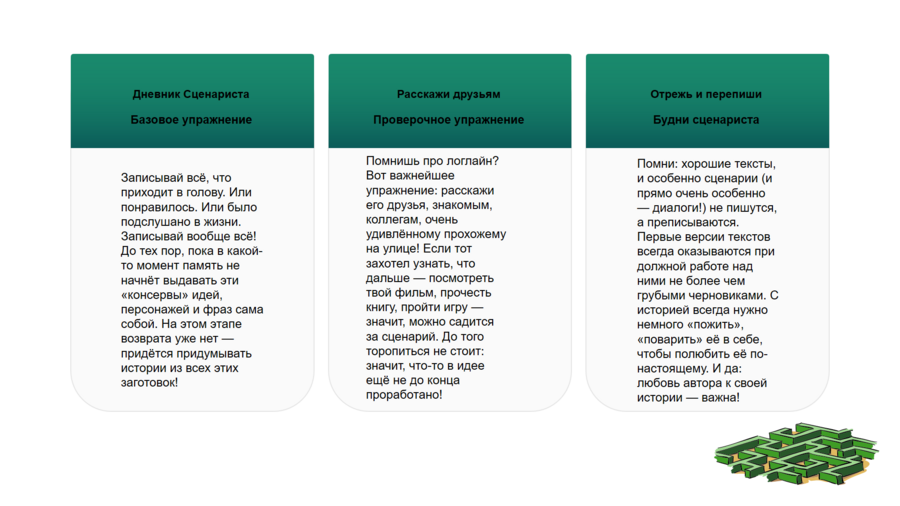

Станислав заметил, что важно уметь грамотно пользоваться всеми составляющими любой истории, потому что иногда их уместно поменять местами, а что-то можно даже опустить. Захватывающе вести сторителлинг помогает: — теория (те знания, которые вы как автор можете передать рецепиенту) — опыт заимствования (умелое использование уже изобретенных кем-то сюжетных поворотов) — практика (стаж работы с нарративами)

Важно уметь также балансировать между узнаваемостью и новизной в сюжетной линии.

Станислав объяснил разницу между сюжетом и фабулой. Сюжет — краткое содержание того, что происходит в игре. А фабула — это то, ради чего все происходит в игре, это хай-концепт. Если вы не можете в двух предложениях рассказать, о чем игра, значит игры еще нет. Логлайн должен быть четко определяем. Еще лучше писать первые заготовки от руки, потому что так запускаются необходимые для творчества процессы в голове.

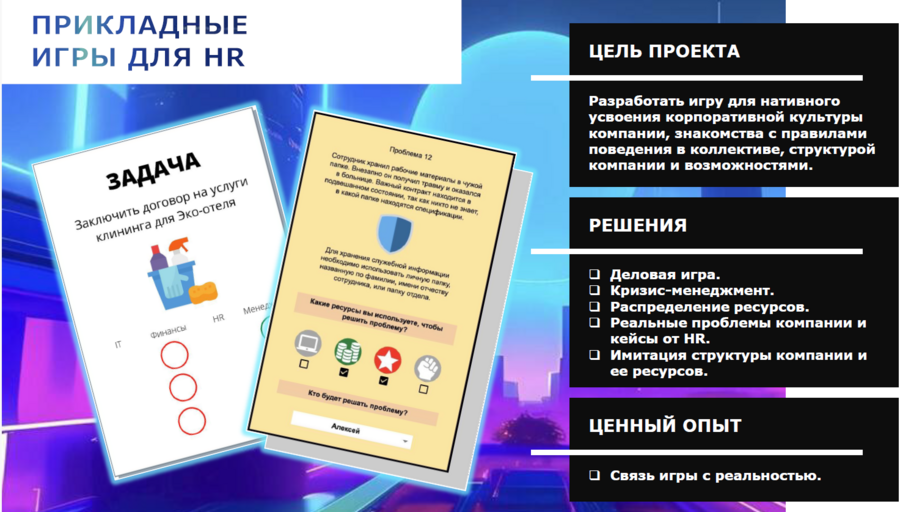

Следом гейм-дизайнер в сфере образования и ивентов Дмитрий Девятников рассказал, где еще могут пригодится навыки гейм-дизайнера кроме гейм-девелопмента.

Например, сам Дмитрий создает игры для различных ивентов, а также прикладные игры для HR и для образовательной сферы. До коммерческой разработки Дмитрий проработал 10 лет в продажах и 5 лет в образовательной сфере. Этот опыт помогает ему сейчас делать успешные проекты с применением игровых механик.

Дмитрий Девятников: «Не забывайте практиковаться в других вещах, даже тех, которые напрямую к гейм-дизайну не относятся. Со временем эти вещи могут сделать из вас уникального специалиста».

Сейчас тренд на геймификацию всего. Дмитрий создает много прикладных игр для клиентов и отмечает, что важно всегда исходить из заказа клиентов.

Также важно помнить о сроках, потому что нужно не только свои силы рассчитывать, но и закладывать время для программиста, который будет все придуманные вами игровые механики внедрять в программу. Стоит адекватно соотносить крутость того, что задумано и реальную стоимость этого производства.

Дмитрий поделился своим кейсом, как он геймифицировал правила поведения в офисе. В таком игровом формате новые сотрудники знакомились с корпоративной культурой конкретной организации.

«Мы сделали деловую игру в формате кризис-менеджмента. На игроков постоянно сыпались проблемы, которые возникали из-за несоблюдения корпоративной культуры, так что участники не успевали решать свои непосредственные задачи и на своем опыте могли прочувствовать и понять важность всех правил офиса».

Прототипирование —важный этап для создания любого продукта, в том числе игры.

Дмитрий считает, что гейм-дизайнеру необязательно, но желательно быть программистом или по крайней мере знать на хорошем уровне Excel, чтобы проводить там вычисления придуманных игровых механик. Проще отдать в работу программисту уже протестированную механику, но для этого самому гейм-дизайнеру надо уметь пользоваться инструментами для тестирования своих задумок.

Когда дело касается геймификации музейных экспонатов, стоит всегда помнить о тематики выставки и о том, что люди, взаимодействующие с экспонатом, обычно приходят один раз, поэтому интерфейс должен быть понятным и быстрым.

Вопросы из зала к Дмитрию: — Какие навыки стоит приобрести, чтобы заниматься геймификацией в образовательной сфере?

— Как понимать, кто твоя аудитория? И что делать, если игра кажется странной?

— Какие есть положительные и отрицательные стороны внедрения геймификации?

Что ответил Дмитрий, можно узнать, посмотрев в трансляцию конференции.

Основатель студии Callback, разработчик видеоигры Кужлевка Олег Киселев завершил конференцию своим рассказом о регулировании сообществ в онлайн-играх.

Студия исследует, какие паттерны помогают наиболее просто и безболезненно общаться с комьюнити и также регулировать его.

Олег объяснил, что такое контргейминг и добавил, что в зарубежной литературе это понятие делится на: — контрплей — это те нарушения, которые происходят в рамках борьбы игрока против игры, как некого прокси с разработчиком — контргейминг — это нарушение правил игры с помощью чит-программ, взлома серверов.

Также есть такое понятие, как контркоммуна — социально-ориентированные нарушения (грифинг, преследование, обман). Этот аспект недостаточно исследован на данный момент.

Олег Киселев: «Контргейминг — это желание игрока нарушить правила».

Олег рассказал про механические таксономии Бартла (функции игрока определяют его поведение), а также про мотивационные таксономии. Они появились позже и отталкиваются от внутренних желаний игрока, которые могут привести к какой-то модели поведения.

Сотрудники студии Callback вывели методику 3К: контрплей, контргейминг, контркоммуна. Она помогает создать три призмы, внутри которых существуют разные мотивационные аспекты. «И потом мы эти аспекты применяем, чтобы разветвить и превратить их в ситуации, которые могут возникнуть».

Про маркетинг Олег добавил, что существует множество способов коммуникации с комьюнити, но чаще всего это соцсети и анонсы. Важно выбрать тактику, которой разработчик игры будет придерживать при рекламной кампании: нормальная или провокационная. Стоит также заманивать игроков ограниченными предложениями, лутбоксами, VIP клубами и премиум аккаунтами.

«В социальных сетях мы оповещаем игроков о том, что мы сейчас делаем и какие у нас планы».

В конце своего выступления Олег обсудил с залом, что ждет в ближайшем будущем кооперативные мультиплеерные игры? Посмотреть обсуждение можно в трансляции конференции.

Мероприятие прошло 30 мая с 14:00 до 20:00 в пространстве HSE CREATIVE HUB.

Подробнее об этом и других событиях, проходящих на площадке CREATIVE HUB, можно узнать на сайте creative.hse.ru/hub