Зритель в объективе видеохудожника

Своим возникновением в качестве отдельного направления искусства видеоарт обязан появлению на рынке первой аналоговой портативной видеозаписывающей системы Portapak (состоящей из видеокамеры и видеомагнитофона), представленной публике компанией Sony в 1967 году. Система Portapak была достаточно компактной для съемки материала самостоятельно, (т. е. без ассистентов), предоставив тем самым возможность снимать видео широкому кругу потребителей. Разработанная технология открыла для художников новые возможности для самовыражения и навсегда изменила историю мирового искусства.

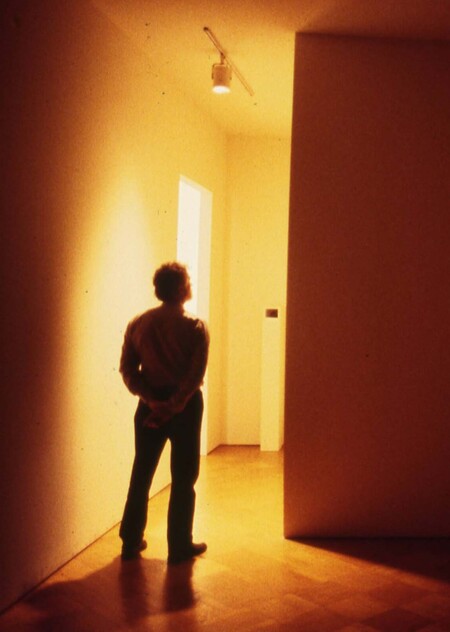

Дэн Грэм. Комната с задержкой времени. 1974

Уникальность видеоарта — расположение на пересечении и современного искусства, и кинематографа, и перформанса как следствие его особенное стремление сочетать в себе как можно больше художественных практик, технологий, приемов, форм, охотно заимствуя методики из других сфер искусства. Видеохудожники создают инсталляции, перформансы, скульптуры, применяют в своих работах 3D графику, анимацию, искусственный интеллект.

Один из первых теоретиков видеоарта, Розалинда Краусс, анализируя в своём эссе «Видео. Эстетики нарциссизма» работу «Центры» (1971) Вито Аккончи приравнивает видеомонитор к зеркалу и называет нарциссизм медиумом видео, выделяет его как «условие целого жанра» [1]. И именно нарциссизм как полюс притягательности и как проблему современного общества в более широком смысле она приводит как объяснение привлекательности видеоарта.

«Видеоарт возник в период становления концептуализма, и это „искусство как идея как идея“ предполагало новаторский характер отношений со зрителем» [2].

Видеоарт — «работа художника с движущимся изображением», в центре которого находится необходимость создания и обмена идеями и концептами, а также коммуникация с аудиторией. Зритель — ядро произведений видеоарта. Видеохудожник в своих работах обращается к зрителю с призывами (особенно часто это встречается в 60-е — 70-е, когда видеоарт существовал в тесной связи с ТВ), физически указывает на него («Центры» (1971) Вито Аккончи), разговаривает с ним («Разговор с лампой» (1985) Андрея Монастырского), делает его частью инсталляции и перформанса через интерактивность («Кино касания» («Tapp und Tastkino») (1969) Вали Экспорт).

Учитывая такую важность зрителя, в своём исследовании я хочу обратить внимание на те моменты в истории искусства, когда зритель сам (в том или ином виде) оказывался целью камеры видеохудожника и рассмотреть несколько способов изображения зрителя на экране в видеоарте.

Изображение аудитории через обратную связь

В данном сегменте рассматриваются работы представляющую образ аудитории, а не изображение публики непосредственно в режиме реального времени. Так, в своей работе Билл Виола использует актеров для олицетворения зрителя, а Дженет Кардифф и Джордж Миллер используют записанные звуки.

Билл Виола. Обратное телевидение. 1983

«Работа „Наблюдатель“ (Viewer) — видеоинсталляция из пяти слитых воедино экранов. Видеопроекции представляют череду персонажей разного возраста и разных социальных типов. Одного роста со зрителями, они стоят прямо перед аудиторией и неподвижно созерцают друг друга. Художника интересует реакция смотрящих, которые должны ощущать неловкость. Сам просмотр видео превращается в реальный перформанс, взаимодействие с „ожившими“ видеообразами» [3].

Гэри Хилл. Наблюдатель. 1996

«В видеоэнвайронменте Т. Оурслера „System for Dramatic Feedback“ (1994) само физическое пространство инсталляции предстает нарративным „стержнем“, посредством которого Оурслер соединяет воедино внешнее пространство реальности, художественное пространство работы и „пространство“ зрительской интерпретации, создавая систему зеркал с множеством отражений и преломлений» [3].

Тони Урслер. Система драматической обратной связи. 1995

Тони Урслер. Система драматической обратной связи. 1995

Джанет Кардифф и Джордж Бюрс Миллер. Институт Парадайз. 2001

Система замкнутой видеотрансляции — зеркало

«В 1968 году канадский художник Л. Левайн (Les Levine) используя систему закрытой видеотрансляции (англ. Closed-circuit video) создал телевизионную скульптуру „Ирис“. Она состояла из шести объединенных между собой видеомониторов и трех скрытых видеокамер. Видеомониторы показывали записи различных телевизионных программ. В это время камеры захватывали пространство галереи, в котором находились зрители, и передавали изображение на мониторы. Зритель, стоящий перед видеомониторами, мог видеть изображение самого себя рядом с другой произвольно показываемой информацией, становясь „участником“ действа на экране» [3].

Созданная им в 1969 году работа «Contact: A Cybernetic Sculpture» работает по такому же приципу, но с большим количеством экранов.

1. (центр) Лес Левайн. Напечатанный портрет Ирис Iris. 1969 / 2. (чертежи) Лес Левайн. Этюды к скульптуре Ирис. 1968 / 3. (ч/б фото) Лес Левайн. Ирис. 1968

Лес Левайн. Контакт: кибернетическая скульптура. 1969

Лес Левайн. Контакт: кибернетическая скульптура. 1969

«В „Записанном вживую видеокоридоре“ (1970) к позиционированию тела в пространстве был добавлен еще и элемент одновременного наблюдения за самим собой и слежке извне. Над входом в коридор была установлена видеокамера, передающая информацию на один из двух мониторов, стоящих на другом конце коридора. На втором мониторе была показана запись пустого коридора. По мере своего приближения к концу коридора посетитель все четче видит то, что снимает камера — спину его собственной удаляющейся фигуры» [3].

Брюс Науман. Записанный вживую видеокоридор. 1970

«Interface» (1972) — видеоинсталляция П. Кампуса, в которой лист прозрачного стекла, был закреплен в затемненной комнате. На стене позади стекла располагалась видеокамера, направленная на стекло. На удалении в четыре метра от камеры висел видеопроектор, проецируя видеосигнал с камеры на стекло. Когда посетитель попадал в область фокуса видеокамеры, возникали сразу два его отражения на стекле» [3].

Питер Кампус. Interface. 1972

«В работе „mem“ (1975), П. Кампус направляет видеокамеру на зрителя и проецирует изображение под углом на стену галереи. Зритель сталкивался с собственным образом, искаженным и странным портретом в „новом видеоизмерении“, загадочно мерцавшем в темноте комнаты» [3].

Питер Кампус. Mem. 1974

Система замкнутой видеотрансляции — пространство и время

«Созданная Фрэнком Джиллетом совместно с художником Ирой Шнайдером видеоинсталляция „Стирающий цикл“ (1969) — один из первых примеров творческого использования обратной связи видеосигнала.

В работе использовалось 9 видеомониторов. Всевозможные телевизионные изображения, а также кадры „живого“ пространства галереи, поступавшие с камер, расположенных за мониторами, проецировались на экраны с задержкой (англ. delay) в интервале 6 и 16 секунд. Зритель, оказавшись рядом с этими приборами, попадал в необычное пространство, где одновременно существовали настоящее и прошлое время, где нематериальное видеопространство представлялось символически и физически воздействовало на ощущения зрителя» [3].

Франк Джиллет и Ира Шнайдер. Цикл стирания. 1969

«Инсталляция „Present Continuons Past (s)“ (1974) представляет собой комнату с зеркальными стенами и видеомонитором, встроенным в одну из стен. Отражение пространства комнаты многократно увеличивается благодаря зеркальному эффекту. Скрытая видеокамера в реальном времени записывает и транслирует изображение зеркальной комнаты на видеомониторе. Грэхэм использует временную задержку в несколько секунд при воспроизведении изображения комнаты на видеомониторе, встроенном в стену. Каждое из множественных зеркальных отражений в комнате обозначают настоящее, а отражения на видеомониторе — прошлое» [3].

Dan Graham, Present Continuous Past (s), 1974

Dan Graham, Present Continuous Past (s), 1974

Dan Graham. Opposing Mirrors And Video Monitors On Time Delay, 1974/1993

Видеопространство: границы объективного и субъективного

Dan Graham, Time Delay Room, 1974

«В видеоинсталляции Питера Кэмпуса „dor“ (1975) четырехметровый коридор вел в закрытую затемненную комнату. Скрытая видеокамера, размещенная около входа, снимала посетителей, входящих и выходящих из пространства коридора, проецируя видеоизображение на стену напротив. Зрители, находящиеся в комнате, видели на экране изображение каждого, кто входил, при этом входящий понимал, что никак не может видеть самого себя входящим/выходящим, в то время как другие могут видеть его. Это своеобразная метафора авторско-зрительской коммуникации: видеопроекция демонстрировала явное физическое присутствие зрителя, но доступное наблюдению только в пределах определенного периметра пространства комнаты. Когда же посетитель выходит из пространства, он являет свое изображение для публичного рассмотрения, но сам не может сложить представление о том, как он выглядел и как запомнился тем людям, кто остался в пространстве комнаты» [3].

Peter Campus, Dor, 1975

«Imponderabilia» (1977) — Марина и Улай стоят обнаженные на входе в галерею, смотря друг на друга, посетитель вынужден проходить между ними. Невольно понимая, что пройти придется, он выбирает, лицом к кому проходить, и чаще старается не смотреть в глаза» [3].

Marina Abramović, Imponderabilia, 1977

Dan Graham, Performer/Audience/Mirror, 1975

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Интерактивность видеоарта усиливает впечатления зрителя от произведения, многообразие видов и форм, которые принимает видеоарт позволяет ему более свободно контактировать и коммуницировать со зрителем, вовлекая его, заставляя думать, активно интерпретировать и сильнее сопереживать позиции видеохудожника, при этом являясь главным субъектом его творчества.

[1] Старусева-Першеева Александра. Выразительные Возможности Монтажа в Видеоарте. Диссертация. 2017 г.

[2] Розалинда Краусс. Видео. Эстетики нарциссизма. October, 1976 г.

[3] Деникин Антон. VидеоАрт/ Видеохудожники. 2013 г.