Саморазрушение, боль и утрата: визуальная репрезентация страданий в манге

Содержание: Концепция

1. Мимика и телесность 1.1 Metamorphosis 1.2 Субъективность 2 Экстремальные ракурсы 3 Драматический фрейминг

Заключение Текстовые источники Источники изображений

В современном медиапространстве, где визуальная информация преобладает над вербальной, японская манга занимает уникальное положение. Будучи одновременно массовым развлечением и мощным выразительным медиумом, она предлагает читателю не только сюжетные нарративы, но и визуально насыщенные формы эмоционального переживания. Особенно значимо это в контексте культуры, где прямая вербализация эмоций может считаться нежелательной или недостаточной. Японская визуальная традиция всегда придавала большое значение нюансам и деталям: от живописи суми-э до минимализма дзэнской архитектуры. Манга наследует этот культурный код и преобразует его в рамках массовой культуры.

Особое место в этом визуальном языке занимает изображение страдания — как физического, так и морального. Через мимику, позу, жест, композицию кадра, линию и цвет, манга передаёт невыразимое словами. Такие визуальные конструкции не просто сопровождают сюжет, они становятся его активной частью, формируя у читателя эмпатическое соучастие. Чтение манги, таким образом, превращается в перформативный акт, в котором визуальное восприятие равноценно интеллектуальному анализу.

Исследование ставит цель обнаружить и зафиксировать некоторые паттерны, используемые авторами для иллюстрации моральных и физических страданий героев. На примере творчества нескольких мангак (Кацухиро Отомо, «Акира»; Кэнтаро Миура, «Берсерк»; Суи Исида, «Токийский гуль»; Ёсиюки Садамото, «Новый век: Евангелион»; Кадзухиро Фудзита, «Цирк Марионеток») будут выявлены схожие средства выражения внутреннего кризиса персонажей, от мимики и визуальных изменений героя до преобразования окружающего мира.

Выбор этих произведений не случаен. Каждый из авторов предлагает свою визуально-философскую интерпретацию травмы и боли, используя сложные художественные приёмы. При этом, несмотря на индивидуальность стиля, в их работах обнаруживаются сходные паттерны визуализации: преувеличенная мимика, искажение телесных пропорций, расчленение кадра, метафорическая пустота фона, разрушение визуальной логики композиции. Всё это работает на то, чтобы создать не иллюстрацию страдания, а его телесное, зримо ощутимое воплощение.

Манга функционирует как культурный артефакт, который не только отражает, но и формирует отношение к боли, страданию, трансформации. Через изображения персонажей, находящихся в предельных состояниях — психологического кризиса, утраты, одиночества, — мангака транслирует универсальные человеческие переживания в специфической эстетической форме. При этом визуальный язык манги отсылает как к традициям японской культуры (понятие «ма», концепция пустоты, ритуализация страдания), так и к универсальным философским категориям: катарсису, метаморфозе, отчуждению, экзистенциальной боли.

Таким образом, анализ визуальной репрезентации страдания в манге позволяет не только глубже понять внутреннюю логику этих произведений, но и расширить горизонты визуальной антропологии и философии культуры. Через графику и структуру кадра, через эмоциональные маркеры и композиционные приёмы манга становится формой философского высказывания о человеческой уязвимости. Это делает её предметом не только эстетического, но и культурно-философского анализа, на стыке визуальных искусств, психологии восприятия и нарративной теории.

Мимика и телесность

Человеческий облик, включая мимику, позы и жесты являются, средством выражения межличностных смыслов. В отсутствие звучащей речи, именно тело становится медиатором страдания, транслятором психологического состояния персонажа в форму, доступную зрителю.

«Положение и жест тела занимают позицию первенства над текстом. Способ использования этих изображений изменяет и определяет предполагаемый смысл слов. Они могут по своему усмотрению к собственному опыту читателя призывать нюансы эмоций и прислушиваться к голосу говорящего» [2]

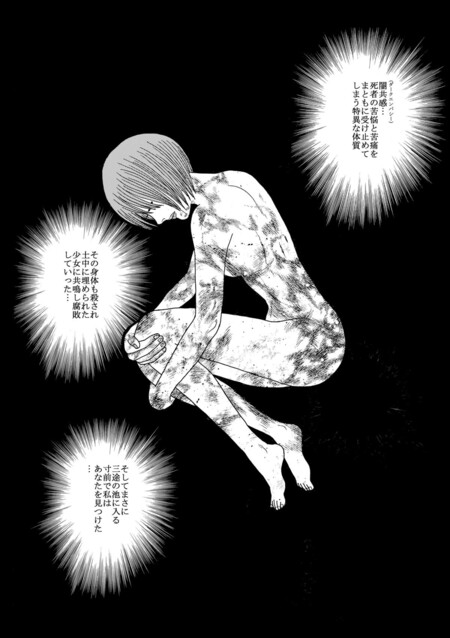

Новый век: Евангелион (1995-2013)

Манга, как форма изобразительного повествования, опирается на систему визуальных эмблем, среди которых мимика и позы играют центральную роль. Выражения лица, поза тела и жесты, как правило, гиперболизированы, но именно эта преувеличенность усиливает эмпатию — позволяет читателю буквально «впасть» в эмоции персонажа, пережить его боль телесно.

Персонажи в состоянии дикой боли — физической или моральной — редко изображаются реалистично. Вместо этого автор прибегает к искажению формы: выпученные глаза, изломанные рты, деформированные черты, кровоточащие лица, крики, визуально выходящие за рамки панелей. Эти визуальные метафоры страдания действуют сильнее слов — они телесны, почти тактильны, и в этом их сила.

Берсерк (1989-2021)

Особое место занимает визуализация травматической памяти — мгновенной реактивной боли. Примером становится манга «Берсерк»: всего в одном кадре мы можем почувствовать панику, то, как Гатс мгновенно переносится ко всем событиям, которые он пережил, всего лишь одним предложением. Его реакция — это не мгновенный гнев, как можно было бы ожидать, учитывая все его путешествие в поисках мести человеку, который лишил его всего; это страх. Страх, рожденный глубокой травмой. Миура, автор манги, мастерски передаёт это состояние: лицо Гатса частично затемнено, глаза расширены, фон расщепляется, линии становятся агрессивно-ломаными. Всё это фиксирует зрителя в эмоциональной воронке героя — и делает страдание ощутимым.

«Почему никто из нас не может быть счастлив?», «Цирк Марионеток» (1997-2006)

Эмоциональная составляющая считывается зрителем на интуитивном уровне благодаря визуальной грамматике мимики персонажей: широко раскрытые глаза, суженные зрачки или их полное отсутствие, остекленевший взгляд в пустоту, дрожащие губы или тяжёлые слёзы, идущие вертикально вниз по щеке. Особенно часто используется визуальный взгляд «в никуда» — характерный признак посттравматического состояния, эмоционального онемения.

В аффективных кульминациях некоторые мангаки полностью отказываются от фона, лишая персонажа даже физической среды. Это создаёт визуальный вакуум боли, где телесный образ героя становится последним оставшимся «реальностью». В этой пустоте читатель сталкивается лицом к лицу с эмоциональным ядром сцены — страдание, которое уже не поддаётся словам.

Таким образом, через напряжённую мимику, чрезмерную жестикуляцию и изломанные позы, манга предлагает не просто изображение страдания, но его телесное воплощение, в котором каждый читатель — не свидетель, а соучастник.

Metamorphosis

«Метаморфоза (от греч. μεταμορφωστς — превращение) — в философии и культуре превращение одних вещей, процессов, явлений в другие. Метаморфоза предполагает изменение в форме, виде и/или субстанции объекта, но включает в себя также и постоянство, поскольку превращающийся объект не исчезает, а переходит в другую форму.» [1]

Превращающийся герой не исчезает, а продолжает существовать в новой форме — и именно этот парадокс постоянства в изменении лежит в основе многих нарративов в японской манге.

Манга как визуальный медиум обладает уникальной способностью изображать психологические и телесные трансформации через графические средства. В частности, один из самых выразительных приёмов — это визуальное расчеловечивание: превращение героя в нечто иное, чуждое, пугающее, но сохраняющее внутреннее «я», зачастую поврежденное, изувеченное или изменённое страданием. Такие образы становятся аллегориями внутренней боли, утраты и самоотчуждения.

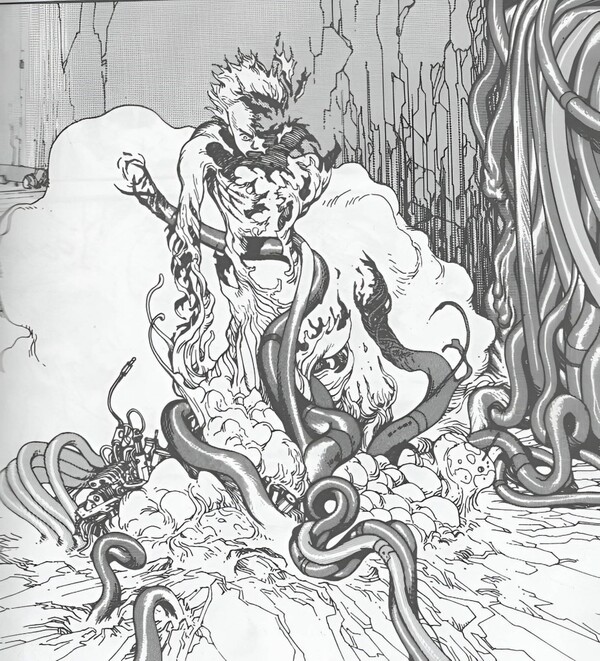

Метаморфоз главного антагониста манги Тэцуо Шима, «Акира» (1982-1990)

В «Акира» Кацухиро Отомо метаморфоза Тэцуо Шимы приобретает космическое измерение, буквально разрывая границы человеческого тела. Под действием бесконтрольной силы Тэцуо начинает терять форму: его тело разрастается, пугающе деформируется, становится бесформенной массой. Этот процесс не сопровождается героизацией — напротив, он вызывает ужас и сочувствие.

Расчеловечивание Тэцуо — метафора утраты контроля и разрушения личности, наглядный образ того, как боль, гнев и одиночество разрушают человека изнутри, не оставляя ничего, кроме внешнего облика монстра. Визуально это достигается за счёт нарушения пропорций, детализации плоти, превращения тела в абстрактную угрозу. Герой остаётся узнаваемым, но уже не человеком.

Метаморфоз протагониста Канеки Кена, «Токийский гуль» (2011-2014)

В манге «Токийский гуль» метаморфоза Кена Канеки — не только физическая, но прежде всего онтологическая. Его тело подвергается прямому вмешательству — пересадке органов гуля, — что запускает необратимый процесс превращения. На протяжении всей манги зритель наблюдает, как герой борется со своей сущностью и переживает моральные страдания, однако к концу произведения он трансформируется в «гуля», что символизирует окончание внутренней борьбы.

Субъективность

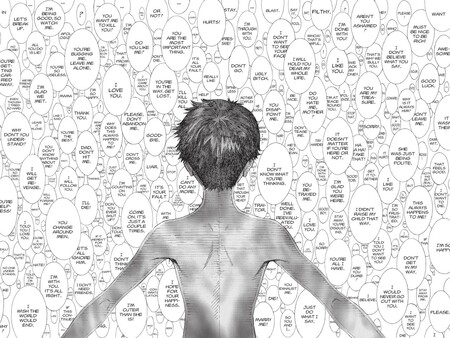

Боль, утрата и страдания также могут быть проиллюстрированы мангакой с помощью ограничивания перонажа от окружающего его мира. Такая изоляция позволяет читателю увидеть субъективную точку зрения героя на происходящие вокруг него события, а также считать сильный эмоциональный надлом персонажа.

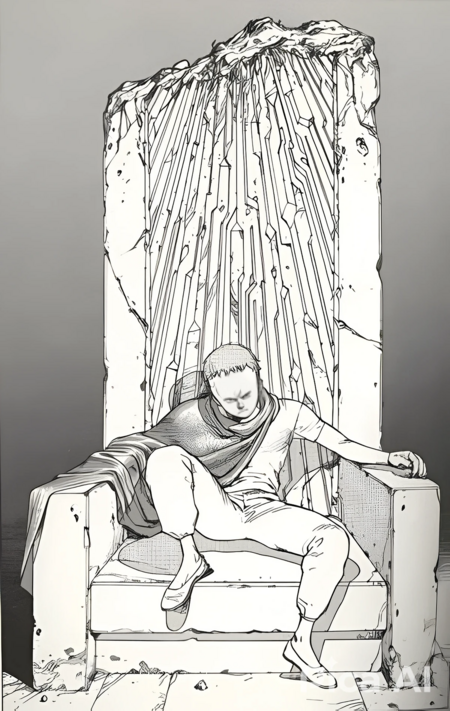

Берсерк (1989-2021)

Эпизод с затмением передает страдания Гатса через фантастические образы — реальность для героя искажается: появляются демоны и видения. Гатс видит фантомы погибших товарищей, а фон становится сюрреалистичным. Читателю показано смешение объективного и субъективного: отражение внутренних страхов героя в кадрах.

Визуальное отделение персонажа от фона, либо от других действующих лиц, может выражаться через фрейминг — кадрирование головы, фигуры или даже одного глаза в черной тени. Мангака использует визуальный минимализм, чтобы подчеркнуть психологическую разобщенность и внутреннюю тишину героя, разорванного утратой или внутренним конфликтом.

Ярость Гатса по отношению к Гриффиту останавливается мыслью о Каске, «Берсерк» (1989-2021)

Пустые чёрные или белые фоны вокруг персонажа создают эффект эмоциональной изоляции. Этот приём коррелирует с японской идеей ма (間) — визуальной «пустоты», которая усиливает напряжение.

«Пустота является ключевой категорией для понимания японской культуры, зоной смыслообразования, так как являет собой некое пустое место, в которое каждый может вписывать любое значение» [3]

Новый век: Евангелион (1995-2013)

Этот визуальный антифон — будь то белая тишина или черная бездна — буквально разрывает повествование, подчеркивая момент максимального внутреннего надлома персонажа. В манге, особенно в произведениях с психологическим или трагическим подтекстом, такие визуальные разрывы становятся ритуальной точкой поворота, где реальность героя трансформируется.

Новый век: Евангелион (1995-2013)

Если рассматривать данный прием с точки зрения западной культуры, появление белого или черного фона вокруг героя может быть сравним с феноменом катарсиса для читателя.

«Катарсис — процесс высвобождения эмоций, разрешения внутренних конфликтов и нравственного возвышения, возникающий в ходе самовыражения.» [2]

Через визуальные маркеры — надрыв линии, разрушение формы кадра, нарушение линейной перспективы, — мангака инициирует у читателя резонанс с внутренним миром персонажа. Герой, переживая эмоциональное разрушение, проходит метафизическую трансформацию: личность теряет границы, сливается с фоном или напротив — исчезает в пустоте. Читатель, воспринимающий это изображение, переживает очищение через сопереживание, что и является сутью катарсиса. В кульминационный момент мангака предлагает читателю испытать катарсис благодаря визуальным приёмам — не через текст, а через форму, пространство, линии и их отсутствие. Так достигается глубокое эмоциональное потрясение, которое не только усиливает повествование, но и превращает акт чтения в перформативное соучастие. Читатель не просто наблюдает за страданиями героя — он чувствует их кожей, через пустоту между панелями, через визуальное молчание и разрушение образа.

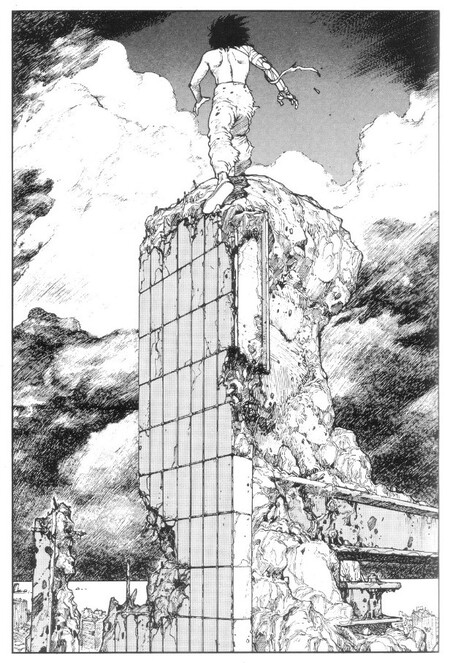

Экстремальные ракурсы

В визуальном сторителлинге ракурс и строение кадра — ключ к эмоциональному воздействию. Точка зрения, социальная дистанция и угловые позиции — это семиотические ресурсы, которые всегда реализуются совместно и играют критическую роль в установлении межличностных смыслов между изображённым и зрителем. Через вариации в перспективе мангака регулирует силу вовлечения читателя: заставляет смотреть сверху — и читатель господствует, смотреть снизу — и читатель оказывается в позиции страха, или смотреть прямо — и тогда возникает ощущение соучастия.

Цирк марионеток (1997-2006)

Мангаки часто используют экстремальные ракурсы как выразительное средство: резкий «снизу-вверх» придаёт фигуре в кадре величие, ужас или неестественное искажение — таким образом персонаж становится почти мифологической фигурой, заполняющей собой пространство страницы. В противоположность этому, ракурс «сверху-вниз» визуально принижает героя, делает его маленьким, сломленным, подчеркивает уязвимость и одиночество.

Берсерк (1989-2021)

В сцене из «Берсерка», где Гатс в ярости поедает демоническое существо, мангака Кентаро Миура использует крайне агрессивный ракурс и визуальное искажение формы, чтобы передать не только физическое насилие, но и внутреннее разрушение героя.

Визуально эта сцена оформлена через резкий контраст между плотными чёрными тенями и всплесками белого, акцентирующими движения и напряжение мышц. Кадр буквально «разрывается» — линии неаккуратны, штриховка резкая, контур нарушен. Это визуальный жест саморазрушения: герой не просто побеждает врага, он поглощает зло, рискуя стать частью его.

Такой визуальный приём не только усиливает драматизм, но и создаёт двойной эффект отчуждения и вовлечённости: читатель одновременно боится Гатса и сочувствует ему, поскольку жест поедания — это акт отчаяния, вырождения и утраты моральной ориентации. Миура показывает, что страдание и боль трансформируют героя не в героя, а в чудовище, и именно в этом заключается трагизм образа.

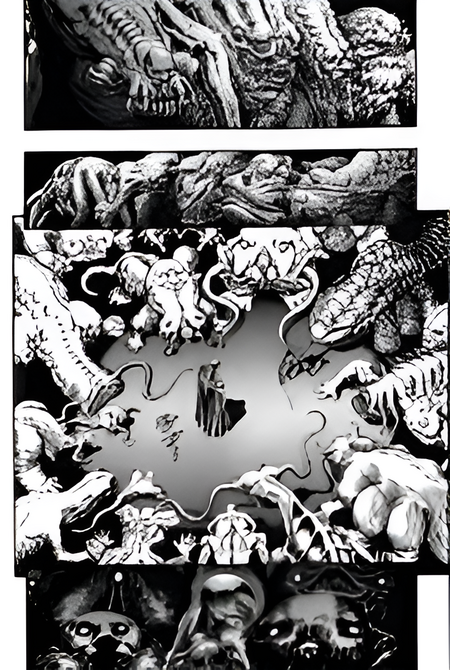

«Токийский гуль» (2011-2014)

В «Токийском гуле» экстремальный ракурс используется в кульминационный момент принятия Канеки своей новой сущности. Контраст между тенью и светом в этом кадре — визуальный эквивалент внутреннего конфликта: Канеки одновременно осознаёт и принимает то, от чего долго пытался отказаться. Сама поза — рука, охватывающая лицо — может быть прочитана как жест самоудушения или подавления, визуализирующий отчаяние и внутреннее сопротивление.

Этот момент подчёркивает, что саморазрушение происходит не через физическое насилие, а через внутренний выбор — принять боль, утрату и отчуждение как новую форму существования. Именно визуальное решение сцены делает её ключевой для понимания не только трансформации персонажа, но и эстетики страдания.

Драматический фрейминг

Линии и формы — это другие используемые семиотические ресурсы, которые помогают создавать смысл в визуальных повествованиях. Линии могут выступать в качестве векторов, которые направляют внимание читателя на участников. Они могут создавать громкость диалога с помощью «объемных линий». Кроме того, они могут представлять движение. Как линии, так и формы могут выражать смысл на межличностном уровне. В сочетании с другими семиотическими средствами они могут выражать различные эмоции.

Согласно У. Эйснер, «панель — это основная часть повествования комикса. Через нее читатель переживает мир внутри» [5]

Композиционные средства — будь то выбор точки зрения или формальные приёмы «окружения героя пустотой» — используются для усиления зрительского сочувствия и чувства надвигающейся катастрофы. Они создают визуальное напряжение, когда один взгляд охватывает горящие углы, контрастную тьму и центровую фигуру, и читатель невольно «чувствует» беспомощность героя.

Рисовка, «Берсерк» (1989-2021)

Наиболее часто рисовка манги остается черно-белой, из-за чего одним из средств художественной выразительности становится стиль рисовки. Существуют некоторые стандарты, к которым обращается каждый мангака при создании манги. Именно отличия от этих стандартов помогают читателю распознать эмоциональное состояние героя.

Толстые тени и контуры, а также рваная штриховка создают мрачное настроение. Например, в сценах пыток или близкой смерти персонажи могут быть полностью залиты чёрной тушью, а вокруг — вспышки белого (что противоречиво напоминает свет в конце туннеля или внезапное понимание). В «Берсерке» нередко используется cross-hatching [4] (перекрёстная штриховка) до «зашумлённости» — чтобы подчеркнуть истощённость и муки героя. В «Акире» травмированное тело Тэцуо показано на фоне разлагающегося города — где густые черные силуэты контрастируют с хаотичным пейзажем.

«Токийский гуль» (2011-2014)

Для отражения психического разлада художники иногда ломают классическую сетку. Несколько панелей могут сливаться в одну большую каплю, иллюстрирующую слёзы или кровь, или, наоборот, кадр разрывается диагоналями и штрихами, отражая внутренний хаос. Так, например, климакс «Затмения» представлен разверсткой на весь разворот: огромные черные тени фоновых фигур и лица героев занимают несколько панелей, а сам Гатс прорывается сквозь разорванные границы кадра. Разграничение панелей разрушается ради усиления хаоса и ужаса сцены.

Сцена с затмением, «Берсерк» (1989-2021)

В совокупности эти приёмы формируют визуальный язык страдания, где каждая неровная линия становятся частью эмоционального текста. Воображение художника выстраивает «понимание через образ»: гнетущая атмосфера передаётся не словами, а визуальными аллюзиями и контрастами, требующими от читателя «закрыть» информационные промежутки самостоятельно.

Это отсылает на ключевую концепцию из теории комиксов Скотта МакКлауда, которую он называет «closure» — замыкание. Это процесс, при котором читатель самостоятельно достраивает смысл между кадрами, заполняя то, что автор умышленно не показал.

В своей книге «Understanding Comics: The Invisible Art» МакКлауд пишет:

«Замыкание — это явление, при котором, наблюдая отдельные части, мы воспринимаем их как целое. В комиксах замыкание позволяет нам соединить отдельные моменты и мысленно построить непрерывную реальность.» [6]

Таким образом, визуальные аллюзии и контрасты, создающие гнетущую атмосферу, действуют именно через этот механизм. Художник не проговаривает всё напрямую — читателю предлагается самому додумать, что происходит в разрыве между панелями, что активирует его воображение и делает восприятие более личным и психологически насыщенным.

Заключение

Анализ визуального языка страдания в японской манге демонстрирует, насколько глубоко и многослойно графическое повествование может взаимодействовать с эмоциональной, философской и культурной составляющей нарратива. Манга, как специфическая форма искусства, наделена мощным выразительным потенциалом, который позволяет через визуальные средства достигать той степени интенсивности и вовлечённости, которая зачастую недостижима в вербальной форме. Искажённые лица, гипертрофированные эмоции, пустые фоны, разорванные панели, метаморфозы тел и пространства — всё это становится не просто художественным средством, но частью концептуального аппарата произведения.

Ключевым становится то, что страдание здесь не подаётся как внешний эффект или жанровая условность, но как событие внутреннего мира, имеющее онтологический вес. Через разрушение телесной целостности, трансформацию личности, утрату человеческого облика, авторы манги говорят о предельных состояниях человеческой души — тех, где слова бессильны, а визуальное становится последним прибежищем смысла. В этом смысле мангака превращается не просто в рассказчика, а в режиссёра и архитектора травматического опыта, который он перекладывает на бумагу, приглашая читателя не только вникнуть, но и прочувствовать, буквально телесно пережить эмоцию, показанную в кадре.

Особое значение в этом процессе приобретает семиотика композиции. Выбор ракурса, степень приближения, структурное разрушение панелей — всё это не случайные художественные решения, а инструменты, направленные на усиление эмоционального резонанса. Они дают читателю возможность оказаться внутри эмоции, а не только наблюдать её со стороны. Это обеспечивает уникальную форму соучастия, когда визуальный контакт становится каналом эмпатии и катарсиса. Через эти механизмы манга добивается эффекта не просто сочувствия, а глубинного отождествления, вовлечённости в страдание героя.

Страдание в манге — это не просто тема или сюжетный элемент, а способ высказывания о мире, о человеке, о хрупкости и уязвимости бытия. Визуальный язык, использующий аллюзии, метафоры, деформации, пустоты и шумы, становится философским инструментом, позволяющим заговорить о том, что ускользает от рационального осмысления. Это делает мангу полноценной частью не только художественной культуры, но и пространства культурной антропологии, философии образа, постклассической эстетики.

Современное визуальное искусство всё чаще стремится к экспрессии внутреннего через форму внешнего — и манга демонстрирует, как это может быть реализовано последовательно, изощрённо и глубоко. В мире, где изображение часто девальвируется из-за переизбытка визуальной информации, японская манга предлагает редкий пример того, как визуальное может быть не только формой развлечения, но и медиумом для разговора о боли, страдании и трансформации человеческого «я».

Иванов М. А. Метаморфоза / Новая философская энциклопедия: в 4 т. // гл. ред. В. С. Стёпин. — М.: Мысль, 2001. — Т. 2. — С. 270–271. — URL: https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH0124a44f27a14308d1c56924 (дата обращения: 17.05.2025).

Катарсис (значения) // Wikipedia: свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Катарсис_(значения) (дата обращения: 21.05.2025).

Лихолетова, О. Р. Концепт «間 МА» и способы его репрезентации в японском языке / О. Р. Лихолетова // Филологические науки в МГИМО. — 2019. — № 3(19). — С. 92-99.

Berserk (manga) // Wikipedia: свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Berserk_(manga) (дата обращения: 18.05.2025).

Eisner W. Comics and Sequential Art: Principles and Practices from the Legendary Cartoonist (Will Eisner Instructional Books). W.W. Norton & Company; unknown edition, 2008. P. 192.

McCloud, Scott. Understanding Comics: The Invisible Art. New York: HarperCollins, 1993. P. 23-27. ISBN: 9780060976255