Филонов — художник, исследователь, учитель

…он ярче других в годы тяжелых потрясений, постигших весь мир и особенно Россию, выразил трагические противоречия жизни, людские страдания, мучительную боль и ужасы бытия, хотя и сохранял при этом надежду на будущий расцвет человечества.

Присутствие Филонова в русской художественной культуре начала ХХ века — и тем более в разноликой «команде» русского авангарда — может вызвать различные, подчас противоположные толкования. Его можно счесть за белую ворону в этой команде. Конечно, и остальные ее представители не похожи друг на друга. Но он не похож вдвойне. <…> Действительно, почти каждый, кто претендовал на свое открытие в области художественного творчества, противопоставлял себя другим, с трудом находя с этими другими общий язык. Но трудней всего это давалось Филонову. <…> С другой стороны, присутствие фигуры Филонова в русском искусстве 1910–1930‑х годов не только закономерно, но и необходимо. Если мы отречемся от чисто авангардистских критериев оценки, которые на первое место выдвигают изобретение, открытие новых художественных систем, методов и приемов <…> то Филонов окажется на своем месте и в своем времени.

Д. В. Сарабьянов «Филонов сам по себе и среди других» В кн. «Филонов. Художник. Исследователь. Учитель.» (М., Агей Томеш, 2006, с. 7)

Действительно, почти каждый, кто претендовал на свое открытие в области художественного творчества, противопоставлял себя другим, с трудом находя (или делая вид, что с трудом) с этими другими общий язык. Но трудней всего это давалось Филонову. Если в Академии художеств, где он провел всего два с лишним года, молодой художник противостоял рутине ровно так, как это должен был делать любой авангардист, то в дальнейшем его противостояние всем остальным приобретало крайние формы. И он сам, и затем его мастерская были обречены на одиночество… <…>

Д. В. Сарабьянов «Филонов сам по себе и среди других» В кн. «Филонов. Художник. Исследователь. Учитель.» (М., Агей Томеш, 2006, с. 7)

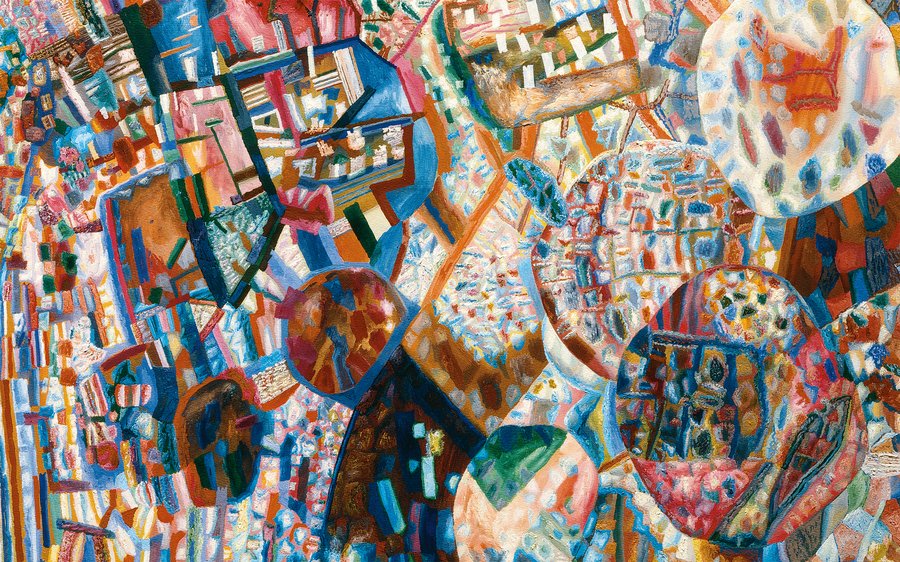

О трудной гармонии еще раньше говорил Василий Кандинский. Но у Филонова она еще трудней. Это гармония на краю бездны. И вместе с тем страдание, выраженное Филоновым почти в каждой клетке его живописной материи, можно назвать очищающим. Вряд ли мы найдем в текстах самого Филонова какие-то слова, объясняющие эту сторону его творчества. Но сами образы его картин выражают душевные движения их создателя, его позиции, его отношение к явлениям этого мира, а слова и разветвленные логические формулировки сосредоточены не на системе оценок различных явлений социальной жизни, будущий расцвет которой выступает в этих формулировках как декларация, не ищущая подкрепления в реальности.

Д. В. Сарабьянов «Филонов сам по себе и среди других» В кн. «Филонов. Художник. Исследователь. Учитель.» (М., Агей Томеш, 2006, с. 7)

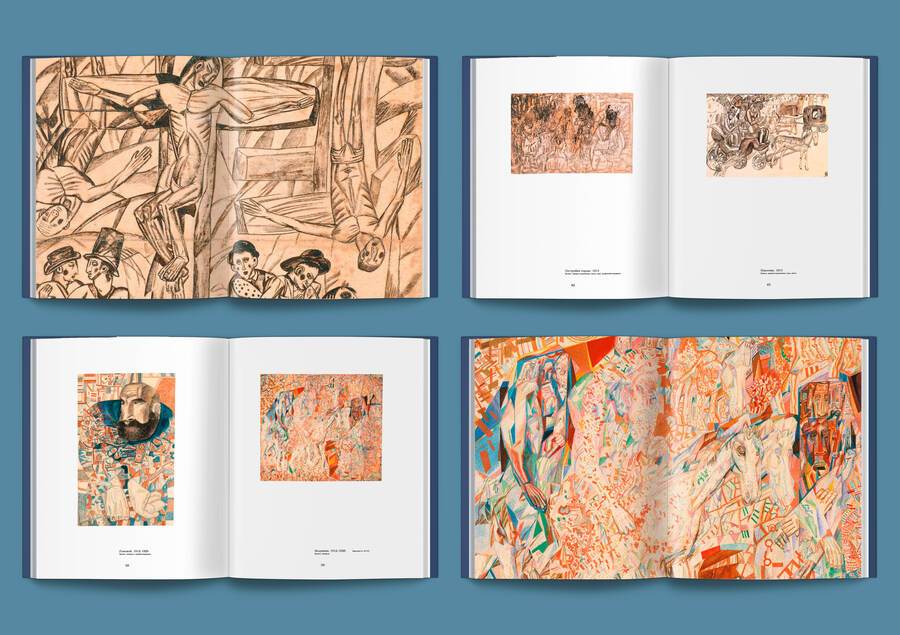

Сделанность, самоценная жизнь образа, его органическое самобытие обеспечивали Мастеру успех в процессе реализации любой темы, любого сюжета. Об этом неоднократно заявлял Филонов в своих пророческих назиданиях ученикам. Специфически содержательная задача, продиктованная оценкой окружающего мира с позиции его умозрительного постижения, отступала на второй план. Окружающий мир в его социальных контрастах, в его конкретно исторической трагедии выражался в искусстве художника спонтанно — помимо теории, но и не противореча ей. Именно — не противореча

Д. В. Сарабьянов «Филонов сам по себе и среди других» В кн. «Филонов. Художник. Исследователь. Учитель.» (М., Агей Томеш, 2006, с. 7)

Филонов обладал свойством находить свое место над чем-то, а с другой стороны, погружаться во что-то. Как мы видели, над жизненными противоречиями своего времени он вознесся своими теориями и одновременно погрузился в эти противоречия своим творчеством, причем проник в их суть, раскрыл их не только выбором предметов изображения или мифологизированных ситуаций, но и самим нутром живописи, которое обычно скрыто от глаз зрителя.

Д. В. Сарабьянов «Филонов сам по себе и среди других» В кн. «Филонов. Художник. Исследователь. Учитель.» (М., Агей Томеш, 2006, с. 7)

Велимир Хлебников пересказывает слова Филонова: «Я встретил одного художника и спросил, пойдет ли он на войну? Он ответил: „Я тоже веду войну, только не за пространство, а за время. Я сижу в окопе и отымаю у прошлого клочок времени. Мой долг одинаково тяжел, что и у войск за пространство“». Филонов отвоевывал время у истории, располагаясь на том уровне представления о мире, на котором прошлое, настоящее и будущее не только сближаются, но и во многих отношениях отождествляются. Одновременно он проникал сквозь глубинные слои времени в его недра, чтобы обнаружить первообразы, выявить то, что в мире было изначально и сохранится до конца его существования.

Д. В. Сарабьянов «Филонов сам по себе и среди других» В кн. «Филонов. Художник. Исследователь. Учитель.» (М., Агей Томеш, 2006, с. 7–8)

…дело не только в искаженных мукой лицах или согбенных фигурах. Даже «Цветы мирового расцвета» переживают состояние драматического перенапряжения, а композиции «Георгия Победоносца» или «Формулы космоса», несмотря на дух и величие, продиктованные самими темами картин, испытывают страдание из-за перенаселенности формами и неразрешимого чувства бесконечности движения, из-за своеобразной беспредельности пространственного потока. Конечно, и в этих композициях достигнута гармония, но она, как ни у кого другого, трудная.

Д. В. Сарабьянов «Филонов сам по себе и среди других» В кн. «Филонов. Художник. Исследователь. Учитель.» (М., Агей Томеш, 2006, с. 7)

О неразгаданности Филонова написано очень много; об этом говорили почти все исследователи его творчества. Его справедливо называли «самым потаенным и загадочным художником русского авангарда».

Как никто другой, Филонов оброс мифами. Его облик подвергся своеобразному уподоблению многим образам филоновских персонажей, которые часто выступают как загадочные герои, не раскрывшие до конца своего назначения. <…> …от христианских идеалов художник перешел к коммунистической утопии, найдя и здесь и там какие-то общие импонировавшие ему возможности мироустройства…

Д. В. Сарабьянов «Филонов сам по себе и среди других» В кн. «Филонов. Художник. Исследователь. Учитель.» (М., Агей Томеш, 2006, с. 6)

Филонов с маниакальной настойчивостью в своей теории на первый план выдвигает <…> выявление той сущности художественной деятельности, как выражения «бессмертной души» (слова Филонова) мастера-творца, которая располагается на ином уровне — над ходом истории, в стороне от житейских противоречий, личных невзгод и общественных катаклизмов. Задача «сделанности» художественного произведения, теория аналитического искусства, приобретшая характер объективной, строго научной системы, позволили Филонову обрести эту позицию

Д. В. Сарабьянов «Филонов сам по себе и среди других» В кн. «Филонов. Художник. Исследователь. Учитель.» (М., Агей Томеш, 2006, с. 7)

Ситуация противостояния, в которой пребывал Филонов, привела к тому, что его творчество находит лишь редкие аналогии в живописи современных ему авангардистов или символистов. Известная близость с Матюшиным и его группой не перерастает в общность. Сходство с поздними символистами — такими как Масютин или Калмаков — касается деталей, а не сути дела. В то же время безусловны литературные параллели — Хлебников, Заболоцкий, Платонов. Об этих параллелях уже много сказано, но они еще ждут дальнейшего толкования.

Д. В. Сарабьянов «Филонов сам по себе и среди других» В кн. «Филонов. Художник. Исследователь. Учитель.» (М., Агей Томеш, 2006, с. 8)