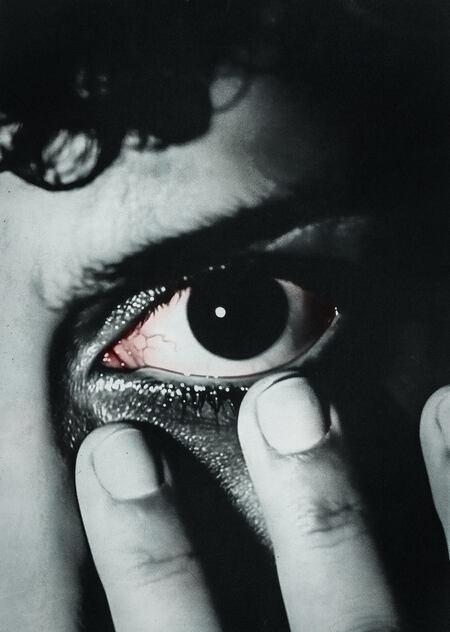

Нигредо. Взгляды режущий и колющий

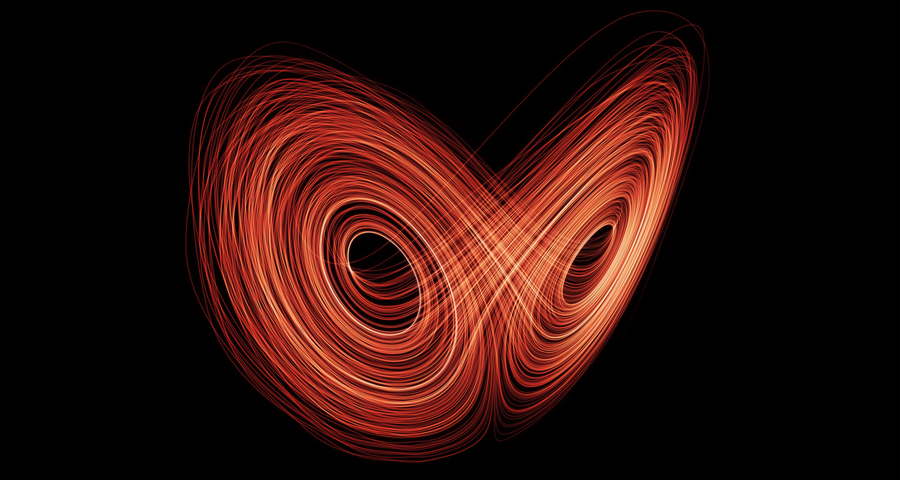

Аттрактор в теории динамических систем — это область в фазовом пространстве, к которой стремятся все близлежащие траектории. Простейший пример — маятник с трением: какое бы начальное отклонение мы ни задали, система в конце концов придёт в состояние покоя. Точка покоя — и есть простейший аттрактор.

«Бабочка Лоренца» — визуализация решений упрощенной системы дифференциальных уравнений, моделирующих атмосферную конвекцию, при значениях параметров σ = 10, ρ = 28, β = 8/3

Существуют и странные аттракторы — области, где траектории никогда не повторяются точно, но оставаясь при этом в ограниченном диапазон. Знаменитый аттрактор Лоренца, напоминающий крылья бабочки, демонстрирует, как детерминированная система может порождать непредсказуемое поведение [5]. Непредсказуемость здесь не противоречит тому, что система вполне подзаконна, так как описывается несложной системой дифференциальных уравнений, — но она обладает чувствительной зависимостью от начальных условий.

Хрестоматийные эксперименты советского психофизиолога А. Л. Ярбуса с регистрацией движений глаз при рассматривании произведений живописи обнаруживают интересующее нас свойство: траектории взгляда образуют паттерн, напоминающий странный аттрактор в теории хаоса [2].

Илья Репин Не ждали 1884–1888

Один из опытов Ярбуса использовал картину И. Е. Репина «Не ждали». Сконструированное учёным устройство позволяло считывать движения взгляда зрителя. Взгляд этот никогда не повторяет в точности один и тот же путь, однако постоянно возвращается к определённым точкам интенсивности — лицам персонажей, особенно к фигуре вошедшего и его матери. Это особенно заметно в записях с предустановкой на решение тех или иных задач, например, определить, как долго отсутствовал геерой до своего появления: количество повторных движений многократно возрастает, но каждое повторение уникально — взгляд словно пытается нащупать невидимую нить времени, на которую персонажи нанизваны как бусины в ожерелье.

В записях Ярбуса особенно интересны не сами точки фиксации взгляда, а траектории перемещения между ними — саккады. Эти быстрые движения глаз образуют сложные узоры, напоминающие странный аттрактор, — как частица в турбулентном потоке никогда не повторяет в точности свою траекторию, но всегда остаётся в пределах определённой области, так и взгляд зрителя никогда не проходит дважды по одному и тому же маршруту, но всегда возвращается к определённым зонам интенсивности.

«Как долго отсутствовал персонаж?»

В этом смысле предустановка работает как параметр в уравнениях Лоренца, определяющий режим системы. При одних значениях параметров система демонстрирует простое периодическое поведение, при других — переходит в хаотический режим. Взгляд зрителя ведёт себя так же: простая задача «запомнить расположение предметов» порождает относительно упорядоченное сканирование пространства, в то время как более сложные вопросы провоцируют возникновение сложных паттернов восприятия.

В экспериментах Ярбуса глаз испытуемого движется по предписанным траекториям, как частица в ламинарном потоке. Но вдруг — случайная деталь запускает цепную реакцию ассоциаций, воспоминаний, эмоций, что приводит к тому, что взгляд зрителя начинает «бегать». Это похоже на тот момент в системе Лоренца, когда малое возмущение вызывает переход к хаотическому режиму.

Тут уместно вспомнить концепцию punctum’а у Ролана Барта — той детали в фотографии, который «пронзает» зрителя, создавая прокол в ткани обыденного восприятия [3]. Если Ярбус предоставил нам атлас физической географии взгляда, то Барт совершает следующий шаг — он исследует метафизику этих странствий, пытаясь понять не только как движется взгляд, но и что движет самим взглядом. В Camera Lucida он выступает как картограф особых зон интенсивности, где объективная механика зрения встречается с субъективной динамикой аффекта [6]. В «Не ждали» таких точек несколько — это и лицо вошедшего, и жест матери, и выражение детских глаз. Но главное — это невидимое напряжение между ними, то есть силовое поле, которое заставляет взгляд двигаться по сложным — не повторяющимся, но структурно узнаваемым — траекториям.

«Свободно осмотрите картину»

Когда в другом тексте Барт говорит о «смерти автора», он описывает ситуацию, созвучную теории хаоса: текст (или изображение) становится полем, где взаимодействуют множество сил, не подчиняющихся единому агенту контроля. Подобно тому, как в системе Лоренца невозможно точно предсказать траекторию частицы, даже зная все уравнения, так и смыслы текста не могут быть полностью детерминированы авторской интенцией.

Льюис Хайн Психиатрическая лечебница в Нью Джерси 1924

В «Camera Lucida» Барт анализирует фотографию двух умственно отсталых детей, сделанную в начале XX века. Эта фотография поражает его не своим очевидным социальным содержанием, а чем-то более тонким и неуловимым — тем, что он называет punctum. В данном случае это неровно завязанный воротничок одного из детей, деталь почти незаметная, но именно она «пронзает» зрителя, создавая разрыв в ткани studium’а — предсказуемого, социально кодифицированного прочтения: мы считываем «человеческое, слишком человеческое» исторический контекст, социальное послание, композиционные приёмы. Но punctum разрушает эту предсказуемость, создавая точку турбулентности, через которую прорывается нечеловеческое реальное.

…я не вижу на снимке двух умственно отсталых детей из психиатрического заведения в штате Нью-Джерси (сфотографированных Льюисом Хайном в 1924 году) ни их непропорционально огромных голов, ни их жалких профилей (всё это восходит к studium’у)… я вижу лишь огромный воротничок a la Дантон на мальчике. [3]

Этот воротничок функционирует как точка сингулярности — в ней предсказуемость системы нарушается: как в теории хаоса малое возмущение может привести к радикальному изменению траектории, так и эта незначительная деталь полностью перекраивает всю ткань восприятия. Она действует не через смысл или символ, а через прямое телесное и чувственное воздействие — как подхвативший нас вихрь в ламинарном потоке нашего зрения (иногда даже нашей жизни).

Глядя вместе с Бартом на этот воротничок, видим мы не что иное как делёзову «складку». Напомним: в книге «Складка: Лейбниц и барокко» Делёз использует эту метафору, описывая, как различные слои реальности заворачиваются один в другой и создают нечто новое [4]; punctum у Барта (например, тот самый неровно завязанный воротничок) можно рассматривать как место, где гладкая ткань социально кодифицированного studium после прокола начинает «морщиться», порождая неожиданные эффекты и аффекты.

Каждый взгляд оставляет свой след на поверхности видимого — но природа этих следов различна. Studium режет реальность как нож, рассекая её на культурно опознаваемые фрагменты, прочерчивая границы между означающим и означаемым: каждый разрез подчинён логике распознавания и классификации.

Punctum, напротив, действует как игла — он не разделяет, а прокалывает, создавая точечный разрыв в ткани видимого, через который просачивается нечто невыносимо реальное. Если studium оперирует в плоскости репрезентации, то punctum проникает в глубину, достигая того слоя реальности, где означающее и означаемое ещё не разделены [9].

По сути, он функционирует как странный аттрактор в хаотической системе: подобно тому, как частица в системе Лоренца никогда не проходит дважды по одной траектории, но постоянно возвращается в определённые области фазового пространства, так и наш взгляд, сколько бы раз мы ни возвращались к фотографии, каждый раз заново открывает этот неровный воротничок, и каждый раз это открытие переживается как новое потрясение.

В экспериментах Ярбуса мы можем различить эти два типа движения глаз: методичное сканирование поверхности изображения (режущий взгляд) [1] и внезапные фиксации на отдельных деталях, которые привлекают внимание (колющий взгляд). Первое подчинено заданной программе исследования, второе возникает спонтанно, как результат встречи с чем-то, что Барт назвал бы «это было» (ça a été). Разглядывая диаграммы Ярбуса, иногда мы замечаем момент, когда испытуемый словно «забывает» данное ему задание — его взгляд начинает блуждать по неожиданным траекториям, как если бы он напоролся на собственный punctum.

Это напоминает тот момент в практике хаос-магии, когда маг должен «забыть» значение созданного им сигила, чтобы тот начал действовать [8]. В обоих случаях мы имеем дело с парадоксальным актом продуктивного забвения, с тем, что Делёз назвал бы «активным отказом от узнавания». Как маг должен «забыть» исходное намерение, чтобы сигил начал действовать, так и зритель может быть по-настоящему «пронзён» деталью лишь тогда, когда она ускользает от всех привычных культурных кодов, от всех предустановленных схем интерпретации. В обоих случаях мы имеем дело с особой формой негативной герменевтики: смысл раскрывается не через активное усилие понимания, а через радикальный отказ от него. Это то, что Делёз назвал бы «трансцендентальной глупостью» — способностью не узнавать очевидное, позволить вещам явить себя в их радикальной странности. Такое забвение — не простое стирание памяти, а активное усилие по расчистке пространства для Реального.

В определённом смысле, Барт в «Camera Lucida» выступает как исследователь странных аттракторов аффекта. Его метод — это не столько анализ, сколько картографирования интенсивностей, попытка проследить те невидимые силовые линии, вдоль которых движется наше восприятие, когда оно сталкивается с punctum’ом. Эти линии никогда не замыкаются в простой цикл, не образуют завершённой структуры — вместо этого они формируют сложную топологию желания, где каждая точка может стать началом нового разворачивания смысла в точке прокола studium-пузыря иглой интенсивности.

Punctum превращает простое свидетельство «это было» в нечто более тревожное — в разрыв между «было» и «есть», в точку, где хонтологическое прошлое внезапно и невыносимо прорывается в настоящее. Вглядываясь в старую фотокарточку, мы сталкиваемся с тем, что Хайдеггер назвал бы «просветом бытия» — моментом, когда сущее внезапно высвобождается из своей сокрытости.

Здесь мы можем вновь оглянуться на нашу метафору «чёрной пены» — той первичной материи потенциальности, из которой возникают все актуальные формы. И как фотография содержит в себе это невозможное присутствие уже-отсутствия, так и стенка чёрного пузыря небытия — это мембрана, натянутая между «ещё-нет» и «будет».

Будем помнить, что сама структура фотографического процесса повторяет космологическую драму тьмы и света: как в момент Большого взрыва второй отделяется от первой, так и в момент экспозиции свет впечатывается в тёмную материю фотоэмульсии. Но это не простой дуализм, а сложная диалектика, где каждый элемент предполагает и содержит в себе свою противоположность.

Как свет, попадающий в чёрную дыру, не может вырваться наружу, но, согласно современным представлениям о квантовой гравитации, кодируется на поверхности её горизонта событий, так и смысл, захваченный punctum’ом, не исчезает полностью, а преобразуется в особую форму интенсивности — она проявляется в тех странных траекториях, которые прочерчивает взгляд вокруг точки punctum’а. Подобно тому как материя, падающая в чёрную дыру, закручивается в спиральные потоки, создавая сложные аккреционные структуры, так и наше восприятие, сталкиваясь с punctum’ом, формирует те удивительные орбитальные паттерны, которые зафиксировал Ярбус.

Надлежит оговориться, что в чистом виде punctum работает, пожалуй, лишь в документальной фотографии, где эта деталь-укол возникает как бы помимо воли автора, как результат вторжения Реального в поле репрезентации [7]. Это онтологическая случайность, не предусмотренная никаким замыслом, тогда как в старой живописи, например, детали чаще относятся к studium’у, так как появляются вследствие невротического усилия художника.

Макс Эрнст Европа после дождя II 1940–1942

Возможно, первыми осознали необходимость систематической работы с непреднамеренным сюрреалисты. Сюрреалистический проект можно понять как попытку создания особых машин по производству случайности. Декалькомания Макса Эрнста, например, — это не просто художественная техника, но своего рода онтологический эксперимент: художник намеренно допускает к участию в производстве образов нечеловеческие агентности — хаотические процессы растекания краски, случайные структуры, возникающие при соприкосновении поверхностей.

Вспомним, между прочим, что означала «декалькомания» для Делёза: ему она была интересна не столько как художественная техника, сколько как метафора особого типа мышления, производящего смысловые сборки. В отличие от калькирования, то есть путешествия по каким бы то ни было территориям — смыслов, процессов, явлений, — с использованием заранее составленных карт, декалькомания — это всегда путешествие в неизвестность, картографирование распределённых по этим территориям интенсивностей, где каждый шаг может привести к радикальному изменению всей конфигурации поля.

Андре Бретон, Жаклин Ламба, Ив Танги Изысканный труп 1938

Не менее радикальны текстуальные практики сюрреалистов — «автоматическое письмо» или техника «изысканный труп». Последняя особенно интересна как коллективная машина по производству punctum’а: участники видят только фрагменты целого, отказываясь от невротического контроля над результатом в пользу того, что мы могли бы назвать хаотической сборкой смысла. Здесь мы наблюдаем парадоксальное «программирование непредсказуемого» — создание условий, при которых случайность становится не помехой, а основным производящим принципом.

Такая работа с неконтролируемым, конечно же, перекликается с практиками хаос-магии, о которой мы говорили ранее: в обоих случаях мы имеем дело с попыткой создать особые, не поддающиеся технической рационализации, процедуры, которые позволят систематически производить несистематическое.

Библиография

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм; пер. с англ. В. Н. Самохина. — М.: Прогресс, 1974. 2. Ярбус А. Л. Роль движений глаз в процессе зрения / А. Л. Ярбус. — М.: Наука, 1965. 3. Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии / Р. Барт; пер. с фр. М. Рыклина. — М.: Ad Marginem, 1997. 4. Делёз Ж. Складка. Лейбниц и барокко / Ж. Делёз; пер. с фр. Б. М. Скуратова. — М.: Логос, 1997. 5. Лоренц Э. Детерминированное непериодическое течение / Э. Лоренц; пер. с англ. // Странные аттракторы: сб. статей / под ред. Я. Г. Синая, Л. П. Шильникова. — М.: Мир, 1981. 6. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия / М. Мерло-Понти; пер. с фр. под ред. И. С. Вдовиной, С. Л. Фокина. — СПб.: Ювента; Наука, 1999. 7. Краусс Р. Фотографическое: опыт теории расхождений / Р. Краусс; пер. с англ. А. Шестакова. — М.: Ad Marginem, 2014. 8. Кэрролл П. Психонавт: Руководство по современной магии / П. Кэрролл; пер. с англ. — М.: Касталия, 2017. 9. Харман Г. Четвероякий объект: Метафизика вещей после Хайдеггера / Г. Харман; пер. с англ. А. Морозова и О. Мышкина. — Пермь: Гиле Пресс, 2015.