Энциклопедия медиаискусства

Медиаискусство — это динамично развивающаяся область современного искусства, напрямую связанная с научно-техническим прогрессом.

Медиа — это средства, которые использует художник для выражения идеи. Для этого он может обратиться как к «старым медиа», традиционным средствам создания художественного образа (холст, масло; глина, мрамор), так и к «новым медиа», например, использовать в своей работе искусственный интеллект или инструменты дополненной реальности (AR).

Художник выбирает технологии не случайно — они помогают ему раскрыть концепцию, являются частью высказывания, образуют его семантическое (смысловое) ядро.

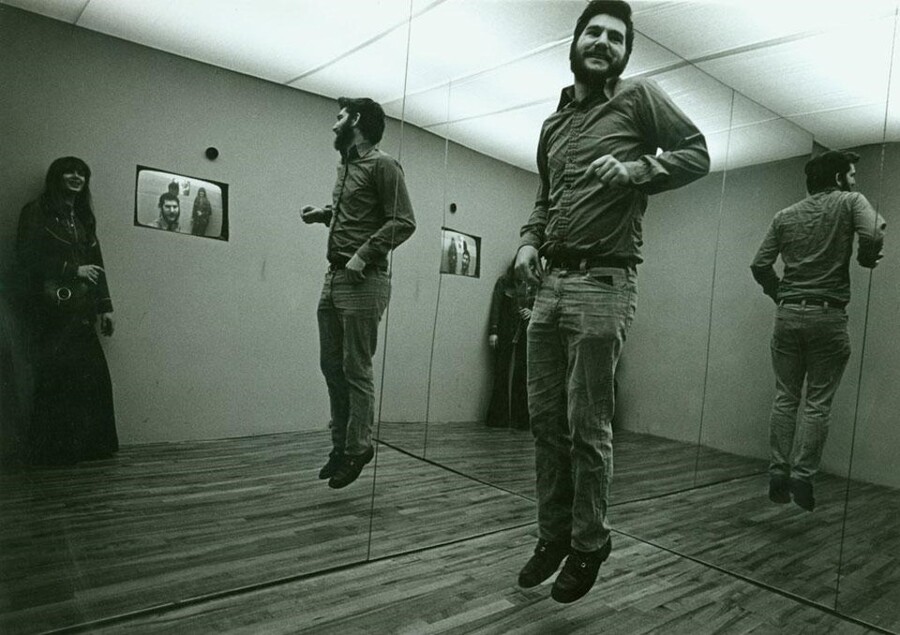

Дэн Грэм. «Настоящее продолженное прошлое (ые)». 1974. Видеоинсталляция с использованием временных задержек (задержка на 8 секунд).

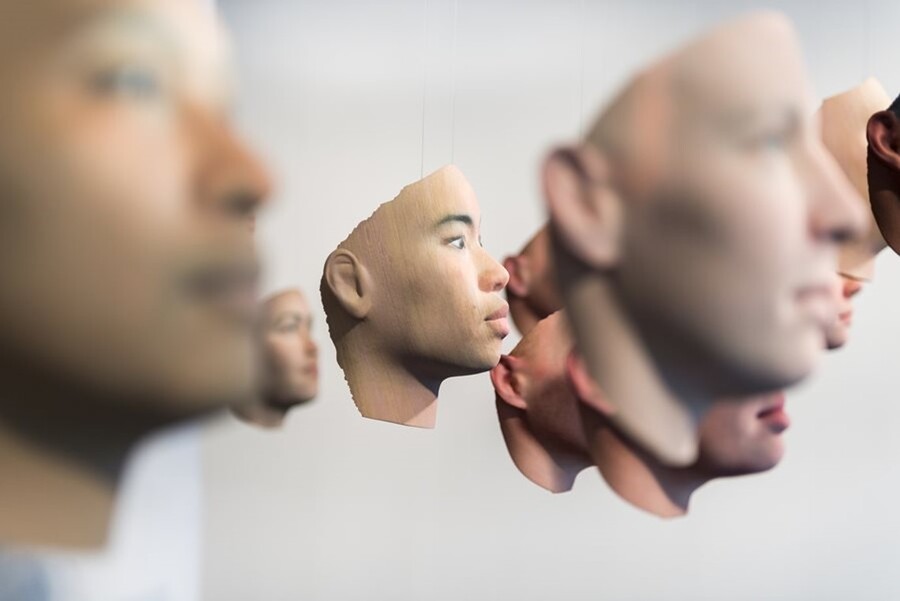

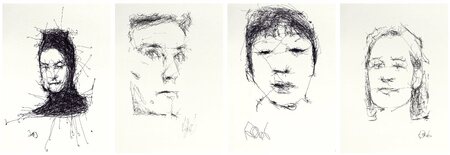

Хезер Дьюи-Хаборг. «Наверное Челси» (Probably Chelsea). 2012. Серия портретов, созданных на основе анализа ДНК (критическое исследование генетического детерминизма и приватности).

Вячеслав Колейчук (пионер советского кинетического искусства, работа со светом и движением). «Атом». 1967. Кинетическая скульптура.

Медиахудожники используют в своих проектах новейшие технологии, чтобы поставить актуальные вопросы.

Например:

Блокчейн и NFT (как в проектах художников Pak и Beeple) — это не просто способ продажи, а критика капитализма цифровой эпохи: что значит владеть уникальным артефактом в мире бесконечных копий? Как искусство существует в метавселенных?

Данные и слежка: инсталляция Ай Вэйвэя, Жака Херцога и Пьера де Мерона «Гензель и Гретель» использует камеры и дроны, отслеживающие движения зрителей, чтобы визуализировать, как мы оставляем «следы» в информационном пространстве.

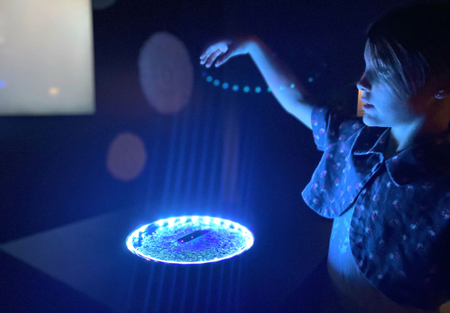

Работы: vtol: (Дмитрия Морозова, московского медиахудожника) переводят различные данные (процессы замерзания и таяния воды, узоры раковин, шумы в выставочном зале) в звуки и визуальные образы, в эстетический опыт, в искусство «по Канту», т. е. лишенное всякого утилитарного интереса, прощупывая границу между искусством и дизайном.

Современный художник может работать с чем угодно — от аналоговой пленки до 3D-сканеров и инструментов редактирования ДНК бактерий. Каждое новое изобретение способно расширить его творческую «палитру».

Медиаискусство — это не «искусство с гаджетами», а исследование возможностей и последствий технологий в пространстве современности. Оно — как зеркало эпохи, в котором отражаются наши надежды и страхи, связанные с технологиями. Художник исследует, как технологии меняют человека, общества и природу: комментирует настоящее и фантазирует на тему будущего.

История искусства как история медиа

Медиаискусство не сводится к цифровым технологиям — это широкая практика, включающая использование художником самых различных выразительных средств: от оптических устройств и инженерных механизмов до технологий виртуальной и дополненной реальности, биотехнологий, робототехники.

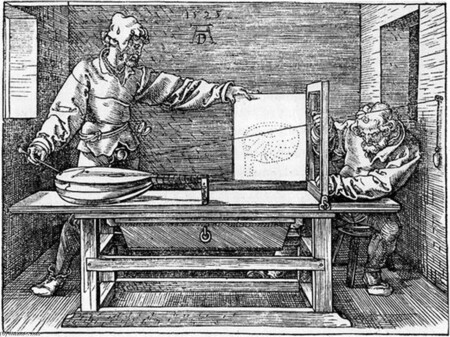

Живопись, графика, скульптура — это тоже медиа (понимаемые как средства передачи информации). Привычный нам сегодня вариант станковой живописи — картина, написанная масляными красками на холсте, — появляется в Европе только в XV веке. Именно тогда картина становится местом синтеза искусства и науки. Чтобы создать реалистичное, детализированное изображение, художники изучали анатомию, законы оптики, принципы линейной и световоздушной перспективы, использовали различные приспособления (например, сетку Альберти, камеру-обскуру). Появление техники масляной живописи позволило художникам работать с прозрачностью, светотенью, расширить диапазон цветов и фактур. Это был технологический и культурный прорыв, сравнимый с появлением цифровых инструментов в XX веке.

1. А. Дюрер. «Построение перспективы лютни». 1525. Гравюра. 2. Неизвестный художник. «Благовещение. По мотивам Рафаэля». 1860-е. Рисунок.

Сегодня живопись кажется нам «традиционным» медиумом, ведь за это время успело появиться множество других технологий. Например, в XIX веке фотография отбирает у живописи монополию на «подражание природе» (поскольку фотографический снимок всегда будет более точным, чем самый подробный рисунок, более дешевым и быстрым в производстве), что заставило художников искать новые пути развития живописи. Художники начинают изображать свои субъективные состояния, внутренний мир, экспериментируют с не-фигуративным (беспредметным, абстрактным) изображением — так появляются новые художественные направления: экспрессионизм, фовизм, абстрактная живопись и другие.

Абелардо Морелл. «Моя камера и я». 1991. Фотография, демонстрирующая принцип действия камеры-обскуры.

В конце XIX века возникает кинематограф, позже, уже в XX веке, телевидение — это тоже катализаторы творческой мысли. Художники, осваивая новые технологии, не просто создают произведения — они прокладывают пути для обновленного понимания реальности, которая постоянно меняется, трансформируется с каждым витком развития технологий. Медиаискусство — это постоянное переосмысление средств выражения, будь то краска, код или генетический материал, который художник использует в своей работе, рефлексируя (осмысляя) современность. Его сущность — диалог с актуальными культурными и технологическими процессами, осмысление трансформаций повседневности.

Так что же нового в новых медиа?

Когда речь заходит о медиаискусстве, как правило, имеются в виду сравнительно новые, не так давно появившиеся технологии. Однако парадокс состоит в том, что технологии в нашу динамичную эпоху стремительно устаревают, и на смену им приходят другие, «новые». Так, популярные когда-то пейджеры, так же как и факсимильную связь («связь по факсу»), сегодня практически вытеснили смартфоны и персональные компьютеры. Возникает такое понятие, как «археология медиа».

Факс, переданный в рамках факс-арт-проекта «Global-Art-Fusion». 1985. Авторы рисунков слева направо: Йозеф Бойс, Энди Уорхол, Кайи Хигасияма.

Маршалл Маклюэн в 1960 году использовал термин «новые медиа», но подразумевал под ними телевидение и радио, что сегодня считается «старыми медиа». В 1990–2000-е годы, с распространением интернета, термин переосмысливается и адаптируется для цифровой эпохи. Изначально термин «новые медиа» охватывал такие явления, как веб-сайты, интерактивные мультимедиа и компьютерные игры, но позже расширился до социальных сетей, мобильных приложений и виртуальной реальности. Ключевой вехой стало появление интернета как глобальной коммуникационной среды, которая позволила преодолеть ограничения аналоговых носителей (например, печатных изданий) и внедрить интерактивность как основу взаимодействия. Новые медиа требуют физического взаимодействия (нажатие клавиш, управление интерфейсами), а не только ментальной интерпретации. Пользователь изменяет структуру медиаобъектов (например, редактирование в Photoshop, комментарии в соцсетях, выбор сюжета и моды в видеоиграх, настройка интерфейсов).

Способность системы реагировать на действия пользователя в реальном времени — главный признак новых медиа.

В отличие от традиционных СМИ, где коммуникация однонаправленна (от производителя к потребителю), здесь пользователь становится соучастником процесса. Уже к началу 2000-х новые медиа стали ассоциироваться не только с технологиями, но и с демократизацией создания контента, где любой пользователь может выступать в роли производителя информации (контента), превращаясь из пассивного зрителя в активного участника, просьюмера (просьюмер — производитель+потребитель). Просьюмеризм — это стирание границ между создателем и потребителем контента. Еще одна характерная черта — мультимедийность. Это означает, что новые медиа не имеют собственной специфики. Цифровые объекты — это «бриколажи», собранные из фрагментов культурного наследия, но подчиненные логике программируемости. Например, интерфейсы Photoshop имитируют холст художника, но добавляют слои, фильтры и алгоритмы автоматизации.

Происходит интеграция текста, аудио, видео, графики и анимации в единый цифровой формат.

Кино и сериалы становятся интерактивными (возможность выбора зрителем сюжетной ветки в «Black Mirror: Bandersnatch»), книги превращаются в гипертекстовые базы данных (веб-энциклопедии), к экспериментальному комиксу можно «прикрутить» анимацию и звуковые эффекты, постоянно возникают новые жанры и гибридные форматы (фильмы в вертикальном формате для смартфонов). Лев Манович, теоретик цифровых медиа и основатель направления «культурной аналитики», в своей книге «Язык новых медиа» (2001) отмечает, что новые медиа превращаются в «метамедийные объекты», которые пользователь может бесконечно модифицировать.

Отношение общества к новым медиа менялось — от восторженного принятия до критического переосмысления.

Новые медиа сегодня — это не просто «инструменты», а «вторая природа», среда существования, которая становится в рамках медиаискусства предметом художественного рассмотрения и исследования. Медиаискусство не просто «осмысляет» вторую природу — оно превращает ее в поле диалога, где технологии перестают быть черным ящиком, а становятся предметом коллективной рефлексии. Технологии не нейтральны — они несут возможности и угрозы, которые медиаискусство делает видимыми. Оно исследует, как технологии становятся продолжением тела и разума и меняют нашу жизнь на фундаментальном уровне.

Искусство новых медиа, или как технологии превращаются в «кисть и холст» XXI века, а медиаискусство — в лабораторию по осмыслению техносовременности.

«Искусством новых медиа» в узком смысле называется всё, что связано с компьютерными технологиями (программное обеспечение, интернет-сайты, видеоигры и т. д.).

В более широком смысле, к нему относят работы, задействующие «новые» технологии, возникшие в научной, промышленной или военной сферах. Современные технологии — не только цифровые — быстро развиваются, и прорывы происходят в самых разных областях: от генной инженерии до ИИ, — вызывая внимание со стороны художников и порождая к жизни новые арт-проекты. Научные открытия служат основой для художественных экспериментов, а технологии становятся как инструментом, так и предметом исследования. Расцвет искусства новых медиа связан с цифровой революцией XXI века. Сегодня это направление продолжает бросать вызов традиционным представлениям об искусстве, вовлекая зрителя в диалог с технологиями.

Таким образом, традиционное искусство опирается на классические, «проверенные веками» медиумы, среди которых:

• живопись (краска на холсте), • скульптура (мрамор, глина), • музыка (музыкальные звуки и шумы).

Эти материалы и техники исторически закрепились как инструменты художественной выразительности.

Медиаискусство делает медиумом саму технологию, например:

• видеозапись, • цифровые алгоритмы, • нейросети, • биоинженерные методы и т. д.

Технология здесь — не просто инструмент, а средство создания и передачи художественного высказывания.

Эдвард Мейбридж. «Лошадь в движении». 1878 (революция в восприятии движения: серия из 24 кадров, сделанных с помощью 12 камер, запечатлевших то, что не видит человеческий глаз)

Сол Левитт. «Вариации неполных открытых кубов». 1974. (Игра с восприятием: как отсутствующие грани куба заставляют мозг «достраивать» форму)

Здесь важно не просто использование гаджетов или алгоритмов, а их концептуальное осмысление как художественных сред. Технологические инновации — от видеокамеры до нейросетей — порождают новые направления медиаискусства. Так, видеоарт возник с появлением портативных камер во второй половине 1960-х, нет-арт становится «ответом» на развитие и повсеместное распространение всемирной сети интернет, а CRISPR-редактирование генов вдохновляет некоторые направления современного биоарта.

Искусство новых медиа — это динамичный диалог между технологиями, наукой и культурой. Само понятие подчеркивает принципиальное отличие от традиционного («старого») искусства, акцентируя внимание на рефлексии о стремительно меняющихся способах медийного выражения. Этот процесс бесконечен: технологии эволюционируют, а вместе с ними — и художественные практики.

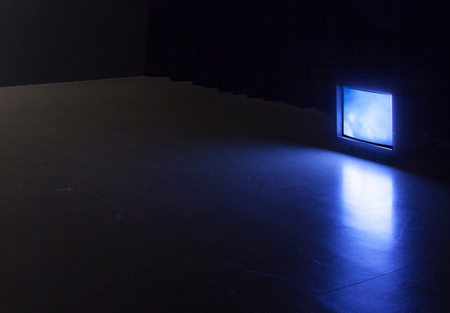

Билл Виола. «Chott el-Djerid (Портрет в свете и жаре)». 1979. Гипнотическое видео, которое играет с восприятием зрителя, как пустыня с путником, превращая пейзаж в мираж

К направлениям искусства новых медиа сегодня относят:

• виртуальное искусство, • программное искусство (software art), • интернет-арт, • генеративное искусство, • игровое искусство (game art), • глитч-арт, • видеоарт, • саунд-арт, • сайнс-арт (область art & science), • компьютерную анимацию, • интерактивные инсталляции и т. д.

Границы направлений остаются подвижными, как и само понимание искусства новых медиа, что обусловлено постоянной эволюцией технологий и связанных с ними дискурсов. Искусство новых медиа — это живой, многомерный феномен, который невозможно заключить в жесткие рамки определений. Его суть — в постоянном движении, порождении новых форм и переосмыслении роли технологий в культуре.

Главная задача медиаискусства — не техническое применение гаджетов, а рефлексия об их роли в культуре и обществе.

Например:

• Как нейросети меняют представление об авторстве? • Какие этические вопросы поднимает редактирование генов в биоарте? • Как VR влияет на восприятие реальности?

Технологии становятся языком, посредством которого художники говорят о современности.

Ризома как метафора «танца с технологиями»

Тереза Шуберт. «Walk & Talk» (в рамках проекта Mind the Fungi). 2018. Лес Тегель, Берлин. Фото: Art Laboratory Berlin. Групповой перформанс-экспедиция. Участники собирали образцы с художницей и ученым

Невозможно создать единую историю медиаискусства, так как оно состоит из множества направлений (видеоарт, саунд-арт, сайнс-арт, генеративное искусство и т. д.). Медиаискусство существует на стыке дисциплин, технологий и культур, отражая противоречия цифровой эпохи. Его природа — в постоянной трансформации: сегодня это нейросети, завтра — редактирование генома или квантовые алгоритмы.

Неоднородность медиаискусства — не недостаток, а его суть. Оно отражает мозаичность современного мира, где технологии, наука и культура находятся в постоянном движении. Эта область становится «полигоном» для художественных экспериментов, ее сложность — вызов для зрителя, куратора и самого художника, вынужденных постоянно переосмыслять границы искусства.

Его природа напоминает ризому — философский концепт, описывающий нелинейную, децентрализованную структуру, лишенную иерархии и центра.

Ризома (корневище) в философии Жиля Делёза и Феликса Гваттари — это метафора, которая помогает описать мир не как строгую иерархию с центром и правилами, а как сеть свободных связей, где всё может соединяться со всем. Представим, что мир — это не дерево с корнями, стволом и ветвями (где всё подчиняется одному «главному» стволу), а грибница под землей. Грибница растет в любых направлениях, путается, соединяется с другими растениями, и у нее нет центра. Ризома не имеет окончательной формы. Как мемы в соцсетях: они мутируют, смешиваются, исчезают и появляются вновь. Это постоянное изменение. Художник может вдохновляться наукой, музыкой и политикой одновременно, создавая что-то новое, — это ризоматический процесс.

Тереза Шуберт. «Sound for Fungi. Homage to Indeterminacy». 2021. Биоакустический проект

Как ризома (грибница-корневище) медиаискусство ветвится, соединяя несвязанные на первый взгляд направления, от цифровых инсталляций до биоарта, создавая сложный ландшафт современной культуры. Ризома нестабильна и растет в разных направлениях — медиаискусство меняется с каждым технологическим скачком. Технологии выступают как катализатор: разные инструменты (нейросети, 3D-сканирование, CRISPR) создают автономные «узлы» в сети медиаискусства, каждый из которых развивается самостоятельно.

Когда новые медиа становятся «старыми»

Понятия «медиаискусство» и «искусство новых медиа» тождественны, равнозначны — если, конечно, заранее не оговаривается, что в понятие «медиаискусства» будут включены и «старые медиа». Кроме этого, среди авторов нет консенсуса, включать ли в понятие «новых медиа», например, фотографию. Сегодня ее скорее считают «традиционным медиумом» — на фоне цифровых технологий.

Таким образом, разграничение «старых» и «новых» медиа условно и зависит от контекста; синонимичность понятий «медиаискусство» и «искусство новых медиа» верна в большинстве случаев, но не универсальна.

Также в русскоязычной литературе можно встретить понятие «технологическое искусство», а в англоязычной — «technical-based art», что можно перевести как «искусство, основанное на технологиях», т. е. имеющее технологию в качестве своего материала, инструмента, темы. В этом сильная сторона медиаискусства, поскольку именно связь с прогрессом, с индустриально-техническими новациями, с тем, что меняет нашу жизнь на фундаментальном уровне, делает его уникальным явлением, отражающим дух времени.

Айвен Сазерленд и Боб Спроул. «The Sword of Damocles». 1968. Первый шлем виртуальной/дополненной реальности

Но в этом — и его слабость. Работы устаревают. Flash-анимация 2000-х сегодня кажется архаичной (в декабре 2020 года Adobe прекратил поддержку Flash-player), а VR-шлемы начала 2010-х годов — примитивными (не говоря уже о более ранних устройствах). Каждое десятилетие предлагает новые инструменты, с которыми художники могут взаимодействовать. Сегодня это, например, метавселенные и квантовые алгоритмы. При этом многие новые медиа развиваются на основе принципов, заложенных в классическом искусстве:

• так, цифровые художники продолжают использовать правило золотого сечения и цветовых контрастов, • 3D-печать и CGI-моделирование наследуют подходы классической скульптуры, • видеохудожники пользуются наработками киноязыка.

Также художники могут соединять аналоговое и цифровое, например, картину и элементы дополненной реальности, как это делает художник Алексей Андреев.

Видеохудожник Дмитрий Булныгин использует мэппинг, накладывая на объекты физического мира видеопроекции («Аквариум», 2015). Кроме этого, художник намеренно может использовать «устаревшие» технологии, чтобы говорить о скорости прогресса. Например, Юсеф Мери (Yucef Merhi) использует в своих проектах игровые консоли 1970-х годов (в частности, консоль Atari 2600), телевизоры и слайд-проекторы 1980-х годов и т. д.

Медиаискусство часто создается с использованием специфического оборудования и программного обеспечения. Актуальными являются проблемы хранения, сохранения и экспонирования произведений медиаискусства. Медиаискусство, в силу своей технологической природы и зависимости от быстро устаревающих инструментов, сталкивается с уникальными вызовами.

Эти проблемы требуют переосмысления традиционных музейных практик и разработки новых стратегий.

Проблема: устаревание технологий Решения: • Эмуляция — воссоздание исходной среды на современных системах (пример: проект Rhizome) • Миграция — перенос данных в новые форматы (например, конвертация аналогового видео в цифровое 4K с сохранением зерна и артефактов)

Проблема: физическая деградация Даже цифровые работы зависят от материальных носителей, которые изнашиваются. Хрупкие компоненты — такие как жесткие диски, магнитные ленты, CD/DVD — подвержены коррозии и повреждениям. Работы с живыми организмами (например, в рамках биоарта) требуют постоянного ухода (температура, питание). Решения: • Регулярное обновление оборудования • Создание «цифровых двойников» для резервного копирования

Проблема: как документировать опыт, а не объект? Многие работы теряют смысл без участия зрителя (интерактивность) или оригинальных условий показа. Решения: • Фиксация процесса через мультимедийную документацию (видео, 3D-скан среды) • Сохранение исходного кода и алгоритмов для будущих репликаций

Существует также ряд юридических и этических сложностей, например, использование проприетарного ПО (старых версий Photoshop, программ от компании Corel и т. п.) может запрещать модификацию работ; замена деталей (например, ЭЛТ-мониторов на LED) может искажать авторский замысел.

Куратор сталкивается с различными трудностями: показывать работу на оригинальном оборудовании (рискуя его износом) или адаптировать под современные технологии (рискуя исказить идею)? Заключать ли договоры с художниками о будущих изменениях их работ? Предлагать ли им использовать open-source-инструменты для новых проектов? И самый главный философский вопрос: что сохранять?

Так, генеративное искусство (например, NFT «Autoglyphs») может меняться с каждым показом.

В ряде случаев необходимо признание невозможности сохранения работы в изначальной форме — акцент должен быть на идее, а не материальном носителе (реализация замысла в рамках конкретной выставки становится частью кураторского высказывания). Также следует сосредоточиться на архивации через описание, фотографии, видео и устные истории.

Сохранение медиаискусства — это не техническая задача, а философский вызов. Оно требует баланса между верностью оригиналу и адаптацией к меняющемуся миру. Цифровая эпоха учит нас, что сохранение — это не мумификация, а постоянный диалог с ускользающим настоящим.

Роль институций и сообществ

• Музеи: Создают специализированные отделы по сохранению медиаискусства. • Онлайн-архивы: Платформы вроде Rhizome’s ArtBase сохраняют цифровое искусство через открытые стандарты. • Коллаборации: Художники, программисты и кураторы совместно разрабатывают стратегии долгосрочного хранения.

Список проектов и организаций, которые занимаются проблемами хранения, сохранения и экспонирования медиаискусства как в России, так и за рубежом.

Международные организации и проекты

Rhizome — это некоммерческая организация, специализирующаяся на сохранении цифрового искусства. Она управляет архивом ArtBase, который содержит более 3000 работ, созданных с использованием цифровых технологий. Это включает веб-сайты, интерактивные инсталляции, видеоарт, софт-арт (software art) и т. п. Rhizome использует современные методы, такие как эмуляция, миграция данных и клоны сайтов, чтобы сохранить оригинальный контекст произведений даже после устаревания их первоначальных носителей или платформ. С 2011 года Rhizome является частью New Museum в Нью-Йорке, что позволяет ей использовать ресурсы музея для реализации своих проектов. Это сотрудничество способствует интеграции цифрового искусства в традиционные музейные практики.

Проект, направленный на разработку стратегий для сохранения медиаискусства. Организация сотрудничает с музеями и архивами по всему миру.

Музей TATE активно работает над сохранением цифрового искусства, включая такие стратегии как эмуляция и миграция данных.

Платформа Google Arts & Culture предоставляет доступ к тысячам произведений искусства, включая цифровые работы, и предлагает инструменты для их сохранения.

Музей ZKM (Германия) сохраняет не только арт-объекты, но и контекст: чертежи, интервью с авторами, инструкции.

Российские организации и проекты

Мультимедиа Арт Музей, Москва (MAMM)

МАММ — один из крупнейших музеев медиаискусства в России. Музей занимается не только экспонированием, но и сохранением цифровых коллекций.

«МедиаАртЛаб» — некоммерческая исследовательская платформа, основанная в 2000 году художником Алексеем Исаевым и искусствоведом Ольгой Шишко. «МедиаАртЛаб» первой в России начала изучать, выставлять и пропагандировать медиаискусство во всех его формах: видео- и саунд-арт, сетевое и интерактивное искусство, полиэкранный кинематограф и видеоигры. В 2016 году команда «МедиаАртЛаб» стала частью Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, где был открыт отдел кино- и медиаискусства, положивший начало направлению «Пушкинский XXI».

Центр цифрового искусства «Артплей»

Центр «Артплей» часто проводит мероприятия, связанные с цифровым искусством, и участвует в обсуждении вопросов его сохранения.

Архив музея современного искусства «Гараж»

База данных Архива музея «Гараж» вошла в объединенную базу данных о современном европейском искусстве EAN

Школа дизайна НИУ ВШЭ проводит исследования и образовательные программы, связанные с медиаискусством.

Итог: не замена, а эволюция

Старые и новые медиа не конкурируют — они формируют единый ландшафт искусства. Традиционные техники остаются фундаментом, а технологии дают инструменты для новых высказываний. Как писал Маршалл Маклюэн, новые медиа не отменяют старые, но переопределяют их.

Рассмотрим ключевые понятия и направления медиаискусства:

Цифровое искусство

Цифровое искусство представляет собой направление медиаискусства, где при создании работ основную роль играют цифровые технологии. Главное преимущество такого искусства — возможность легко редактировать проекты, делиться ими и адаптировать для разных платформ. Лев Манович в книге «Язык новых медиа» подчеркивает, что цифровая эстетика имеет «постмедиальную» природу (отсутствует «привязка» к конкретному носителю). В отличие от традиционных искусств, связанных с конкретными материалами (например, красками или мрамором), в цифровом мире все элементы — изображения, звуки, тексты и математические символы — преобразуются в строки программного кода и могут свободно трансформироваться друг в друга, они открыты для дальнейших изменений (например, мелодию можно представить визуально, статичное изображение анимировать, «наложить» на него звук и текст).

Pak (ранее Murat Pak). «Cloud Monument Dark». 2020. NFT-произведение (продано за 3,5 ETH).

1. Джеффри Шоу (Jeffrey Shaw). «The Legible City» («Читаемый город»). 1989. Интерактивная 3D-видеоинсталляция. 2. Сяо Фей (Cao Fei). «RMB City». 2007. Виртуальный арт-проект в Second Life

Медиаискусство является более широким понятием, чем цифровое искусство (иными словами, не всё медиаискусство является цифровым). Хотя оно включает цифровое направление, медиахудожники часто используют и традиционные аналоговые инструменты в своей работе, а также создают гибридные проекты.

Экранные искусства

1. Дзига Вертов. «Человек с киноаппаратом». 1929. Кадр из фильма. 2. Андрей Тарковский. «Ностальгия». 1983. Кадр из фильма.

Алехандро Гонсалес Иньярриту. «Плоть и песок» (Carne y Arena). 2017. VR-инсталляция о миграционном кризисе

Под экранными искусствами понимаются виды искусства, которые используют экран (в широком смысле) и движущееся изображение как основной носитель информации и средство коммуникации между автором и зрителем. Сюда относятся все формы, где визуальное/аудиовизуальное содержание передается через дисплеи, проекторы, смартфоны, планшеты и другие устройства отображения.

Основная особенность экранных искусств заключается в их способности создавать динамичные, многослойные и (в некоторых случаях) интерактивные повествования.

В отличие от статических форм искусства (например, живописи или скульптуры), экранные искусства позволяют работать со временем, движением, звуком и даже пространством (в форматах видеоскульптуры и видеоинсталляции), предоставляя зрителю уникальный опыт взаимодействия с произведением искусства.

Истоки экранных искусств можно возвести к появлению анимации и кинематографа в конце XIX века. Появление массового телевидения в середине XX века значительно расширило возможности для распространения аудиовизуальных нарративов. Однако настоящий расцвет экранных искусств начался с развитием цифровых технологий во второй половине XX века, когда техническая возможность создавать движущиеся изображения появилась у миллионов людей. Современные технологии, такие как VR и AR, открывают новые горизонты для экранных искусств, предлагая зрителям полное погружение в виртуальные миры или добавляя цифровые элементы к реальному пространству. Одной из наиболее интересных сфер экранного искусства является видеоарт.

Видеоарт

В середине 1960-х годов формируется видеоарт — направление, в котором художники впервые стали применять видеокамеры и мониторы как инструменты самовыражения. Предыстория видеоарта уходит корнями в 1920-е годы, когда авангардные кинематографисты, такие как Дзига Вертов, Сергей Эйзенштейн, Фернан Леже, Луис Бунюэль и др. — экспериментировали с ракурсами и монтажными решениями. Однако настоящий прорыв произошел в 1960-х, когда художники получили доступ к портативным видеокамерам (например, Sony Portapak и Norelco). Такие мастера, «отцы» видеоарта, как Нам Джун Пайк и Вольф Фостель, начинают исследовать границы между искусством, технологиями и обществом. Их практики во многом стали реакцией на пассивное потребление массового ТВ-контента: вместо этого художники предлагали зрителям критический взгляд и диалог с медиареальностью.

1. Дэвид Холл. «TV Interruption». 1971. 2. Нам Джун Пайк. «ТВ-Будда». 1974. Видеоинсталляция.

1. Нам Джун Пайк. «TV Garden». 1974/2000. Видеоинсталляция. 2. Кристиан Марклей. «Часы». 2010. Кадр из видео.

Так, Пайк не просто «ломал телевизоры» — он превращал их в скульптуры и инсталляции, использовал для создания сложных философских нарративов и ироничных комментариев о массовой культуре, глобализации и искажении реальности средствами масс-медиа. В работе «TV Buddha» (1974) статуя Будды «созерцает» себя на экране: даже духовные практики могут быть медиатизированы и коммерциализированы. Пайк, будучи выходцем из Кореи и являясь носителем дзен-буддийской культурной традиции, видел в телевизорах инструмент для размышлений о сансаре (цикличности) и майе (иллюзорности бытия).

В своих работах Нам Джун Пайк и его коллеги по цеху обращают внимание на: • манипулятивность телевизионных форматов (реклама, новости, ток-шоу); • поверхностность «контента», который зритель потребляет бездумно; • иллюзию реальности, создаваемую экранами (зритель имеет дело с конструктом, формируемым СМИ).

5. Йоко Оно. «Небесное ТВ». 1966. 6. Тони Урслер. «Черный ящик». 2021. Вид инсталляции в музее изящных искусств Гаосюна

Телевидению и другим СМИ посвящено множество произведений видеоарта 1960–1970-х годов, в частности «Zen for TV» (1963) и «Magnet TV» (1965) Нам Джун Пайка, «Телевизионные перерывы: 7 телевизионных фрагментов» (1971) Дэвида Холла, «Реклама Криса Бердена» (1976) и его же «Полное раскрытие финансовой информации» (1976), «Телевидение доставляет людей» (Television delivers people, 1973) Ричарда Серры и т. п.

Эти произведения наполнены иронией, позволяющей создать безопасную дистанцию, чтобы увидеть вещи в новом свете:

В «Zen for TV» художник выводит телевизор из строя, оставляя на экране вертикальную белую линию. Это превращает устройство в медитативный объект, лишая его функции вещания.

В «Magnet TV» магнит искажает электронный сигнал, создавая абстрактные узоры. Пайк показывает: то, что мы видим на экране, — не объективная реальность, а результат технических манипуляций.

Зачем?

Зритель начинает видеть телеприемник в неожиданном контексте, он получает возможность дистанцироваться от привычных форм «потребления» и заметить манипуляции телевизионщиков. Видеоарт 1960–1970-х заложил основы критики масс-медиа, актуальной и сегодня. Манипуляции соцсетей, deepfake, алгоритмы рекомендаций — продолжение телевизионных механизмов контроля массового сознания. Это «поле битвы» уже для новых поколений видеохудожников, которые развивают наследие Пайка и Бердена (Хито Штейерль, Пипилотти Рист, группа AES+F).

Однако проблематика уже раннего видеоарта выходит далеко за пределы рефлексии относительно магии «голубого экрана».

Так, в инсталляции «TV Garden» (1977) Пайк объединяет живые растения и телевизоры и исследует, как технологии вторгаются в «природу». Растения символизируют органическую жизнь, а телевизоры — искусственные источники информации и развлечений. Через этот контраст Пайк подчеркивает, что присутствие технологий становится неотъемлемой частью современного мира.

Несмотря на то, что видеохудожник говорит на языке экранных образов и произведения видеоарта могут быть похожи на кинокартины или анимационные фильмы, задачи у этих форм экранного творчества разные

Видеоарт — это не развлечение, а диалог, не повествование, а эксперимент.

Видеоарт не создается для массового зрителя, который ищет приятных ощущений во время просмотра фильма: с захватывающими сюжетами, запоминающимися героями, «сочным» визуальным стилем. Задача видеоарта — вступить в интеллектуальный диалог с достаточно узкой аудиторией, знакомой с контекстом современного искусства (например, посетителями художественной галереи или музея). В отличие от кинорежиссеров, видеохудожники не фокусируются на линейном повествовании. Они используют приемы кинематографа (монтаж, ракурсы, свет), но не следуют им слепо, а скорее стремятся критически их осмыслить, пригласить зрителя к совместной рефлексии относительно «механизмов производства» экранного образа.

Через приемы иронии, гротеска, через деконструкцию экранных образов видеоарт призывает зрителя анализировать, а не пассивно поглощать информацию.

Например, работа может пародировать рекламные клипы, обнажая их искусственность, или использовать бесконечный поток изображений как метафору информационной перегрузки.

«Продираться» через некоторые произведения видеоарта бывает так же тяжело, как читать философские трактаты, например, «Бытие и время» (наиболее важная работа немецкого философа Мартина Хайдеггера, в которой он рассуждает о концепции бытия). У Хайдеггера не было задачи адресовать свой текст «широкому кругу читателей», который — и это мы можем утверждать с очень высокой долей вероятности — нашел бы его текст «скучным» и «непонятным». Эти определения часто звучат и в отношении видеоарта, который — временами — вообще стремится уйти от всякой развлекательности и эстетической привлекательности. Видеохудожник может создать нечто, что не может быть нами опознано и идентифицировано как «развлекательный контент», «красивая качественная картинка» и т. п.

Зритель, который ищет именно это, скорее всего, пройдет мимо.

Например, пройдет мимо видеоработ группы «Синие носы», которые, по собственному выражению Вячеслава Мизина и Александра Шабурова, делают «видео на коленке», в эстетике телеклоунады. Зритель, по всей вероятности, не станет и досматривать работу Кристиана Марклея «Часы» (2010), поскольку это зацикленный 24-часовой видеоарт «без сюжета» как такового. С «картинкой» в чисто техническом смысле слова в этом произведении все в порядке — но только потому, что это коллажная нарезка из других фильмов и телепередач. Марклей с помощью монтажных склеек объединил тысячи фрагментов из разных источников через тему времени, часов, циферблатов, часиков, будильников; короче говоря, работа Марклея состоит из кадров, где показывают часы или упоминается время, — это и критика киношаблонов, и размышление о восприятии времени (поскольку этот видеоарт синхронизирован с реальным временем). Видеоарт «Часы» и не предполагает того, чтобы его смотрели от начала до конца, однако неподготовленному зрителю будет не так просто совладать и с другими, сравнительно короткими работами:

Марта Рослер. «Марта Рослер читает Vogue». 1982

В видео «Марта Рослер читает Vogue» (1982) художница на протяжении 25 минут читает модный журнал, а в более ранней «Семиотике кухни» (1982) называет в алфавитном порядке предметы кухонной утвари (6,5 минут). Художница пародирует телевизионные кулинарные шоу, а заодно и стереотипы, навязываемые массовой культурой. Это был вызов институциям, которые маргинализировали женское искусство.

в 1960-х годах Брюс Науман любил снимать себя в своей студии. Эти видеоработы длятся час, и суть их состоит в том, что Науман: • ходит (в течение часа) • танцует (в течение часа) • бросает мяч (в течение часа) • ходит по студии, играя на скрипке (в течение часа) • прыгает в углу (в течение часа) • и т. д.

Это не развлечение, а испытание как для художника, так для зрителя. Науман растягивает время, заставлять зрителя наблюдать за монотонными действиями, что вызывает вопросы, например: что такое «продуктивность» художника? Где граница между искусством и бессмысленным действием?

Брюс Науман. «Хождение в преувеличенной манере по периметру квадрата». 1967

Науман использует видео не для создания зрелища (видео Наумана «с места событий, прямо из мастерской» это черно-белое изображение, однокадровая композиция, отсутствие спецэффектов), а для фиксации абсурда, рутины и актуализации метафизических вопросов. Науман использует видео для демистификации творческого процесса. Его студийные записи пародируют миф о «гении-художнике». Науман сосредотачивается на исследовании, уже в ранних своих видео он показывает: искусство — это не объект, а действие, жест, вопрос. Видеоарт существует в контексте дискурсов современного искусства, в 1960–1970-е годы это были идеи минимализма и концептуализма, а также институциональной критики.

Где «обитает» видеоарт?

Работа Марклея впервые демонстрировалась в лондонской галерее «Белый куб». Именно в музеях и галереях — а не в кинотеатрах и на экранах телеприемников — зритель, как правило, обнаруживает видеоарт (отметим, что и здесь могут быть исключения, например, цикл полнометражных фильмов «Кремастер» Мэтью Барни, создававшийся восемь лет — с 1994 по 2002 год), т. е. контекст показа отличается (если сравнить с «традиционными» экранными медиа). Видеоарт существует преимущественно в музейно-галерейном пространстве, где зритель свободно перемещается, выбирает ракурс, тратит на просмотр столько времени, сколько захочет. Нет цели «удержать внимание» — вместо развлечения предлагается рефлексия, видеоарт бросает вызов привычке «смотреть, не думая», которую формируют ТВ и соцсети.

Мэтью Барни. «Кремастер». 1994–2002. Цикл полнометражных фильмов

Экран в галерее можно подвесить к потолку, положить на пол, скрутить в рулон (как холст), сделать частью скульптуры, использовать несколько экранов (полиэкран). При этом необходимо помнить, что видеоарт — это не такое специальное «кино для галерей», а превращение экрана в арт-объект, который взаимодействует с пространством, технологиями и зрителем. Это вид искусства, который ставит под вопрос привычные визуальные коды, заставляет зрителя пересмотреть свое отношение к экранам и медиа, экспериментирует с форматами показа и техноновинками.

Роуз Троше. «We live here». 2020. VR-фильм. Гибридный проект на стыке фильма и видеоигры

Например, в контексте видеоарта технологии VR (виртуальная реальность) и AR (дополненная реальность) становятся инструментами для переосмысления взаимодействия между зрителем, пространством и художественным высказыванием. Они позволяют художникам выйти за рамки плоского экрана, создавая иммерсивные или гибридные миры, где стираются границы между физическим и цифровым.

Полная иммерсия: VR в видеоарте

VR-шлемы переносят зрителя в искусственно созданные миры, где он ощущает себя непосредственным свидетелем тех или иных событий, а в некоторых случаях может даже свободно перемещаться, влиять на сюжет или становиться его частью. Возможности зрителя в VR зависят от «генеалогии» конкретной работы. Есть два типа VR-произведений, которые используют одинаковые аппараты для вывода изображения и звука, но отличаются по производству экранного образа и воздействию на зрителя. В первом случае используются реальные декорации и актеры, снятые панорамной камерой с обзором 360°. Это продолжение традиций круговой кинопанорамы. Во втором случае создается полностью виртуальное пространство с 3D-моделями персонажей и объектов, часто с использованием игровых движков (например, Unity или Unreal Engine).

В первом случае (реальная съемка) интерактивность ограничена.

Зритель может менять угол обзора и «перемещаться» только по заранее заданной траектории камеры, как в классическом кино.

Примеры: Цай Минлян, «Заброшенный» (2017); Саймон Вуд, «Контейнер» (2021); Крис Милк, «Облака над Сидрой» (2015).

Во втором случае (цифровое 3D-моделирование) — высокая степень интерактивности.

Зритель может взаимодействовать с объектами и исследовать мир, как в видеоиграх (однако авторы могут искусственно ограничивать взаимодействие (например, задавать границы перемещения)). Примеры: Марина Абрамович, «Погружение» (2018); Кевин Мак, «Анандала» (2021); Хуан Синь-цзянь, «Самсара» (2021).

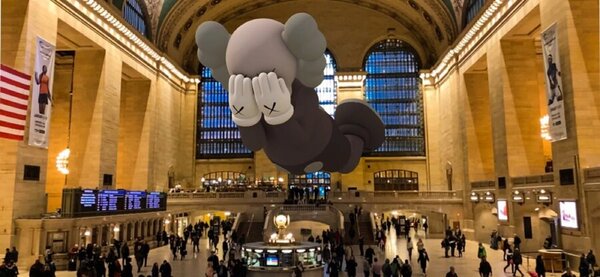

1. KAWS. «COMPANION». 2012. Надувная скульптура для парада Macy’s в День Благодарения. 2. KAWS. «COMPANION». 2020. AR-скульптура в рамках выставки Unreal City

Несмотря на общее оборудование (VR-шлемы, наушники), опыт зрителя кардинально различается из-за подхода к созданию контента:

1) Первый тип ближе к «пассивному» просмотру кино, но с расширенными возможностями обзора.

2) Второй тип предполагает активное взаимодействие, что делает его ближе к видеоиграм. Это разделение помогает анализировать, как разные методы производства влияют на творческие возможности и зрительский опыт в VR.

Слои информации: AR в видеоарте

Технологии AR позволяют накладывать цифровые слои (объекты, анимацию, тексты) на физическое пространство / отдельные объекты, создавая гибридную реальность (через экраны смартфонов, планшетов или специальных очков). Каждый цифровой объект, анимация или текст — это отдельный слой, который «привязывается» к реальным объектам или координатам. Например, картина в галерее может «оживать» при наведении камеры смартфона, показывая скрытый видеоряд. Камера устройства распознаёт маркеры (QR-коды, объекты, геолокацию) и активирует цифровой контент. Гироскопы, акселерометры, системы спутниковой навигации помогают синхронизировать виртуальные слои с движением зрителя.

Примеры: работа выходца из Ленинграда Алексея Сергиенко «QR-Art» (2011–2012) и проект бруклинского художника-концептуалиста Джей Роберта Фелда «Инвертированный Мондриан: Зритель не представлен» (2014).

Контекстуальность

Цифровые слои часто связаны с местом или объектом, на который они накладываются. Например, уличный граффити может превратиться в анимированный ролик об истории района. AR-контент может меняться в зависимости от времени суток, погоды или действий зрителя.

Нет-арт и постинтернет-искусство

Нет-арт (или интернет-искусство, сетевое искусство, net art) — это художественное направление, которое возникает в 1990-х годах и использует интернет как основную среду создания, существования и восприятия произведений. Всемирная сеть здесь не просто инструмент, но неотъемлемая часть самого искусства, определяющая его смысл и форму. Нет-арт — это искусство, сделанное для интернета, а не просто в интернете. Его суть заключается в эксплуатации уникальных возможностей цифровых сетей, их функций и ограничений. Если пользователь выложил фотографию написанной им картины на свою страницу в социальной сети, — это цифровая публикация, а не нет-арт, так как работа может существовать и вне интернета.

Примеры

Нет-арт: Сайт, который генерирует случайные тексты в реальном времени, используя данные из интернета. Проект, где содержание меняется, когда пользователь нажимает на ссылки, и каждый посетитель видит уникальную версию.

Искусство в интернете: Даже самая сложная цифровая картина, размещенная на сайте, остается произведением, которое можно сохранить или напечатать — ее смысл не зависит от сети.

Арти Виркант. «Image Objects». 2011–н.в.

Tursic & Mille. «Strange Days». 2021. Фото: Jack Hams Photography

Марк Напьер. «Shredder». 1998. Интерактивное веб-произведение (Potatoland.org)

Нет-арт — философская попытка осознать роль интернета в жизни человека и общества. Истоки нет-арта уходят в 1990-е годы, когда интернет только начинал развиваться (эпоха «Web 1.0»). В этот период художники экспериментировали со статичными веб-страницами, гиперссылками и сетевыми протоколами, создавая работы, которые могли существовать только в цифровом пространстве. Одним из ключевых моментов стал манифест net.art (1999), написанный Алексеем Шульгиным и Натали Букчин, в котором они провозгласили нет-арт «последним модернизмом», подчеркивая его революционность: интернет позволил художникам обойти институции (галереи, музеи), напрямую обращаясь к глобальной аудитории.

Нет-арт создавался как демократичное искусство вне рынка, существовал в интернете как свободное, динамичное явление, которое нельзя «положить в карман» или выставить на аукционе.

Например, проект Ольги Лялиной «Мой парень вернулся с войны» (1996), проект Дугласа Дэвиса «Первое в мире совместное предложение» (The World’s First Collaborative Sentence, 1994–2012).

Работы группы Jodi, в которых использовались ошибки кода и хаотичные интерфейсы, не имели поначалу материального воплощения, существуя как художественные высказывания в интернете. Однако сегодня эти работы всё чаще появляются в музеях и галереях, превращаясь в артефакты цифровой «археологии». Кураторы и художники адаптируют интернет-проекты к физическому пространству: от распечаток кода на стене галереи до сенсорных экранов.

Несмотря на антирыночный пафос, сегодня идея «свободного интернета» столкнулась с коммерциализацией платформ и цензурой. Интернет, задуманный как пространство без границ, всё больше коммодифицируется. Изначально нет-арт отвергал рынок, но сегодня он встраивается в его институты. Художники токенизируют работы, например Beeple (Марк Винкельман) продал свою работу «Everydays: The First 5000 Days» (коллаж из 5000 цифровых картин, созданных за 13 лет) в марте 2021 года на аукционе Christie’s за $69,3 млн.

В 2000-х годах начинается миграция нет-арта из онлайн-формата в офлайн, проходят выставки вроде «The Art Formerly Known as New Media» и «Postmedia Condition» (2005).

Это стало симптомом смены парадигмы: вместо фокуса на интернете как медиуме (как в нет-арте) — внимание художников переключилось на культурные последствия цифровизации. Мы живем в эпоху, где цифровое и материальное взаимопроникают, создавая гибридную реальность. Мы больше не используем технологии — а существуем через них. Соцсети и поисковики формируют наше восприятие мира, «умный» холодильник может заказать продукты, мы больше не переключаемся между «быть в сети» и «быть офлайн». Музеи ведут Telegram-каналы, художники — блоги, художественные проекты могут одновременно существовать как сайт, инсталляция, серия коротких видео. Постинтернет-искусство уже не делит мир на «цифровое» и «материальное», а исследует их взаимопроникновение. Например, объекты, выставленные художником в галерее, могут напоминать необработанные данные, техногенные формы или смешивать природные и цифровые элементы.

Так, проект «Image Objects» (с 2011) Арти Вирканта исследует границы между физическими объектами и цифровыми изображениями в современном мире, подчеркивая, что искусство в эпоху цифровой гибридности уже невозможно разделить на «оригинал» и «копию».

Виркант настаивает, что изображение объекта в сети — не вторично, а равноценно. Когда пользователи репостят и кадрируют изображения работ, превращают их в мем или стикер, они меняют их смысл. Виркант принимает это как часть современного культурного процесса. Материальная версия арт-работы теперь — лишь «сохраненный кадр» из бесконечного потока правок. Большинство людей видят искусство Вирканта и других художников через экраны, а не вживую. Это отражает реальность, где мы познаем мир через социальные сети, Pinterest и Google Arts. Произведение искусства больше не является чем-то завершенным — оно существует в постоянном диалоге со своими версиями.

Пост-интернет можно считать условием существования современного искусства, как культурный и технологический контекст. Интернет перестал быть «местом», куда мы «заходим», — он стал инфраструктурой реальности.

Даже если художник не использует цифровые инструменты, его работа существует в мире, где зрители видят искусство через экраны (Instagram, онлайн-выставки), алгоритмы могут повлиять на популярность работ, а мемы — формировать тренды. Даже картину, написанную маслом, фотографируют, обсуждают в социальных сетях и могут «превратить» в NFT. Художник часто работает с уже существующим контентом (мемами, скриншотами, 3D-моделями), а не создает что-то «с нуля», а искусство потребляется в том числе через лайки, репосты, комментарии. Постинтернет-искусство сегодня, в 2020-х годах — это не столько отдельное направление, сколько рефлексия о том, как цифровая среда меняет всё искусство, включая аналоговое. Даже традиционная живопись теперь существует в контексте, где оригинал конкурирует с миллионами копий, а ценность определяется виральностью (интересом пользователей).

Пост-интернет — это новая система координат для искусства, как когда-то были индустриализация или глобализация, это условие игры. Даже если произведение не касается этих тем напрямую, оно создается и воспринимается в мире, где «цифровое» — часть повседневного опыта.

Сайнс-арт

Сайнс-арт (science-art, область art & science, научное искусство) — это направление современного искусства, в котором художники используют научные знания и методы исследования, а также инженерные разработки для создания произведений. Это синтез двух, казалось бы, противоположных сфер: наука ассоциируется с измеримым и точным, а искусство — с интуитивным и субъективным. Сайнс-арт же сочетает оба подхода: здесь стирается грань между лабораторией и мастерской, а данные, формулы, биологические материалы или физические процессы превращаются в материал для художественных высказываний.

Сайнс-арт — это не научная иллюстрация.

Сайнс-арт не просто иллюстрирует науку — он обращается к проблемам, вызванным развитием технологий, помогает осмыслять последствия научных прорывов, ставить этические вопросы, анализировать реалии и размышлять о вероятном будущем.

Агнес Майер-Брандис. «One Tree ID − Как стать для дерева другим деревом?». 2019. Биохимическая инсталляция. В коллаборации с Биргит Пьехуллой и Утой Эффмерт

2. Патрик Трессет. «Human Study #1». 2011. Часть роботизированной инсталляции (портреты, написанные роботами-художниками). 3. Кристина Марицци. «Микробиологическая карта Нью-Йорка». 2015. Инсталляция

Обычная научная иллюстрация (например, схемы клеток или графики экспериментов) служит для объяснения фактов. Сайнс-арт же преобразует научные факты в метафоры. Например:

• Проекты, связанные с киборгизацией или биохакингом (импланты, взаимодействующие с организмом), ставят вопрос: «Где заканчивается человек и начинается машина?» Зритель, взаимодействуя с такими работами, не просто потребляет информацию, а проживает ее: наука становится более доступной и эмоционально заряженной, а искусство обретает новые средства выражения и глубину содержания.

• Проекты с редактированием генома (например, «живые» арт-объекты из модифицированных животных или растений) поднимают вопросы: «Допустимо ли менять ДНК живых существ? Какие риски это несет?» Так, работа Эдуардо Каца «GFP Bunny» (светящийся в темноте флуоресцентный кролик) — это не просто демонстрация достижений генной инженерии, она становится поводом для обсуждения того, где находятся границы вмешательства в живые организмы.

Сайнс-арт превращает лабораторные открытия в повод для публичного диалога.

Он не дает готовых ответов, но очеловечивает науку, связывая её с моралью, страхами и надеждами общества. Зритель может прожить тревогу в контексте эстетического пространства, обсудить спорные моменты (ведь это «всего лишь искусство»), представить будущее, где технологии — не угроза, а инструмент, который можно направить в гуманистическое русло.

Кроме этого сайнс-арт:

• разрушает миф о нейтральности технологий, показывая, что даже самые «объективные» открытия несут этические дилеммы.

• показывает, что будущее создается на границах дисциплин. В научной среде исследователи часто связаны жесткими правилами: необходимость доказательств, воспроизводимость экспериментов, этические комитеты, публикации в рецензируемых журналах. Но когда ученый выходит в поле искусства, он получает возможность играть с гипотезами, которые кажутся «ненаучными» (например, создавать абстрактные визуализации квантовых процессов или «оживлять» данные через звук), исследовать «что, если?» без страха провала — например, моделировать утопические или дистопические сценарии развития технологий (биохакинг, ИИ-диктатура). Художник может экспериментировать с формой — превращать научные данные в иммерсивные инсталляции, перформансы и работы с живыми организмами (как в проектах биоарта).

Как отличить сайнс-арт от вау-эффекта от «крутой технологии»?

Главное — идея, а не технология. Если проект только демонстрирует «вау-эффект» (робот рисует портрет), это технологический аттракцион. Если он заставляет задуматься о том, как использование ИИ переопределяет наше представление о творчестве или почему мы доверяем машинам больше, чем людям, — это сайнс-арт. Например, в проекте Патрика Трессета роботы рисуют человека-натурщика, привычная схема отношений переворачивается, теперь не человек, а машина выступает в роли исследователя (Human Study #1, 2011).

Современное искусство (а сайнс-арт является одним из его направлений) не дает ответов, а провоцирует вопросы: Кто мы? Куда идем? Что теряем? Это означает, что в пространстве науки и искусства, art & science, происходит уникальный симбиоз двух миров, которые традиционно считались противоположными. Сайнс-арт избегает однозначности: он не говорит «ГМО — это зло», а спрашивает: «Кто решает, что такое „естественное“?».

Сайнс-арт выносит науку из закрытых институтов в галереи, парки и даже на улицы, создавая пространство для коллективной рефлексии:

Как? Через интерактивность: например, зритель не просто разглядывает изображение, а может посветить на культуру водорослей фонариком (проект Терезы Шуберт «Ooze» (2021)).

Зачем? Чтобы зритель ощутил свою связь с глобальными процессами и технологическими трансформациями, которые раньше казались абстракцией.

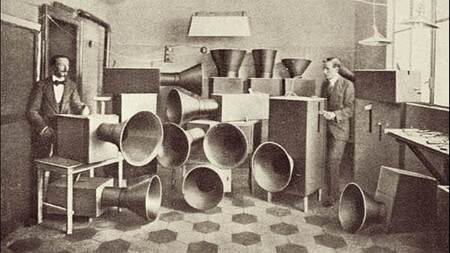

Саунд-арт

Саунд-арт — это не «странная музыка», а направление современного искусства, где звук служит языком для высказывания, являясь основным материалом и выразительным средством. Корни саунд-арта уходят в начало XX века. Итальянский футурист Луиджи Руссоло в манифесте «Искусство шумов» (1913) провозгласил шум полноправным элементом искусства, предвосхитив идеи звуковых экспериментов.

Итальянский павильон, Venice Biennale 2024. «Due qui / To hear». Кураторы: Лука Черицца и Массимо Бартолини. Иммерсивная звуковая инсталляция в рамках темы «Stranieri Ovunque»

1. Луиджи Руссоло и Уго Пьятти в шумовой лаборатории в Милане. Прототипы шумовых машин (Intonarumori). 1913. 2. Итальянский павильон, Venice Biennale 2024

Хотя саунд-арт и музыка используют звук как основной материал, между ними есть принципиальные различия, касающиеся целей, восприятия и контекста. Экспериментальная музыка может вторгаться в поле саунд-арта, а звуковые художники — использовать музыкальные приемы. Однако здесь, как и в любой другой области современного искусства, необходимо учитывать контекст представления и роль автора и реципиента (зрителя или слушателя). Музыка звучит на концертах, в записях, на радио — местах, связанных с развлечением или культурным потреблением. Саунд-арт существует в галереях, музеях, публичных пространствах и часто сочетается с визуальными или тактильными элементами. Проекты саунд-арта отличаются разнообразием форматов: от аудиодорожки до масштабной звуковой инсталляции, возможны и другие экспозиционные форматы. Важна и специфика места (звук существует в определенном пространстве, взаимодействует с объектами).

Кроме этого, в музыке композитор или исполнитель остаются главными интерпретаторами идеи. В саунд-арте зритель становится соучастником, он интерпретирует произведение.

Если проект предполагает интерактивность (как в проектах с датчиками движения), то зритель/слушатель может влиять на звучание. Саунд-арт работает с любыми звуковыми явлениями: шумом ветра, звуками промышленных функциональных устройств, тишиной. Например, Джон Кейдж в 4’33’’ превратил отсутствие звука в художественный жест, что ближе к саунд-арту, чем к музыке. Саунд-арт делает акцент на идее, а не на форме. Звук здесь становится инструментом для исследования пространства, времени, культурно-социальных процессов и философских тем (от критики антропогенного воздействия на природу и человека через шумовое загрязнение до вопросов о том, как формируются звуковые ландшафты).

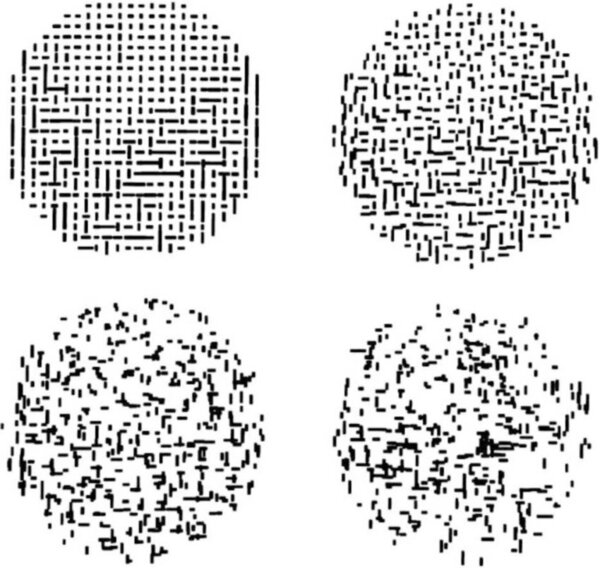

Генеративное искусство

Его суть заключается в создании произведений посредством автономных систем — где художник выступает не как непосредственный творец, а как архитектор условий, порождающих бесконечное множество арт-объектов. Это означает, что генеративное искусство переосмысляет роль художника. Вместо того чтобы вручную создавать каждый элемент произведения, автор проектирует систему (алгоритмы, правила, процедуры), которая генерирует варианты реализации концепта. Художник здесь — не «ремесленник», а архитектор процесса, задающий условия для бесконечных вариаций.

1. Майкл Нолл. Серия из четырех сгенерированных компьютером паттернов. 1964–1965. 2. «Без названия (Квадраты, расположенные по законам случая)». 1917. Коллаж.

1. Сгенерировано Шедеврум. Март 2025.

Как это работает?

1. Художник создает «правила игры»

Пишет код, определяет математические формулы, устанавливает логику действий (например: «Если X > 50, то меняй цвет на красный»).

Выбирает «строительные блоки»: геометрические формы, звуковые паттерны, слова. Можно привести пример музыкального генератора: англичанин Уильям Хейс в 1751 году предложил «сатирический» метод создания музыки с помощью брызг чернил на нотный лист и случайного выбора элементов через карты. Позже «Музыкальная игра в кости», приписываемая Моцарту, позволяла комбинировать готовые фрагменты в зависимости от результата броска — любой пользователь, «игрок», мог создать собственное музыкальное произведение.

2. Система интерпретирует правила

Алгоритм, нейросеть или даже механическое устройство (как калейдоскоп) начинает работать автономно.

Добавляется элемент непредсказуемости: случайные числа, реакция на внешние данные, в алгоритмах — random () в коде. Из простых правил + случайности рождаются сложные паттерны (как в природе: снежинки, ветви деревьев).

С философией случайности активно работали художники-авангардисты начала ХХ столетия. Так, Жан Арп в работе «Квадраты, расположенные по законам случая» (1917) использовал случайное падение фигур, отвергая авторский контроль. Тристан Тцара создавал стихи, вытягивая обрывки бумаги с написанными на них словами из шляпы. Сюрреалисты (через автоматическое письмо, рисование) видели в случайности инструмент доступа к бессознательному. Ремон Кено написал 10 сонетов с одинаковой рифмовкой, разрезав страницы на полосы. Читатель комбинировал строки, генерируя новые стихи — аналог «перетаскивания» элементов в цифровом интерфейсе (книга «Сто тысяч миллиардов стихотворений», 1961).

3. Рождается уникальный результат

Каждый запуск системы дает новый объект.

Искусство становится бесконечным экспериментом, а не статичным шедевром.

Примеры:

Калейдоскоп (1817): простейшая «автономная система». Художник (в данном случае — изобретатель Дейвид Брюстер) создает систему, а узоры возникают случайно при повороте трубки (генерация бесконечных абстрактных узоров).

Игра «Жизнь», разработанная математиком Джоном Конвеем в 1970 году, представляет собой виртуальную модель клеточного автомата. В ней на пространстве сетки «оживают» и взаимодействуют клетки, подчиняясь простым правилам: рождение, выживание или гибель (в зависимости от числа соседей). Эта система, несмотря на свою минималистичность, демонстрирует удивительную сложность — из хаотичных начальных состояний возникают самовоспроизводящиеся структуры, двигающиеся паттерны и даже целые «цивилизации».

Генеративное искусство может быть аналоговым и существовать без компьютера.

Его суть — не в технологиях, а в принципе автономной системы, которая по заданным правилам создает произведения. От калейдоскопа до нейросетей — суть в диалоге между контролем и хаосом. Генеративное искусство напоминает, что алгоритмы существуют столько же, сколько само человечество. Компьютер здесь — лишь один из инструментов, но не обязательный.

Применение нейросетей в искусстве

Авангардные течения XX века, такие как дадаизм, а позже концептуализм, уже ставили под вопрос традиционные методы создания искусства. Марсель Дюшан выставлял готовые объекты (реди-мейды), бросая вызов понятию оригинальности и авторства. Важно помнить, что проекты художников, использующих нейросети, — это не просто технические демонстрации, а осмысленные высказывания.

1. Рефик Анадол. «Machine Hallucination». 2021. 2.Арт-группа SYNTICATE.TEAM, Negative Space, Центр современного искусства М’АРС. «HI, HUMAN». 2020

Марио Клингеман. «Memories of Passersby I». 2018

Примеры применения нейросетей

1. Создание фотореалистичных изображений

Проект This Person Does Not Exist использует нейросети для генерации портретов людей, которые не существуют в реальности. Такие изображения зачастую невозможно отличить от настоящих фотографий.

2. Стилизация изображений

Проект This Person Does Not Exist использует нейросети для генерации портретов людей, которые не существуют в реальности. Такие изображения зачастую невозможно отличить от настоящих фотографий.

3. Произведения современного искусства

Художник Даниэль Амброси (Daniel Ambrosi) использует нейросети, обученные на большом количестве изображений природных объектов (леса, гор, озер и т. д.), чтобы алгоритм генерировал новые, уникальные формы. Например, нейросеть может анализировать текстуры, цвета и структуры, а затем комбинировать их в абстрактные узоры.

Рефик Анадол (Refik Anadol) создает интерактивные инсталляции, используя нейросети для анализа данных и генерации меняющихся в режиме реального времени визуальных форм (проект «Machine Hallucinations», 2021).

Произведение немецкого художника Марио Клингемана (Mario Klingemann) «Memories of Passersby I» (2018) представляет собой инсталляцию, где нейросеть не просто генерирует изображения, но и взаимодействует со зрителем, создавая эфемерные портреты, которые исчезают в реальном времени. Работа стала сенсацией, будучи проданной на аукционе Sotheby’s в 2019 году за $51,000. Название работы — «Воспоминания о прохожих» — отсылает к идее мимолетности человеческого присутствия. Нейросеть, как «цифровой художник-фланёр», ловит мгновения и превращает их в портреты-призраки (каждый портрет существует лишь несколько секунд, после чего растворяется, уступая место новому)

Как когда-то фотография или видеоарт бросили вызов привычным представлениям о том, «что считать искусством», так и нейросети становятся новым медиумом, расширяющим границы творчества и отражающим современные реалии: цифровизацию общества, взаимодействие человека с технологиями. При этом нейросеть не создает искусство, ключевая роль принадлежит художнику, который придумывает концепцию, выбирает параметры, направляет процесс.

Пример: художник-концептуалист Сол ЛеВитт создавал инструкции для настенных рисунков, которые исполняли другие люди, его ассистенты. А несколькими веками ранее Рембрандт оставлял инструкции для своих подмастерьев, которые обучались, копируя произведения великих художников. Нейросеть — логическое развитие этой идеи: художник пишет «инструкцию» в виде кода.

Это естественное продолжение многовековой традиции, где технологии расширяют границы самовыражения. В мире, где информация стала новой валютой, а данные — рудниками, которые нужно разрабатывать, художники используют нейросети, чтобы превратить Big Data в высказывания. При этом ставятся вопросы о плагиате, авторском праве и экологии (огромные энергозатраты необходимы для обучения моделей). Эти дискуссии — часть современного культурного процесса.