Как функционирует документ (альность) в искусстве?

Соприкосновение документального и художественного миров часто приводит к спорам и конфликтам. Возможна ли объективность документа в искусстве? Что вообще происходит с документом при попадании в поле современного искусства?

Мой интерес к проблеме возможности документа в искусстве начался с ознакомления с понятием cinéma vérité — направлением, возникшим в 1960-е годы во Франции, которое размывало границы между реальной реальностью и имитацией реальности, как раз в тот исторический период заинтересованность в документальном была колоссальной. Конечно, это был не первый большой поворот искусства в сторону документа, в начале ХХ века авангардное искусство во многом обращалось к документальному, но цели у этого обращения были другие.

В 60-е же назрела необходимость обновления языка (художественного в том числе), необходимость обращения к действительности. На фоне всеобщей демократизации общества в искусстве происходила нейтрализация художественного высказывания (и изображения в особенности). Это был процесс преодоления искусства (преодоление устоявшихся способ бытия искусства), который происходил в том числе через документальное. В разы увеличенное внимание к документальному привело к искусственно взращенной важности (не документа!), а именно принципа документального.

В настоящем тексте все рассуждения будут построены вокруг вопроса о том, как функционирует документ (альность) в искусстве.

Фрагмент обложки книги «Статус документа: окончательная бумажка или отчужденное свидетельство?»

Параллельно развивается история о том, что кино и фотодокументалистика начали активно использоваться в ведении идеологических войн, которые только совершенствовались весь ХХ век. В информационной войне любое изображение становится оружием, но документальное тут «страдает» наибольшим образом. На фоне этого случается пересмотр того, как люди воспринимают документ. Именно в период активной визуальной пропаганды возникает переосмысление документального изображения — оно часто становятся навязанными, еще и в определённой (обязательно кем-то установленной) контекстуальной рамке. Часто невозможно понять, кем задан контекст, в котором воспринимается изображение, из-за этого недоверие направленно именно на документ как на самый близкий / понятный сегмент во всей туманной идеологической цепочке. В этот же период происходит апроприация документа художниками. Документ постепенно становится самодостаточным способом художественного высказывания, чем художники активно пользуются, но такая ситуация создает новые противоречия, которые появляются у искусства и документального, новые споры и способах и условиях пересечения этих систем и вообще возможности таких пересечений без поглощения друг друга.

Для работы с источниками я выбрала два текста Олега Аронсона «Мораль документа» и «Пустое время. Монтаж и документальность кино», небольшой фрагмент статьи Дэвида Джозелита «Об агрегаторах», статью Окви Энвезор «Документальный жанр / реализм: биополитика, права человека и фигура истины в современном искусстве» и статью Хито Штейерль «Неопределенность документализма».

Рабочее определение документа для этого текста заключается в рассмотрении документа как случая режима работы образа, с определенными (спецификой природы самого документа) способами его адресации к реальности и к зрителю.

Олег Аронсон

Любой документ базируется на фикции

Оба текста Олега Аронсона о киноискусстве, но я предлагаю экстраполировать его тезисы на искусство в целом. В тексте «Мораль документа» автор пишет о том, что документ всегда фиктивен, в силу того, что содержит в себе эффект той или иной политики (то есть он всегда ангажирован): «…любой документ базируется на фикции, любой документ политически обусловлен» [Аронсон, 2008]. Он настаивает на том, что в ситуации когда нечто документируется / архивируется, нужно задать вопрос: кто делает выбор, что именно подлежит или не подлежит документированию, что «достойно» статуса документа, кем или чем вообще инициирован этот процесс, и какие цели он может преследовать. Вторым важным для меня тезисом в этом тексте стало присутствие базового недоверия к документу (что логически вытекает из изложенного выше):

«Всякому изображению, претендующему на документальность, постоянно приходится иметь дело с этим базовым недоверием…»

— Аронсон, 2008

Кадр из фильма «Нанук с Севера»

Аронсон говорит о некотором споре между документом (который всегда фиктивен) и свидетельством, которое наоборот всегда обладает свойством оставаться недокументируемым, то есть оно «…ставит под сомнение саму возможность документировать событие». Свидетельству просто не нужен подтверждённый статус правдивости, в этом же смысле оно лишено ценности, а значит не может быть оккупировано политикой как документ. Подробнее о свидетельстве я буду рассуждать далее.

В другом тексте о монтаже и документальном кино Аронсон пишет о «презумпции документа» как о некотором элементе, который соединяет изображение и реальность — эдакий элемент подлинности. Автор говорит об угрозе, которая несет в себе техника посредствам которой создается документ:

«… Эта необходимая техника кинозрелища во всяком своем проявлении есть уничтожение документа»

— Аронсон, 2000

Он указывает на то, что «эффект документальности в кино воздействует сильнее документа», то есть речь уже идет об имитаци документальности, которая со стороны зрителя нередко неотличима от той самой «подлинности» документа. Еще один тезис о кино, который мне хотелось бы распространить на более широкое понимание искусства (а не только на кино) заключается в том, что «документ не регистрируется, а производится некоторым кинематографическим жестом» [Аронсон, 2008], создавая документ, автор в любом случае так или иначе его «производит» с помощью набора устоявшихся образов, техник, технологий, инструментов, а если этот автор художник — и документ помещается и/или перемещается в поле современного искусства, примешиваются еще дополнительные системы образов неспицифичные исключительно документальному.

Так документ все больше обрастает слоями пространств, внутри которых может и будет формироваться интерпретаторский потенциал сопряженный с субъективностью, с репрезентацией «одной из версий», с моральной оценкой, с потерей ценности, которой документ, как изначально предполагается, обладал.

Дарали Лели. Инсталляция «Удтӧм / Донос», 2023

Дарали Лели «Удтӧм / Донос», 2023

Этот художественный проект — пример работы со словом как с документом. Художница и писательница Дарали Лели обращается к контексту другого словаря — «Komi Ţerminologija Slovar» («Терминологического словаря коми»), — выпущенного в Сыктывкаре в 1934 году и, по-сути, закреплявшего новую политическую и лингвистическую реальность коми на момент 1920-30х годов — период массовых репрессий коми интеллигенции.

«Практически весь класс терминов, связанных с лингвистическим инструментарием террора, — калька с русского языка, символически отражающая факт культурного геноцида и распада национального языка» [Гаврилова, 2021].

Арест — Arest (pukşədəm) / Арест (пуксöдöм); Барак — Вarak / Барак; Враг — Vərəg (vrag) / Вöрöг (враг); Вредитель — Vreḑiţeļ (єьkədьş, ʒugьş) / Вредитель (тшыкöдысь, дзугысь); Дом заключения — Domzak (pukədanin) / Домзак (пукöданін); Донос — Udtəm; udtьşəm (donos vəçəm) / Удтöм, удтысьöм (донос вöчöм); Допрос — Dopros / Допрос; Изолятор — Izoļator / Изолятор; Кляуза — Kļauza (gudrədləm) / Кляуза (гудрöдлöм); Местный национализм — Mestnəj nacionaļizm / Местнöй национализм; Надзор — Nadzor (viʒədəm) / Надзор (видзöдöм); Обыск — Ꞩoʙəm, ꞩoʙşəm (oʙьsk) / Шобöм, шобсьöм (обыск); Подсудимый — Podsuḑiməj (sudə şurəm) / Подсудимöй (судö сюрöм); Предательство — Predaţeļstvo (vuzaləm) / Предательство (вузалöм); Приговор — Prigəvər / Пригöвöр и другие.

Несмотря на то, что этот художественный проект в первую очередь создан в контексте критики колониализма, плоскость работы с текстом как с документом (фиксирующем конкретные исторические события на конкретной географической территории) и использование определённых (специфичных событиям, времени и пространству) элементов одежды и тканей позволяют отнести проект к рассматриваемой теме.

Софья Гаврилова пишет об этой инсталляции так: «Инсталляция художницы демонстрирует изменение языка посредством текстиля и трансформации костюма: например, лагерная роба, перешитая из элементов национальной одежды, и частично созданная из домотканины наследницей заключенных, оборачивается пугающим образом того, как лагерная жизнь посредством универсализирующей одежды уничтожает национальную идентичность».

Дарали Лели «Удтӧм / Донос», 2023

Дэвид Джозелит

Темпоральность как особенная характеристика документа

Джозелит в тексте об интернациональном стиле наоборот относит документ (фотография, кино, видео и текст) не только к «документальному» (автор понимает документальное как практику, которая стремится к истине), но также и «…к более общей категории артефактов, хранящих событие или опыт, которые изначально имели длительность»[Джозелит, 2015]. То есть речь идет о темпоральности как особенности, присущей документу вообще и документу, попавшему в поле современного искусства в частности. Автор также указывает на то, что способность «хранить время» может быть связана с фиктивной природой документа, что отсылает к текстам Аронсона.

И тут снова появляется мысль о том, что документ в попытке «документировать» (первичная и самая естественная его функция), в попытке стремления к истине, никогда не достигает ее в силу того, что по сути своей он является фикцией, и если у Аронсона фиктивная природа документа обусловлена политически, то у Джозелита эта обусловленность отсылает к темпоральной особенности документа.

Я поняла эту мысль так: не может быть истинным то, что по сути своей отсылает к прошлому, даже самому недалёкому. Освобождая свою память посредством обращения к документу, мы экстериоризируем ее, что с одной стороны позволяет «…сохранять наши собственные действия и мысли» [Джозелит, 2015], но с другой необратимым образом мы теряем с ними внутренний контакт.

Окви Энвезор

Этический фундамент документального сбивает первичную цель жанра как такового

Работа Энвезор посвящена взаимоотношениям документального жанра и современного искусства. Автор определяет документальный жанр как новый способ художественного осмысления реальности:

«Как таковой документальный жанр занимает уникальную позицию: он как бы участвует в тавтологической игре, одновременно и документируя, и анализируя, и показывая, и определяя, причем как с использованием эстетических средств, так и без обращения к ним»

— Энвезор, 2015, [149]

И как мне кажется, процесс определения здесь наиболее значим, так как документируя, мы в любом случае создаем некоторое утверждение, которые что-то доказывает. Как минимум, в силу того, что когда автор документировал какой-то «кусок» реальности, доступ к ней был только у него, зритель воспринимающий результат художника-документалиста в любом случае, видит только «поверхность» / частичную истину или лучше сказать одно из всевозможных высказываний о той конкретной реальности, с которой художник столкнулся. «Документалистику» автор обозначает как набор типовых образов, которые направлены на «реальный» мир и заимствованы из него, «в них присутствует соотнесение с действительностью» [Энвезор, 2015, с. 148].

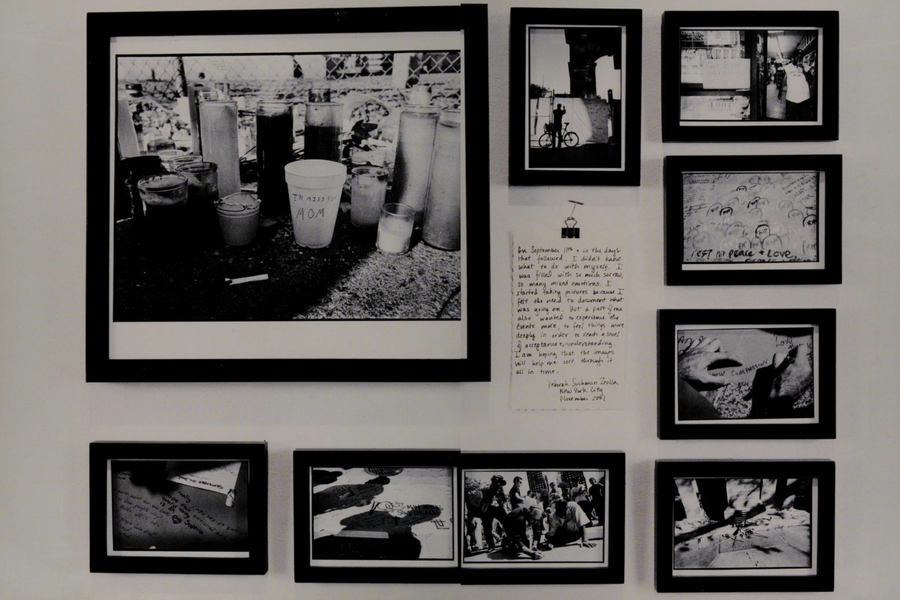

Документальная фотография из проекта The September 11 Photo Project

В любом случае речь идет о производстве образов просто специфически «обработанных», а ни один образ не может исчерпывающе представить реальность. И тут снова уместно отметить частичность / фрагментарность истины документа.

Энвезор пишет, что (искаженную) традицию документалистики сливают с представлением об искусстве, как о чем-то что обладает беспристрастностью в отношениях с общественной жизнью (что скорее невозможно), и именно такое наслоение, на мой взгляд, отлично объясняет специфическое восприятие документа в искусстве, склонное больше в негативную сторону. Автор пишет об опыте «Докумнты-11», где как раз было масштабно представлено, как архив и документ соединяется с художественными практиками.

Он указывает на то, что представленные на выставке работы усложняли концепцию документалистики, если и применялся термин «документальный», то речь шла не просто о методе фиксации реальности. Он также указывает на ограничивающий смысл этого термина, когда он относится к произведениям искусства: «Более уместным здесь кажется предложенное Уолкером Эвансом разделение на „документальный стиль“ и документальное свидетельство как форму» [Энвезор, 2015, с. 147].

Если Аронсон разносит понятия документа и свидетельства, Энвезор скорее наоборот связывает их, говоря о том, что господствующим представлением о документалистике остается представление:

«…как о своего рода свидетельстве, которое, с одной стороны, формирует нравственный императив на основе красноречивых деталей реальности, а с другой стороны, утверждает истину определенным способом, выбранным им для передачи собственных суждений о событиях, описания людей и предметов»

— Энвезор, 2015, [151]

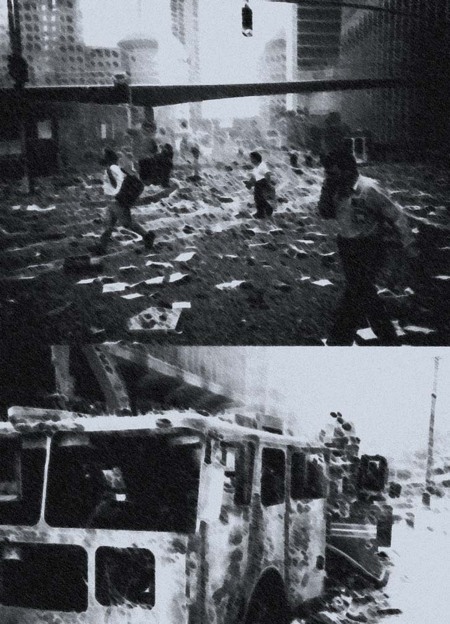

Документальные кадры из проекта The September 11 Photo Project

Объединяет двух автором мысль о том, что так или иначе этический фундамент документального (этика тут может быть заменена политикой) сбивает первичную цель жанра как такового (запись, документация, архивация, демонстрация).

Формирование морального высказывания (часто неосознанного) просто вшито в природу документального, как бы парадоксально это не звучало. То есть выходит, что документальное стремится к объективному / отстраненному отражению реальности, но при этом никак не может быть освобождено от этического шлейфа, который аннулирует все попытки быть инструментом объективности.

Энвезор предполагает, что причиной кризиса жанра можно назвать смешение внутри него факта и правды. «Документальность» содержит в себе слово «документ», что в свою очередь и есть «запись или свидетельство чего-либо, подтверждающего факт существования или осуществления того, что такой документ фиксирует. Отсюда и претензия на „правдивость“, часто вменяемая жанру» [Энвезор, 2015, с. 155]. Однако сам процесс документирования не означает наличие какой-то одной истины, это скорее по выражению автора «сбор в различных формах серии высказываний», что по сути оставляет пространство для интерпретации факта.

Что касается подтверждения правдивости, то тут автор занимает противоположную Аронсону позицию. Если последний считает, что только свидетельство освобождено от подтверждения этого статуса, тем самым теряя и ценность, уходит в поле субъективного, окрашенного этическим суждением (а документ нет). Энвезор же пишет: «Документальный жанр как таковой никогда не требует правдивости, подтверждения того, что что-либо случилось». Как мне кажется это противоречие решается тем, что для Энвезор документ и документальный жанр совсем не одно и то же.

Документальные кадры из проекта The September 11 Photo Project

Ранее я уже писала о том, что по Энвезор документалистика в искаженном общественном представлении все еще считается свидетельством, а значит обременяется дополнительными субъективными измерениями.

Это связано с тем, что автор назвал «непереписываемостью» — еще одна характеристика документального жанра, что по мнению многих критиков является тем, что исключает документальное из сферы искусства (здесь опять же и про принижение технических средств, и про доступность всевозможных способов записи, и про склонность к подражанию).

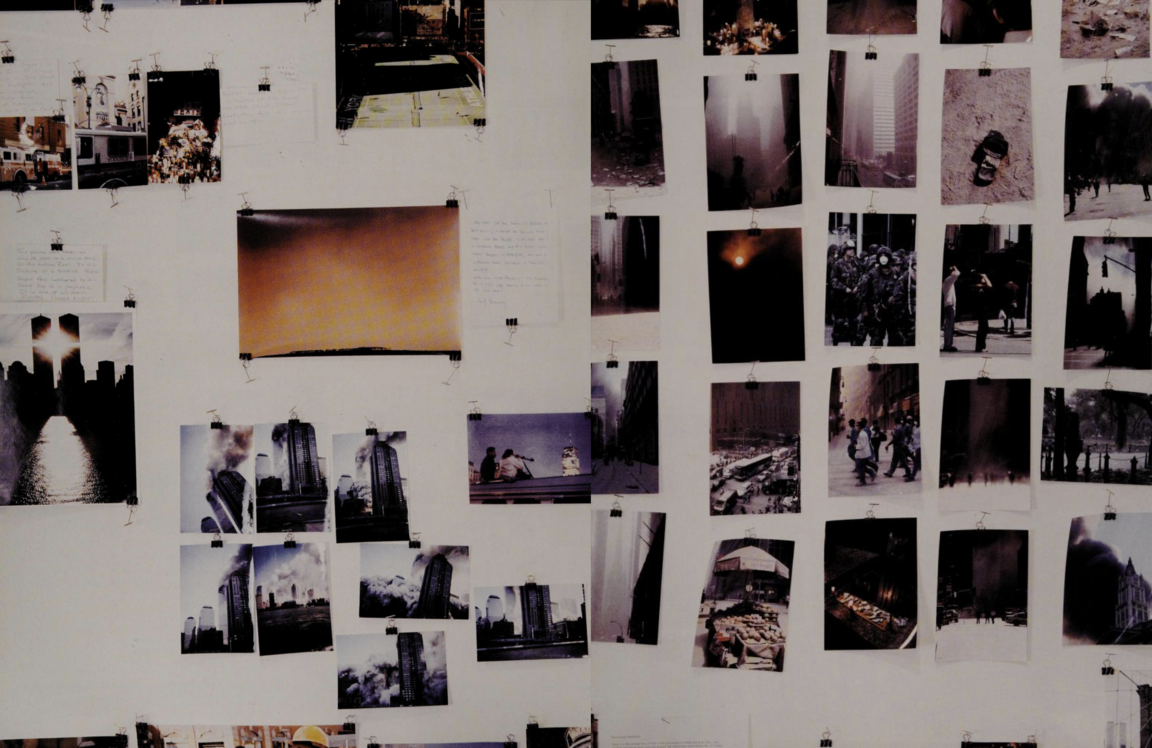

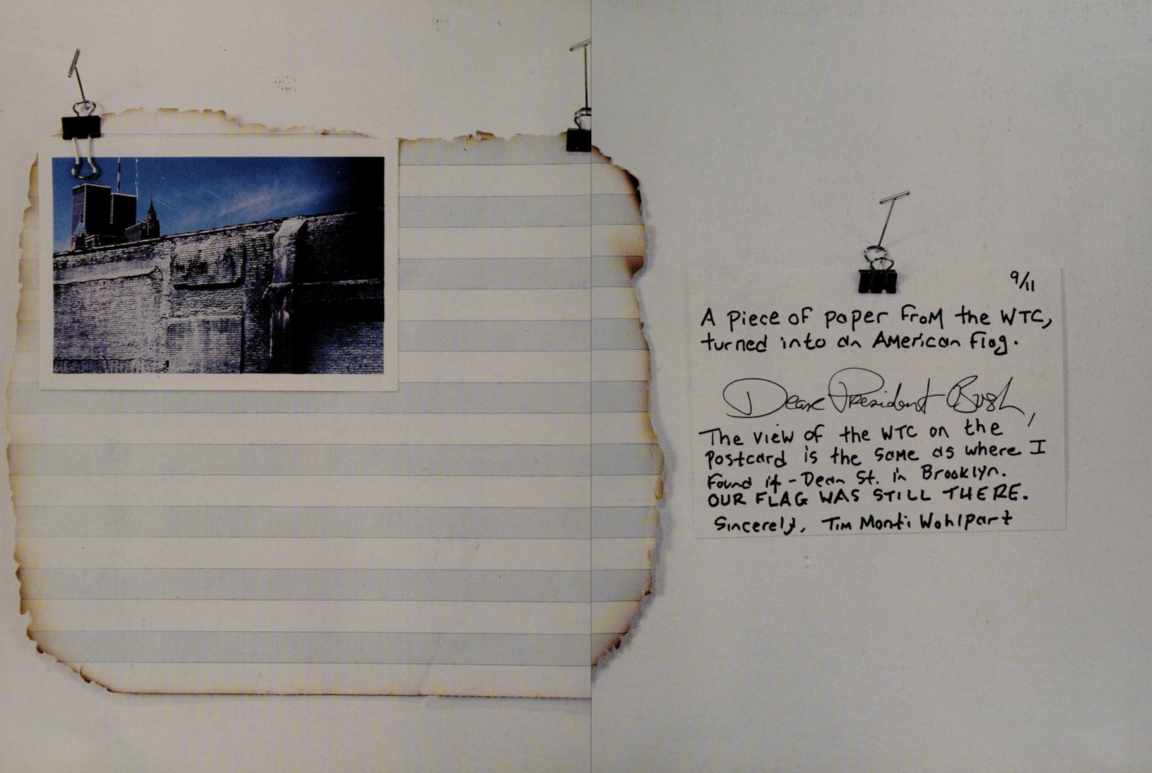

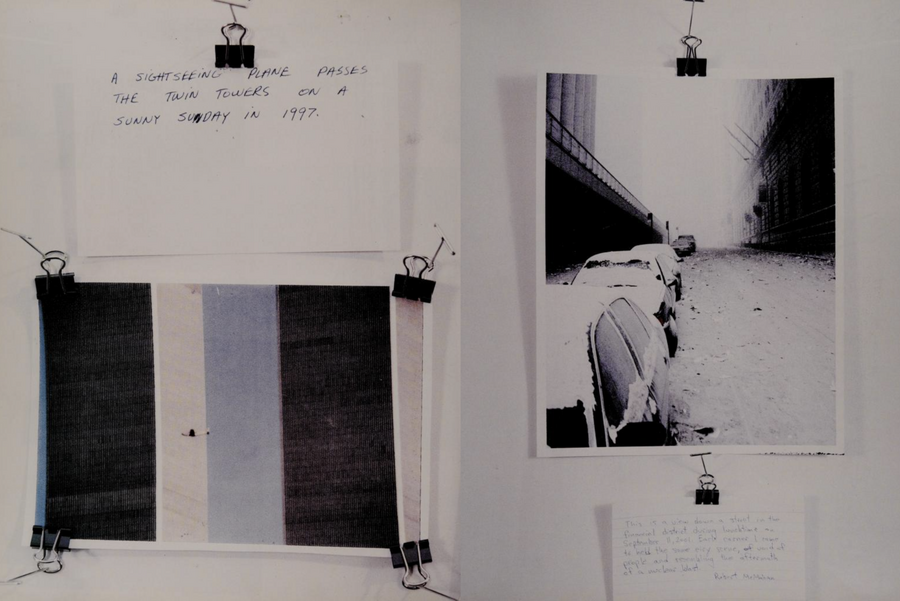

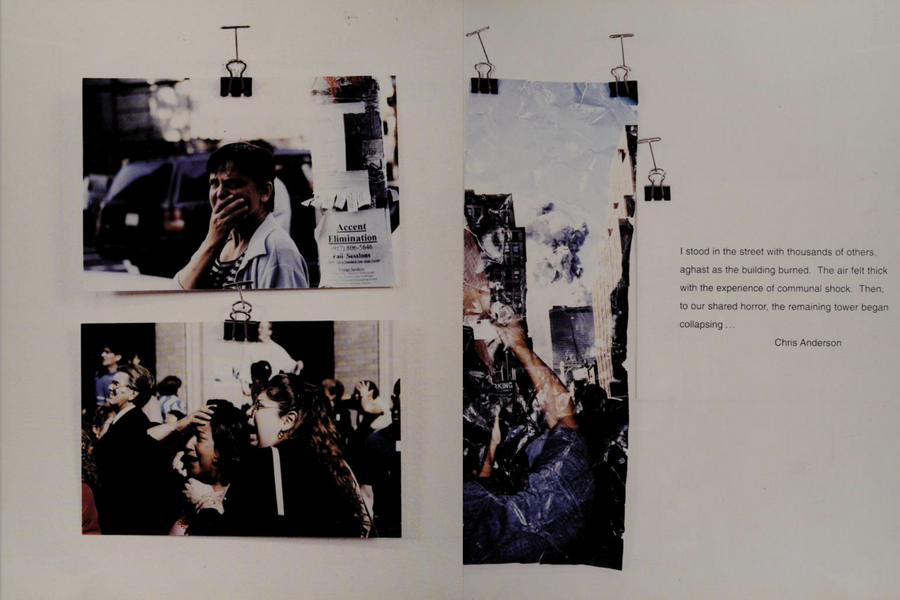

The September 11 Photo Project, 2001

Выставка о которой будет идти речь, пример работы со свидетельством, когда факт свидетельства уже достаточен и для комментария окрашенного положительно или отрицательно нет места. Во введении книги, которая была создана для того, чтобы сохранить архив выставки 'The September 11 Photo Project'. В предисловии написано следующее: Когда человек сталкивается с чистым злом, иногда единственный способ действий — свидетельствовать.

Сама выставка являлась открытым местом для демонстрации фотографий и высказываний в качестве реакции на случившееся 11 сентября 2001 года. Организаторы дали объявление в газету, что выставят в галерее абсолютно все, что люди им пришлют вне зависимости от того является ли человек художником / профессиональным фотографом или любителем, запечатлевшим трагедию случайно / в неосознанном состоянии шока от увиденного. Такой кураторский принцип был не просто уместен в данном случае, а скорее практически единственно возможным.

Выставка открылась 13 октября примерно с двумя сотнями фотографий от 6 первых добровольцев, а за последующие месяцы пространство белых стен галереи покрылось четырьмя тысячами артефактов, свидетельствующих о событии. Все то, что доносилось до галереи уже после открытия также осталось частью выставки, кураторы позволяли свободно размещать новые «экспонаты». Такой демократический подход в формовании экспозиции и отсутствующий кураторский отбор позволили добиться эффекта равнозначности каждого документа.

Еще один важный момент — между документами на выставке (чаще всего это были фотографии) не было никакого барьера в виде музейного стекла. Также для организаторов было важно, чтобы эта выставка не рассматривалась публикой как художественный музей или коммерческая фотогалерея, а скорее как общественное пространство для коллективной рефлексии:

«Мы бы хотели, чтобы люди пришли и просто засвидетельствовали рассказы других, чтобы начать примиряться с ошеломляющим ужасом. Мы наделись, что посетители уйдут с более глубоким пониманием того, что произошло, и более чётким представлению о том, как реагировать на трагедию».

— Майкл Фельдшу, 2001

И хотя организаторы настаивали на нехудожественном характере выставки, анализируя ее из точки сегодняшнего дня, сложно не сказать, что сама выставка являлась художественным жестом, сами принципы ее организации были художественным высказыванием. Конечно, в моменте цели были действительно внехудожесвенными, но нельзя упускать сам факт стремления отрефлексировать время и пространство, в котором оказались люди.

Когда «людям оставалось только скорбеть и свидетельствовать» невероятный эмоциональный потенциал документа смог выразить смешанные и невыразимые чувства людей. Выставка задумывалась как пространство для коллективной рефлексии, а превратилась в неповторимый многогранный опыт как внутри художественного мира, так и за его пределами. Каждый из документов являлся одним неповторимым углом зрения, и при переносе внимания с одного объекта на другой перспектива восприятия становится подвижной и постоянно меняющейся. Более того этот эффект усугублялся в силу того, что экспозиция органически менялась каждый день добавлением новых элементов. Сами авторы проекта пишут, что он стал «средством свидетельства боли и глубокого сдвига в нашей реальности».

Этот проект перекликается также и с размышлениями Хито Штейерль о природе документального.

Интересным для меня показалось понятие «слепого пятна» (еще одна сущностная характеристика документального у Энвезор): «…документальное свидетельство может фиксировать нечто подлинное, не раскрывая при этом подлинности зафиксированного» [Энвезор, 2015, с. 156], что также оставляет пространство для интерпретации (ложной в особенности). Мне кажется понятие слепого пятна частично совпадает с утверждениями Хито Штейерль о том, что «чем ближе мы подходим к реальности, тем менее понятной она становится»[Штейерль, 2007].

Хито Штейерль

Чем ближе мы подходим к реальности, тем менее понятной она становится

Теперь перейдем к понимаю документального у Хито Штейерль. Она замечает, что восприятие современного документально материала сопровождают постоянные сомнения, что безусловно созвучно и Аронсону, Джозелиту, и Энвезор. В статье «Неопределенность документализма» она пишет о том, что документ не объективен, он содержит факты, но не объективное их видение, то есть документ может действительно отсылать к какому-то событию но объективности он будет лишен.

Авторка описывает принципы неопределенности современного документализма как обратную связь между реальностью и тем, как она документирует, то есть чем непосредственнее «документы», тем меньше нам понятна реальность.

Также она говорит о том, что не только документальные изображения достаточно неопределенны, но и термины, которые мы используем при описании истинности / реальности / объективности, не отличаются четкостью и однозначностью:

«Понятия используемые для определения документалистики также нечетки как и сами изображения. Термины вроде истины реальности объективности характеризуются отсутствием валидной интерпретации точности определения»

— Штейерль, 2007

Но что отличает Штейерль от предыдущих авторов — позитивное, несколько это возможно, отношение к неопределённости документального.

Наша неопределенность и замешательство, которые становятся следствием взаимодействия с документом, определяются ею не как недостаток, а скорее как преимущество, ведь на фоне «документальной неопределенности» факт самой неопределенности то немногое, в чем мы можем быть уверены.

По Штейерль единственной правдой становится неопределенность, в которую погружает нас Документалзим. Свободно цитируя ее, можно прийти к простой формуле: Во всей этой неясности — достоверна только сама наша неясность.

Александра Сухарева. Исследование / инсталляция «Гребень в траве: малые описательные модели, ставшие действием», 2016-2017

Здесь я хочу привести пример взаимодействия художника с архивом. Этот проект художница начала как исследование документов и оформила в качестве инсталляции, которая была представлена на выставке «Полевые исследования: освободить знание. Отчет о ходе работ II» в Музее современного искусства «Гараж», 2017.

Исследование «Гребень в траве» основано на документальных свидетельствах эпохи блокадного Ленинграда. Работая над исследованием, Сухарева провела изыскания во многих публичных и частных архивах и фондах, включая Государственный Эрмитаж, Музей обороны и блокады Ленинграда, Музей-институт семьи Рерихов, Центральный государственный архив историко-политических документов, Музей политической истории России (Санкт-Петербург); Московское Теософическое общество; Дом-музей Садриддина Айни (Самарканд) и Государственный музей истории Тимуридов (Ташкент). Художницу интересовали сохранившиеся сведения об арестах, предательствах, миссиях и эксцентричных жизненных историях.

Сама инсталляция состояла из шести «томов» (каждый из них включает в себя подборку материалов, посвященных отдельным сюжетам, выявленным в ходе исследования) и «Уиджу» — доски для спиритических сеансов.

«Уиджу» сама художница определяет как предмет «невозможный». Эта вещь практически непредставима в Ленинграде начала 1940-х. Помещая ее в контекст исследования, Сухарева вносит искажение в исторический нарратив.

Первый том представлен фотографиями из частных архивов, а также отрывками записей Ольги Обнорской (которой он посвящен). Она жила в поселении теософов на Кавказе, обладала медиумическими способностями и вела дневники. Бóльшая часть ее тетрадей пропала во время обысков и ареста в середине 1950-х.

Второй топ посвящен семье Рерихов, а точнее их вещам, которые они передали семье Митусовых, завершая петроградский период своей жизни. Здесь в центре вещи-свидетели. В томе представлены баритовые фотографии украшения Елены Рерих, фотографии других предметов (настольного зеркала и шерстяного экспедиционного одеяла) и фрагменты писем.

В третьем томе находятся копия рисунка «Будущая Москва» (1936) и письмо неизвестного мальчика Миши Миронова (1926–1941(?)) от 5 октября 1941 года.

В четвертом томе находятся копия масонского рисунка, , а также сопутствующие документы, обнаруженные в ходе исследования.

Пятый и шестой тома остаются закрытыми на текущей стадии исследования.

«Микроистории подобных несвоевременных жизней и хронотопов ткут у Сухаревой мозаику незаметных, бесполезных, провальных, заплутавших или глубоко заблуждавшихся творческих усилий и интеллектуальных притязаний, сложно сверхдетерминированных и шифрованных актов сопротивления и желания. Будучи стертыми из записанной памяти и недоступными для историзирующего прояснения, они должны были быть преданы совершенному забвению»

— Софронов, 2017

Итоги

Подводя итоги работы, я могу сделать вывод о том, что говоря о документальном жанре в искусстве, речь будет идти скорее о некотором поглощении / подчинении документа художесвенным контекстом. Попадая в поле искусства документ в том или ином виде лишается статуса документа, и начинает работать как еще один режим работы художественного образа, меняя свою сущность в процессе работы; но так как изначально он имеет документальную основу — работать в итоге он будет отлично от чисто художественных режимов работы образа, создавая специфичное поле восприятия проекта. Снова обращусь к цитате Энвезор: «…искусство есть отражение истины более глубокого рода, ибо оно не зависит от каких бы то ни было внешних факторов, но опирается лишь на собственную внутреннюю реальность [Энвезор, 2015, с. 158].

Практически любая документальная форма обременена (причем, насколько я могу судить, это общественно навязанное / искаженное понимание принципа документального) ожиданием морального высказывания, то есть имеет место определённая сложность в отношениях между этической позицией к своему предмету / содержанию и эстетическим измерением самого документального.

Аронсон О. Мораль документа. openspace.ru. 2008. URL: https://os.colta.ru/cinema/projects/67/details/2764/ (дата обращения: 17.11.2023)

Аронсон О.Пустое время. Монтаж и документальность кино. Киноведческие записки. 2000. URL: https://www.kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/362/ (дата обращения: 17.11.2023)

Джозелит Д. Об агрегаторах //Художесвннный журнал, № 93. 2015. URL: https://moscowartmagazine.com/issue/2/article/17 (дата обращения: 17.11.2023)

Софронов Е. Да, мы секта. Colta. 2017. URL: https://www.colta.ru/articles/raznoglasiya/13745-da-my-sekta (дата обращения: 29.11.2023)

Steyerl H. The Uncertainty of Documentarism //Make Film Politically. 2007. URL: https://chtodelat.org/b8-newspapers/12-55/the-uncertainty-of-documentarism/ (дата обращения: 19.11.2023)

Gavrilova S. Regional Memories of the Great Terror: Representation of the Gulag in Russian Kraevedcheskii Museums. 2021. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10758216.2021.1885981

Feldschuh M. The September 11 Photo Project. Harper. 2002

Feldschuh M. The September 11 Photo Project. Harper. 2002