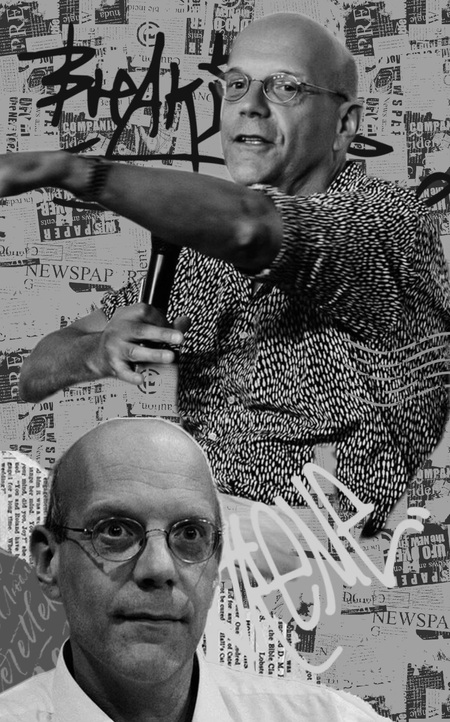

Критическая теория интернета Герта Ловинка

Герт Ловинк (Geert Lovink) — нидерландский медиатеоретик, интернет-критик и активист, известный своими работами в области цифровой культуры, социальных медиа и сетевых технологий. Он является основателем Института сетевых культур (Institute of Network Cultures) в Амстердаме, который занимается исследованиями и критическим анализом влияния цифровых технологий на общество.

(портрет Ловинка Герта, фото Марио Фео)

Ловинк активно пишет о проблемах интернета, таких как цифровая усталость, влияние социальных медиа на общество, критика платформенного капитализма и вопросы сетевой политики.

Он также участвует в организации конференций и инициатив, направленных на развитие критического подхода к цифровым технологиям и их социальным последствиям.

(Ловинк Герт на конференции в Германии, сентябрь 2010, фото Герд Зайдель)

Второе издание книги Герта Ловинка «Критическая теория интернета» (2024)

Книга Герта Ловинка представляет собой глубокий анализ современных цифровых технологий и их влияния на общество. Ловинк исследует, как интернет и социальные медиа трансформируют нашу жизнь, культуру и политику, а также предлагает критический взгляд на текущее состояние цифровой среды.

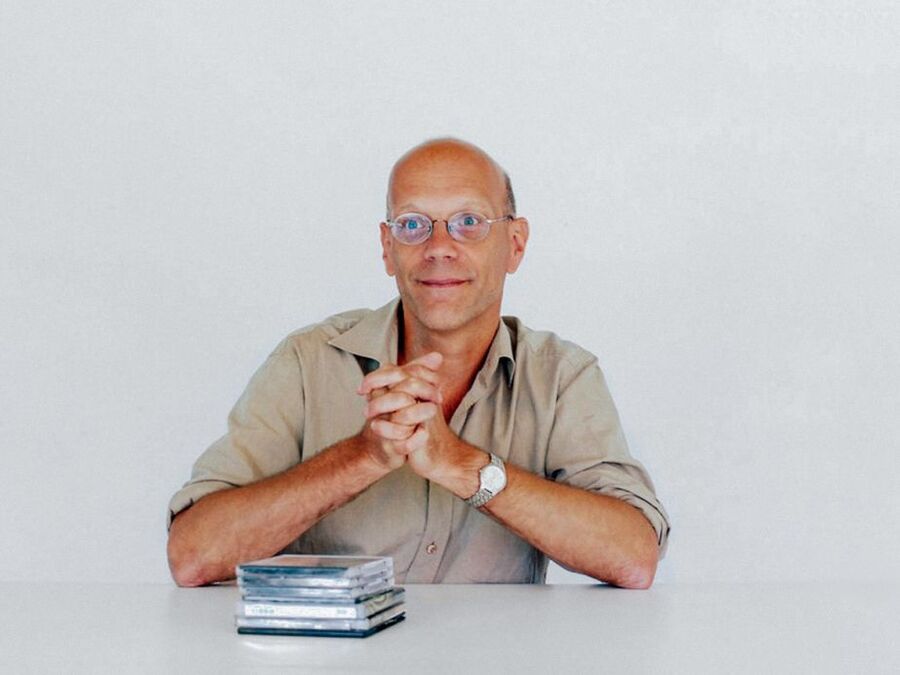

Портрет Ловинка Герта (2019), фото с сайта yeltsin.ru

Критика платформенного капитализма

Ловинк анализирует, как крупные технологические компании (такие как Google, Facebook, Amazon) монополизируют цифровое пространство, извлекая прибыль из данных пользователей и формируя новые формы эксплуатации.

Социальные медиа и их влияние

Автор рассматривает, как социальные сети меняют способы коммуникации, создают новые формы зависимости и способствуют распространению дезинформации и токсичного контента.

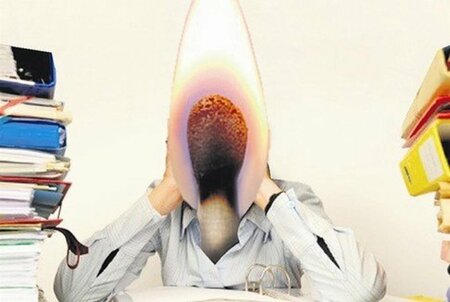

Цифровая усталость и отчуждение

Ловинк обсуждает, как постоянное использование интернета и социальных медиа приводит к эмоциональному выгоранию, потере концентрации и чувству опустошенности.

Альтернативные подходы к интернету

В книге предлагаются идеи о том, как можно переосмыслить и перестроить цифровую среду, чтобы она стала более демократичной, децентрализованной и ориентированной на общественные интересы.

Сетевые культуры и активизм

Ловинк исследует, как интернет используется для активизма, создания новых форм коллективной организации и сопротивления, а также как эти процессы сталкиваются с ограничениями и контролем со стороны государств и корпораций.

Книга сочетает в себе теоретический анализ с практическими примерами, что делает её важным вкладом в дискуссии о будущем интернета и цифровых технологий. Ловинк призывает к более осознанному и критическому подходу к использованию технологий, чтобы избежать негативных последствий их бездумного применения.

Фрагменты, которые мне понятны

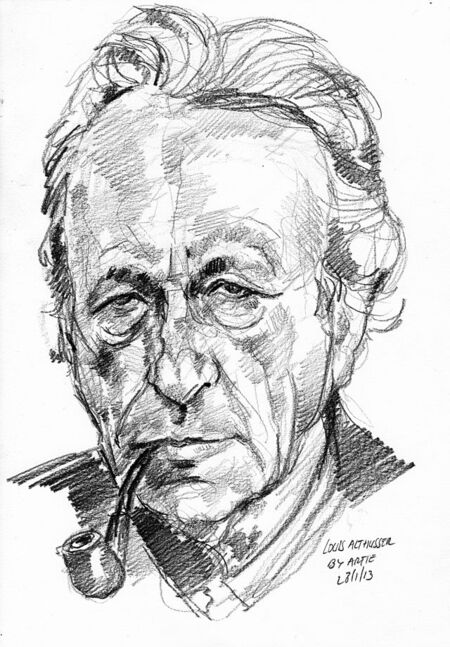

«То, что стало ортодоксией у Альтюссера, нуждается в некоторой адаптации и обновлении, и не только в терминах классового анализа; при этом всё равно поразительно, как аккуратно схема идеологии у Альтюссера ложится на сегодняшний мир, что и доказывает Чан: „Софт или, точнее, операционные системы (ОС) предлагают нам воображаемые отношения с нашими компьютерами: они являются репрезентацией не транзисторов, а скорее рабочего стола и корзины для мусора. Софт производит на свет пользователя. Без операционной системы не было бы доступа к железу; без нее нет ни действий, ни практик, ни, следовательно, пользователя.“ (45)

(Портрет Луи Альтюссера, автор Артуро Эспиноса, 2013)

Примечание: идеология Альтюссера- это система, которая формирует наше мышление и поведение, делая это незаметно для нас. Она работает через институты (школы, СМИ, семью) и создает у нас иллюзию, что мы сами выбираем, как жить. На самом деле, наше поведение и ценности во многом заданы обществом.

Смартфон и его интерфейс

Сам по себе смартфон — это сложное устройство, состоящее из множества компонентов: процессора, памяти, камеры, микрофона, экрана и т. д. Но вы, как пользователь, не взаимодействуете напрямую с этими «железными» компонентами. Вместо этого вы видите интерфейс: экран с иконками приложений, кнопками, уведомлениями и другими элементами.

рабочий стол iPhone на iOS 14

Операционная система (например, iOS или Android) создаёт для вас «воображаемые отношения» с устройством. Вы не видите, как работают транзисторы или как данные перемещаются между компонентами. Вместо этого вы видите простой и понятный интерфейс: рабочий стол, папки, приложения. - Это похоже на то, как идеология, по Альтюссеру, создаёт для нас «воображаемые отношения» с реальностью.

Мы воспринимаем мир через призму идей, норм и правил, которые кажутся естественными, хотя на самом деле они сконструированы обществом.

«Сети не являются просто местом соревнования конкурирующих социальных сил — это слишком идеализированная позиция. Если бы! Эту модель портит элемент „инсценировки“. Платформы — не сцены; да, они соединяют и синтезируют (мультимедиа) данные, но здесь не хватает кураторского элемента человеческого труда. Именно поэтому в социальных медиа нет медиа. Платформы функционируют благодаря софту, автоматическим процессам, алгоритмам и фильтрам, а не из-за большого штата редакторов и дизайнеров. Этот недостаток сотрудников делает сегодняшние дебаты о расизме, антисемитизме и джихадизме такими актуальными, что платформы социальных медиа под давлением политиков вынуждены нанимать редакторов, которые должны выполнять всю слишком человеческую работу по мониторингу, отфильтровывая древние идеологии, отказавшиеся исчезать.» (47)

Алгоритмы и автоматизация не могут адекватно оценить контекст, иронию, культурные нюансы или скрытые угрозы. В результате платформы вынуждены реактивно нанимать людей для ручной модерации, когда проблема становится слишком очевидной.

Facebook и трагедия в Мьянме (2017-2018)

В Мьянме Facebook был основным источником информации для населения. Однако алгоритмы платформы, оптимизированные под вовлеченность, активно распространяли дезинформацию и разжигающую ненависть риторику против этнического меньшинства рохинджа. Ложные посты и видеоролики обвиняли рохинджа в «терроризме», что спровоцировало массовое насилие, включая убийства и сожжение деревень. По данным ООН, это привело к геноциду.

(Девочка-беженка рохинджа рассматривает одежду, пожертвованную местными организациями во временном лагере беженцев Тхайнали в Кокс-Базаре, Бангладеш, 14.08.2017 / фото Даниш Сиддики)

Билборд с рекламой Faceboook, фото Теодор Банкер

Алгоритмы Facebook не распознавали ненавистнические призывы на бирманском языке, так как их обучение фокусировалось на основных языках (английский, испанский и т. д.). Кроме того, контент, вызывающий эмоции (гнев, страх), получал больше вовлеченности, что автоматически повышало его видимость.

(Беженцы рохинджа, фото Эллисон Джойс, 2017)

Беженцы рохинджа идут по рисовым полям в сумерках после пересечения границы с Бирмой 9.08.2017 в Гандуме, Бангладеш / фото Дэн Китвуд

После международного осуждения и давления со стороны правозащитников Facebook начал нанимать сотни модераторов, знающих бирманский язык и культуру Мьянмы, чтобы вручную удалять опасный контент. Однако это произошло после эскалации насилия, а не для его предотвращения.

(Лагерь беженцев рохинджа в Кокс-Базаре, Бангладеш, 21.08.2017/ фото Кэтхал Макнотон)

Беженцы рохинджа, 2017

«Социальные медиа — это не вопрос вкуса или лайфстайла, как в доктрине потребительского выбора; это наш технологический режим социального. В прошлом веке мы бы никогда не считали написание писем или телефонный звонок вопросом вкуса. Это были „культурные техники“, массивные потоки символического обмена. Вскоре после своего появления и укоренения социальные медиа трансформировались из хайпового онлайн-сервиса в важнейшую инфраструктуру, какой раньше были письма, телеграммы и телефонная связь. Именно в этот момент „становления инфраструктурой“ мы (пере)открываем файл идеологии.» (48)

Социальные медиа не просто нейтральные инструменты, а система, формирующая правила социальных взаимодействий. Они определяют, как мы общаемся, что считаем важным (например, ценность лайков), и даже как воспринимаем себя и других.

Раньше письма или телефонные звонки тоже были таким «режимом» — они структурировали общение, задавали нормы (формальность писем или спонтанность звонков).

Скрин с сайта mos.ru

Соцсети превратились в «обязательное условие социального существования», как электричество или дороги. Это уже не сервис, который можно выбрать или игнорировать, а среда, в которой приходится жить. В прошлом отказ от телефона мог изолировать человека, но сегодня отсутствие в соцсетях или мессенджерах исключает из многих сфер жизни: работы, дружбы, доступа к услугам.

Linkedin позиционируется как «профессиональная сеть», фактически ставшая «обязательным элементом карьеры». Без профиля могут не заметить рекрутеры, а отсутствие активного присутствия снижает шансы на трудоустройство.

Алгоритмы Linkedin ранжируют пользователей по популярности (число связей, реакций), создавая иерархию «успешных» и «невидимых».

Платформа поощряет самопрезентацию как личного бренда, превращая профессиональные качества в товар.

Данные пользователей (навыки, опыт) становятся сырьем для рекрутинговых компаний и HR-алгоритмов, извлекающих прибыль.

Не получится просто «не пользоваться» Linkedin, если хотите конкурировать на рынке труда — это инфраструктура, которая диктует свои правила.

Скрин с сайта linkedin.com

«Медиаграмотность стала напоминать банальное недоверие к источникам новостей, а не основанную на фактах критику. Вместо того чтобы ознакомиться со свидетельствами экспертов, стало достаточно просто сослаться на собственный опыт, что выродилось в культуру сомнения, в которой есть место только возмущению, а не разумным дебатам; в поляризующую культуру, в которой больше в цене трайбализм и самосегрегация.» (56)

Современная медиаграмотность свелась не к анализу фактов, а к автоматическому отрицанию информации

Люди заменяют рациональную проверку источников эмоциональным скепсисом, опираясь на личный опыт или единичные случаи, а не на данные экспертов. Это порождает общество, где вместо диалога царит взаимное недоверие и агрессивное отстаивание своих взглядов.

Антивакцинное движение

Во время пандемии COVID-19 вакцинация стала одной из самых обсуждаемых тем. Эксперты (вирусологи, эпидемиологи, ВО3) предоставляли данные о безопасности и эффективности вакцин, основанные на клинических испытаниях и статистике. Однако часть общества отвергала эти данные, апеллируя к личному опыту или единичным случаям.

Многие противники вакцин отвергали научные исследования, называя их «заказными» или «ложью фармацевтических компаний». Например, утверждения о том, что «вакцины изменяют ДНК» или «вызывают бесплодие», распространялись без проверки фактов.

В соцсетях стали виральными истории вроде: «Моя знакомая умерла через два дня после прививки» или «У моего ребенка после вакцины началась аллергия». Эти единичные случаи (часто не подтвержденные медицинской экспертизой) использовались как «доказательство» опасности вакцин, игнорируя статистику, что осложнения встречаются крайне редко.

Как проходили похороны зараженных 2020, фото Петр Ковалев

Добро пожаловать в Новую Норму. Социальные медиа переформатируют наш внутренний мир. По мере того как становится невозможным разделять индивида и платформу, социальный нетворкинг сливается с «социальным» как таковым. Мы болтаем о том, какие ростки информации нам дозволено щипать в эти голодные дни, и больше не интересуемся, что же нам принесет «следующий веб». Пошатнулась былая вера в сезонность хайпа, который то приходит, то уходит. Вместо этого наступил новый реализм, о котором Евгений Морозов так написал в Twitter: «Техноутопизм 1990-х утверждал, что сети ослабят или заменят иерархии. В реальности сети усиливают иерархии и делают их менее заметными» (70)

(Обложка книги Евгения Морозова «Техноненависть: как интернет отучил нас думать»)

В 1990-х многие верили, что интернет и социальные сети разрушат традиционные иерархии (например, власть правительств, корпораций, медиа), создав децентрализованное, равноправное общество. Однако, как отмечает Морозов, вместо демократизации сети укрепили существующие иерархии и породили новые, но сделали их менее очевидными. Алгоритмы, платформы и сбор данных стали инструментами «скрытого контроля», а не освобождения.

Instagram* Meta*- признана экстремистской организацией и запрещена в России

Соцсети позиционируются как пространство, где каждый может стать «звездой», если создает качественный контент. Однако на практике алгоритмы Instagram* (как и других платформ) работают так, что уже популярные аккаунты получают больше видимости, а новые или малые аккаунты остаются в тени.

Meta*- признана экстремистской организацией и запрещена в России

Алгоритм продвигает посты, которые уже набрали много лайков и комментариев. Это создает «эффект богача»: у кого есть аудитория — тому дают еще больше.

Крупные бренды или инфлюенсеры могут оплачивать продвижение (рекламу), что усиливает их доминирование.

Даже талантливый контент-мейкер без начальной аудитории или бюджета на рекламу часто не может пробиться через алгоритмический «шум».

Раньше медиа-иерархии были явными (например, ТВ-каналы, газеты). Теперь «власть» сосредоточена в руках алгоритмов и корпораций (Meta, Google), которые невидимо решают, кто получит внимание.

Пользователи думают, что соревнуются на равных, но правила игры задают алгоритмы, работающие в интересах платформ (удержание внимания = больше рекламных денег)

Фрагменты, которые мне не понятны

Спустя четыре десятилетия после эпохи Альтюссера мы не соотносим идеологию с государством в той мере, в какой это делали он и его едино-мышленники. Было бы странно и даже экзотично считать, что Facebook и Google подпадают под альтюссеровское определение «идеологического государственного аппарата». В нашу эру позднего неолиберализма и правого популизма идеология ассоциируется с рынком, а не с государством, которое отошло в сферу обеспечения безопасности рынка. Но нельзя забывать, что именно теория идеологии внесла значительный вклад в «кризис марксизма». Она помогла вскрыть проблемы, назревшие в связи с развитием студенческого движения, подъемом феминизма и других «новых социальных движений», что способствовало углублению стагна-ции и последующему банкротству СССР. А растущий интерес к медиа и «культурным исследованиям» довершил начатое. (44)

Кобек считает себя сторонником «плохого романа» в противовес спонсировавшимся ЦРУ «хорошим романам» времен холодной войны (к последней категории можно отнести и работы Джонатана Франзена, «который пишет о жителях американского Среднего Запада, чьему эпидермису недостает эумеланина»). Плохие романы здесь означают истории, которые «имитируют помешанные на медиамусоре компьютерные сети с их корявой и неуместной подачей контента». Эти романы наполнены героями с «глубокой привязанностью к юношеской литературе» вроде Хайнлайна, Толкина и Рэнд. Становится любопытно, к какой категории тогда отнести «Сферу» Дэйва Эггерса, эдакий апдейт «1984»? Можно ли считать роман о перенесенных из фильма «Особое мнение» мерах, которые принимает корпорация — воображаемый гибрид Google и Facebook, своего рода «архиплохим романом»? Что если мы уже не можем отличить утопию от дистопии?

Подходящей начальной точкой кажется культурный диагноз ренессанса нарциссизма. Здесь я ссылаюсь на работу Кристин Домбек 2016 года «The Selfishness of Others — An Essay on the Fear of Narcissism». И хотя этот текст избегает отсылок к сетевой культуре и жалоб на селфи и социальные медиа, он указывает на ключевое изменение в анализе: переход от терапевтических к количественным методам. Сегодняшний нарциссизм по своей природе является социальным и заразным и состоит из черт, «которые можно измерить среди больших групп людей». Поколение Я охватывает всю планету. При обсуждении Трампа, альт-райтов и социальных медиа в целом нам нужно избавиться от медицинских метафор. Попытка маргинализировать эгоцентричных правых популистов как «больных» может оказаться фатальной ошибкой как тактически, так и диагностически. В рецензии на книгу мы можем узнать, что «собственные взгляды госпожи Домбек отражают мысли Рене Жирара, который заявлял, что наша склонность видеть нарциссизм в своих родителях или супругах является попыткой уверить самих себя в том, что если те, кого мы желаем, не слишком отвечают нам взаимностью, то это потому что они больны, а не потому, что мы не представляем интереса (57)

Давайте признаемся: только другие испытывают приятный опыт, не вы. Это и есть тот синдром FOMO, страх упустить что-то важное, который выливается в постоянное желание быть вовлеченным в жизнь других и в мир. Такое ревностное желание является теневой стороной жажды быть частью трайба, на вечеринке, плечом к плечу. Они пьют и танцуют, пока ты где-то там, наедине с самим собой. У этой ситуации есть и другой аспект — онлайн-вуайеризм, холодная и отстраненная форма peer-to-peer культуры слежки, которая аккуратно избегает прямых интеракций. В онлайне и мы смотрим, и на нас смотрят. Переполненные фальшивым чувством близости с Другим, мы быстро впадаем в скуку и ощущаем потребность двинуться дальше. Будучи всё еще в курсе своей исторической миссии вносить вклад, что-то загружать и комментировать, мы вдруг оказываемся в другой реальности. Двигаясь задним ходом, мы вернулись к СМИ и профессиональным лидерам общественного мнения: лишь немногие знают, как выгодно использовать ресурс внимания. (75)

Критический разбор селфи также указывает на похожую культуру нарциссизма. После раннего фокуса на потенциале сетей расширять права и возможности пользователей внимание сместилось в сторону эстетики ментального и психического здоровья. Можно ли рассуждать о «добродетели нетворкинга», которая определяет, что нам надо говорить и когда заткнуться, что сохранять и когда объединяться, когда отключаться и во что вовлекаться? Как в эпоху стандартизированных товаров и сервисов жизнь каждого человека может стать произведением искусства? (105)

Вейценбаум связывает неоспоримую веру в поисковые запросы с развитием дискурса «проблем». О компьютерах говорили как о «средствах решения общих проблем», и их целью было предоставить решение для всего. Людям предлагалось доверить всю свою жизнь компьютеру. Как пишет Вейценбаум, «вот у нас есть проблема — и эта проблема нуждается в решении», но личные беды и социальные напряжения невозможно разрешить, если просто объявить их проблемами, удобоваримыми для компьютера. Вместо Google и Википедии нам нужна способность внимательно исследовать и мыслить критически, которую он сравнивает с различием между «слышать» и «слушать». Критическое понимание требует того, чтобы мы сели и послушали — и тогда мы не только услышим, но и научимся интерпретировать и понимать. (122)