Путь искренности. Творчество и успех Наты Син

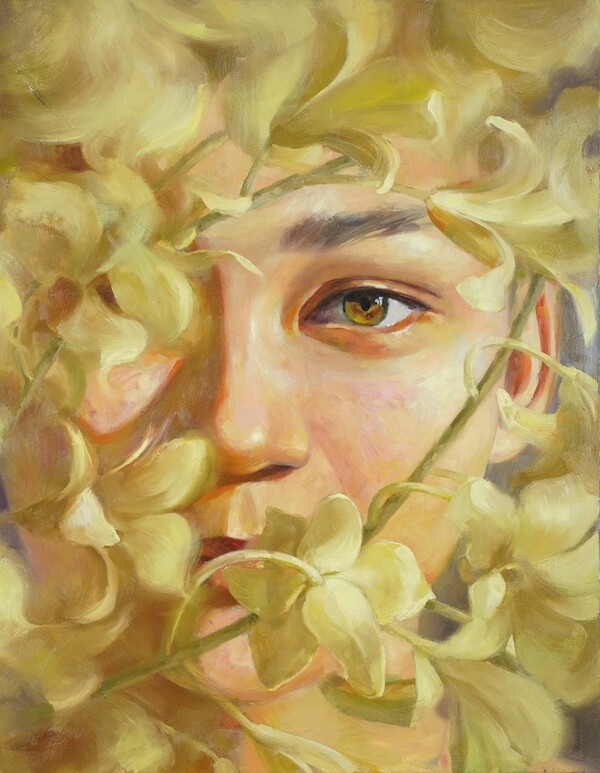

Ната Син — художница, международный блогер и основательница мастерской SIN STUDIO. В центре её творчества лежит исследование глубинной связи человека и природы, синтезирующее восточную философию, теорию бессознательного и личный опыт

Ната Син — художница, международный блогер и основательница мастерской SIN STUDIO. В центре её творчества лежит исследование глубинной связи человека и природы, синтезирующее восточную философию, теорию бессознательного и личный опыт.

Хотя личное знакомство состоялось лишь во время интервью, я уже несколько лет следила за творчеством Наты через её блог. Её работа «Тепло» регулярно попадалась мне в разных источниках, вызывая искреннюю симпатию. Именно она, наряду с интересом к творчеству художницы, побудила меня подписаться. Я часто знакомлюсь с работами разных авторов, но Ната привлекла мое внимание не только своими произведениями, но и впечатляющим развитием карьеры: её блог вырос до 100 тысяч подписчиков, а параллельно она основала собственную художественную мастерскую — сначала офлайн, а затем и онлайн. Мне было очень интересно проследить её путь от самых истоков до сегодняшнего дня. Пусть она и не самый громкий или признанный мастер современности, её упорный труд и преданность делу вызывают уважение, и я стремилась узнать её историю подробнее.

История: От детских ощущений к осознанному пути

Ната описывает своё детство как период своеобразного «плытья по течению». Она родилась в сложной, нестабильной семейной обстановке, что наложило отпечаток на восприятие мира. Как сама художница анализирует сейчас, в детстве она часто испытывала состояние, схожее с психологической диссоциацией — ощущение выхода из тела и наблюдения за собой со стороны. Эта защитная реакция психики на стресс создавала ощущение жизни в своеобразном «коконе», которое сохранялось примерно до 12 лет. Несмотря на яркие воспоминания с 3-4 лет, девочка чувствовала себя пассивным участником событий, двигающимся лишь в русле обстоятельств.

Решение стать художником никогда не было осознанным выбором. Творчество вошло в её жизнь естественно, как и у многих детей: рисование увиденного, копирование, лепка из пластилина. Занятие вышивкой стало поворотным моментом, когда она впервые ощутила свои особые способности.

«У моего отца была швейная машинка, он шил шапки, занимался ремеслом. У нас всегда были под рукой швейные инструменты, в том числе маленькие игольницы-подушечки, сердечки — шили их то ли мама, то ли папа. Однажды, мне было лет 4 или 5, я взяла иголку с белой ниткой (обращаться с инструментами меня научили рано — давали и ножницы, и лезвия) и стала вышивать на одной из таких подушечек. Просто делала ровные стежки — что-то захотелось вышить. Сидела, играла сама с собой. В комнату зашла, кажется, мамина подруга или кто-то из знакомых взрослых, посмотрела на меня и спросила: „Что ты делаешь?“ Я ответила, что вышиваю. Она воскликнула: „Ого, какие у тебя ровные стежки!“ и похвалила меня. Для меня это было абсолютно нормальным занятием — меня обычно не хвалили, просто говорили „молодец“ или „играй дальше“. Мои способности никого особо не удивляли. А тут она так удивилась! И я почувствовала… как будто знак. Не знаю, но сейчас, вспоминая, понимаю — это были яркие чувства. Во мне что-то есть особенное! В школе я училась неважно, общаться с другими детьми мне было сложно. Но то, что выделяло меня, как мне казалось, — это способность к рисованию, изображению и ручному труду. И я начала это в себе культивировать, уделять этому больше времени».

С этого маленького сердечка начался её путь в искусство

С 9 лет Ната посещала художественную школу. Осознание же того, что искусство станет профессией, пришло позже, ближе к 9 классу, когда встал вопрос о выборе специальности. Хотя изначально планировалось поступление в художественный колледж, отсутствие общежития и невозможность снимать квартиру вынудили продолжить обучение в 10-11 классах.

В итоге Ната успешно поступила на бюджет в Академию Архитектуры и Искусств в Ростове. Перед ней открывались различные художественные направления, но сознательный выбор пал на путь «культивирования творчества», где другие навыки рассматривались как вспомогательные.

Ключевые моменты: Эволюция искренности

Ната отмечает, что в её жизни было множество переломных моментов, настолько многочисленных, что выделить один ключевой невозможно. Все они, по её ощущению, плавно перетекали один в другой. Один из таких периодов пришелся на время после окончания института. Тогда она занималась созданием интерьерных работ, выполняла заказы («делала дело»). Однако в какой-то момент её глубоко заинтересовала психология — интерес, возникший из потребности решить собственные личные проблемы.

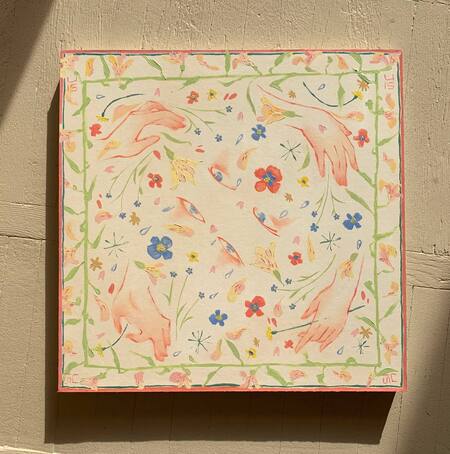

Погружение в эту тему подтолкнуло её к идее создать по-настоящему искреннее произведение искусства. До этого момента в её творчестве не было подобных прецедентов: работы были технически сложными, интересными, но не автобиографичными. Они отражали скорее художественные эксперименты — желание «попробовать написать воду» или создать «интерьерную картину». Не было ничего, что требовало бы полной душевной открытости, того, что Ната образно называет желанием «вывернуть эту душу». Именно тогда родился замысел картины «Слёзы» — портрета с изображением бусинок-слез.

«Я взяла свою детскую фотографию, полностью написала себя и пририсовала к ней вот эти слёзы… И когда назвала эту картину — это означало преодоление эмоциональной и чувственной скованности. Я достаточно чувствительный человек, но большую часть жизни скрывала и стыдилась этого. Боялась показывать свои чувства, потому что в моей семье это не приветствовалось. Тогда я решила выразить себя через эту работу. У меня не было мысли о том, чтобы кому-то понравилось; мне искренне хотелось это выразить. Вероятно, именно это стало переломным моментом, когда я начала говорить искренне в своем искусстве.»

Эта картина ознаменовала начало нового этапа. Через живопись Ната начала глубже понимать себя, исследовать свои потаённые уголки и переживания. Этот процесс самопознания и выражения постоянно усложнялся, эволюционируя со временем в сторону более духовных тем. Путь начался с психологии, с интенсивного «перелопачивания» собственных травм и попыток выразить сложные чувства. Постепенно фокус сместился в сторону духовно-религиозной сферы, где Ната продолжает свои поиски и сегодня.

Творческий процесс: Между видением и воплощением

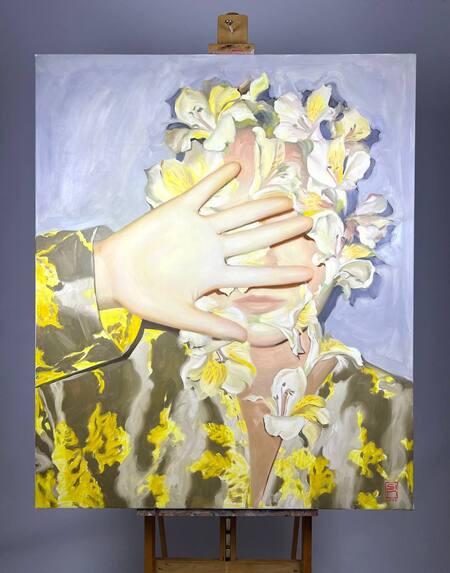

Ната отмечает, что яркие замыслы не всегда находят удачное воплощение. Нередко возникает разрыв между внутренним видением и результатом на холсте: идея, казавшаяся гениальной в воображении, при переносе на полотно теряет силу. У неё существуют некоторые неопубликованные картины, которые она сознательно оставляет в тени, не чувствуя готовности их демонстрировать. Некоторые из них, возможно, обретут завершённость позже: Ната допускает, что возможно, позже покажет эти свернутые холсты зрителям

Художница подчёркивает принципиальное различие между своими произведениями: всё, что она публикует, проходит строгий внутренний отбор как завершённое искусство. Одновременно существуют сугубо личные работы, созданные «для себя» — их видят лишь редкие гости её мастерской.

От личной страницы к международному признанию

Аккаунт Наты Син в Instagram (запрещённая в РФ соцсеть компании Meta) существует очень давно — гораздо дольше, чем она позиционирует себя там как профессиональная художница. Страница была создана ещё в школьные годы как личный блог. Изначально Ната публиковала обычные для подростка вещи: свои фотографии, забавные рисунки. Однако интерес к платформе быстро угас; в то время среди её круга популярнее был ВКонтакте, где слушали музыку, общались, рисовали на «стенках» и использовали «сохранёнки». Instagram (запрещённая в РФ соцсеть компании Meta) казался менее привлекательным — просто «соцсетью с картинками».

В студенческие годы публикации возобновились, но оставались редкими и не связанными с искусством. Аккаунт служил скорее для пассивного наблюдения за другими, с эпизодическими постами о студенческой жизни — не чаще раза в год.

Перелом наступил с внедрением Reels (коротких видео). К этому времени Ната уже периодически выкладывала контент и обожала процесс съёмки. Страсть к созданию видео была настолько сильна, что на первые деньги, заработанные в Абхазии (она вешала шторы), она купила iPhone 10 специально для съёмок. Снимала буквально всё, и, по её ощущению, тот ранний, экспериментальный контент был даже интереснее нынешнего — настолько сильно она тогда «кайфовала» от процесса.

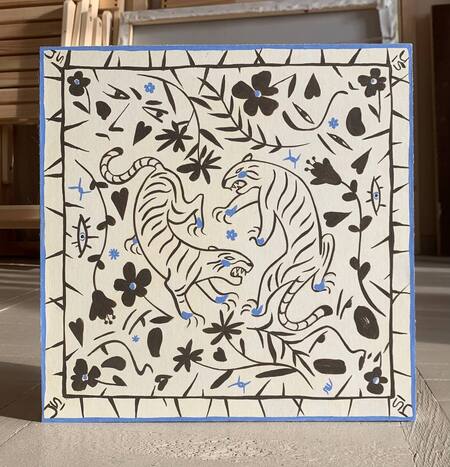

Ключевым стал один спонтанный ролик. Разочаровавшись в сложном монтаже («заморачивалась», «подбивала под музыку»), Ната просто сняла один кадр: как свет в мастерской падает на рельефную поверхность её картины «Тепло», создавая игру теней, которая исчезала при повороте холста к свету. Она выложила видео без особых ожиданий, буквально «на бегу».

В дороге её ждал шок: уведомления сыпались непрерывно. Видео взлетело, набрав сотни тысяч просмотров (200К, 300К). «Я такая: что происходит? Вы что, с ума сошли?» — вспоминает художница

Этот случай стал стартом «золотого времени» для её аккаунта — периода стремительного роста аудитории. Подписчики прибывали «пачками», но главным сюрпризом стал их состав: преимущественно иностранцы (Пакистан, Индия, США). Это поставило перед Натой вопрос языка общения (она не знала английского), и она приняла решение дублировать контент через перевод. Эта практика стала привычной и сохраняется до сих пор.

Произошедший успех Ната считает ключевым моментом для выхода на международный уровень. Его причина, по её мнению, кроется в силе визуального языка, понятного без слов, подкреплённого глубоким символизмом её картин и эффектной подачей через видео. Успех определили не только форматы (Reels), но и суть её искусства.

Признание и практика: Участие в ArtLife и путь преподавания

Участие Наты Син в фестивале ArtLife стало для нее знаковым опытом профессионального признания и заботы о художнике. Она подала заявку, даже просрочив дедлайн на день, руководствуясь принципом «пусть будет» — без особых ожиданий. Однако уровень организации фестиваля превзошел весь ее предыдущий опыт. ArtLife создал беспрецедентные условия, особенно для иногородних участников: оплатил поездку, проживание, обеспечивал трансфер. «Я почувствовала себя какой-то суперзвездой, — признается Ната, — я думаю, что каждый художник должен хоть раз себя так почувствовать.»

Хотя массового прироста аудитории после фестиваля она не заметила (некоторые узнавали ее именно по ArtLife, но таких было немного), самым ценным стали личные встречи. Особенно запомнился трогательный момент совсем неожиданной встречи с художницей и подписчицей Наты. Девушки уже собирались расходиться, но увидели друг друга на выходе. Оказалось, подписчица родом из Сочи, а её работы посвящены энергии тепла и близости с природой, что очень откликается Нате. Это знакомство стало для нее удивительным подарком. Главным же итогом ArtLife стало внутренне подтверждение: «Для меня это было… как поставить галочку в голове, что я могу участвовать крупных фестивалях, выступать на большую аудиторию и картины, которые мне самой кажутся простыми, могут оценить по достоинству»

Параллельно с развитием искреннего творчества, сложного для монетизации, Нате требовался стабильный доход. Она выбрала преподавание, опираясь на имеющийся опыт и способности.

«Мне нужно было то, что будет меня кормить, пока я пишу свои работы, ведь это не коммерческая история… У меня получалось раньше преподавать, я решила: почему бы нет?»

Ее старт в школе рисования оказался стремительным: «Меня взяли сразу, потому что в тот день уволили всех преподавателей, а я как раз пришла.» Нате пришлось преодолеть недовольство учеников, лишившихся прежних педагогов. Несмотря на трудности адаптации, она проработала там семь месяцев за скромную плату.

Осознав необходимость ухода, она решила заниматься с учениками индивидуально.

«По счастливой случайности мне написала девушка, с которой мы виделись лишь раз на выставке… Она говорит: „Я ищу еще одного художника, чтобы снимать мастерскую вместе… тебе случайно не нужно помещение?“ Я сначала хотела отказаться, но потом подумала: да это же знак, что нужно уже начать преподавать!»

Сняв небольшое узкое помещение с окном за символическую плату, Ната начала частную практику. Когда доход сравнялся с зарплатой в школе, она ушла.

Этот шаг стал началом длительного пути в преподавании: работа в команде с одногруппницей, а затем — открытие собственной студии SIN STUDIO. Если изначально преподавание было лишь «стабильным заработком», поддерживающим ее художественные поиски, то со временем она открыла в нем более глубокий смысл: возможность передавать ученикам не только «сухие знания по рисованию», но и практический опыт действующего, развивающегося художника, его философию и связь с миром искусства. «Я поняла, что в этом тоже есть какой-то такой более глубинный смысл для меня во взаимодействии с людьми.»

Источники и контекст: Эволюция вдохновения

Источники вдохновения Наты Син со временем претерпели изменения. Если раньше ее легко захватывал «трепетный восторг» от других художников, то сейчас это происходит реже. Однако она выделяет корейского фотографа, за которым активно следит. Его работы синтезируют корейскую и европейскую эстетику, превращая фотографию в произведение искусства, насыщенное цветами и символами (включая бабочек, что порой заставляло восклицать: «да как так, я же написала это три года назад!»), хотя и без уверенности в его знакомстве с ее творчеством.

Более системное влияние на ее восприятие искусства оказала работа с искусствоведом над артист-стейтментом и погружение в контекст современного, особенно российского, арт-рынка. Искусствовед рекомендовала литературу, которая позволила Нате взглянуть на арт-мир не только изнутри мастерской художника, но и через призму теории и критики.

Она начала потихонечку рассматривать, как искусствоведческие эссе и исследования влияют на восприятие искусства. Ната подчеркивает избирательный подход: «Не могу сказать, что я прям всё изучаю, но то, что мне интересно, я конечно читаю.» Ее фокус — на том, что близко ее искусству, и на то, что дополнит ее искусство, как-то его углубит, сделает более интеллектуальным. Это чтение стало инструментом для осмысления собственной практики и ее места в более широком культурном поле.

Путь Наты Син — это история не столько о громкой славе или мгновенном успехе, сколько о последовательном и мужественном движении к внутренней аутентичности. От детских ощущений жизни в «коконе» и пассивного «плаванья по течению» через техническое мастерство к осознанному решению «вывернуть душу» на холст — ее творческая эволюция стала глубоким актом самопознания и самоисцеления.