Специфика русской пикториальной фотографии в международном контексте

А. С. Мазурин. Дачница. 1902 г.

Концепция

Русская пикториальная фотография (от английского слова pictorial — «живописный») — это течение в отечественной фотографии конца XIX — начала XX века, для которого было характерно создание художественного эффекта вместо документального отображения реальности, стремление приблизить фотографию к живописи, используя при этом мягкорисующие объективы и особую сложную технику печати для достижения тональности.

Представители пикториализма создавали уникальную картину мира жизни своего времени, эмоционально окрашивая произведения и придавая им индивидуальный смысл. Осознанно уходя от документального отображения объектов, пикториалисты отдавали предпочтение пейзажам, портретам и жанровым сценам. Обыденные бытовые сюжеты и упрощенная композиция помогала придать большее значение художественному приему, передать атмосферу снимка, личные эмоции и состояние автора, его субъективное видение. Фотографы придавали в своих снимках оттенок тайны, загадочности и выразительности, что позволяло зрителю увидеть в плавных силуэтах на фотографии определенный художественный подтекст.

Н. Петров отмечал, что «художественное произведение никогда не бывает и не может быть объективным воспроизведением действительности, так как оно в сущности передает… не самую действительность, а лишь представление о действительности, создавшееся в психике художника».

Для придачи художественной выразительности и искажения реальности пикториалисты в своей работе экспериментировали с различными техниками «благородной печати», использовали специальную оптику и разнообразные растворы при проявке негатива чтобы создать нужный эффект. Мягкий фокус, активная работа со светом и тенью, ручная раскраска — все эти приемы могли использоваться авторами для достижения своих целей.

Пикториальная фотография впервые заявила о себе в Европе в конце XIX века, на рубеже XX века в Европе, а затем в 1920–1930-е годы она распространилась и в России через журналы, а также благодаря поездкам российских фотографов на различные европейские конкурсы и выставки.

Российская школа пикториальной фотографии отличалась от других своим разнообразием творческих приемов и утонченней эстетикой, а среди российских фотографов-пикториалистов можно выделить Н. А. Петрова, А. О. Карелина и А. С. Мазурина.

Данное визуальное исследование будет сосредоточено на выявлении и рассмотрении уникальных черт русской пикториальной фотографии, отображение ее специфики на фоне международных тенденций.

Целью данного исследования является анализ специфических характеристик русского пикториализма и определение его места в общем контексте международного развития этого направления.

Визуальное исследование будет построено на анализе работ ведущих представителей русского пикториализма, что включает в себя изучение тематики, композиционных решений, использования света и тени, а также технических приемов, применяемых в процессе создания снимков.

П. В. Клепиков. Рассвет над Симеизом. 1925 г. Желатиносеребряный тонированный отпечаток

Особенности русской пикториальной фотографии

Использование мягкого фокуса, «благородных» способов печати

Российские фотографы-пикториалисты нередко использовали для создания романтического эффекта в своих снимках технику мягкого фокуса, использовали при съемке мягкорисующую оптику для создания туманного, таинственного образа.

Чтобы воспроизвести данный эффект, пикториалисты использовали специальный объектив или фильтр, благодаря которым создавалось изображение с размытыми краями.

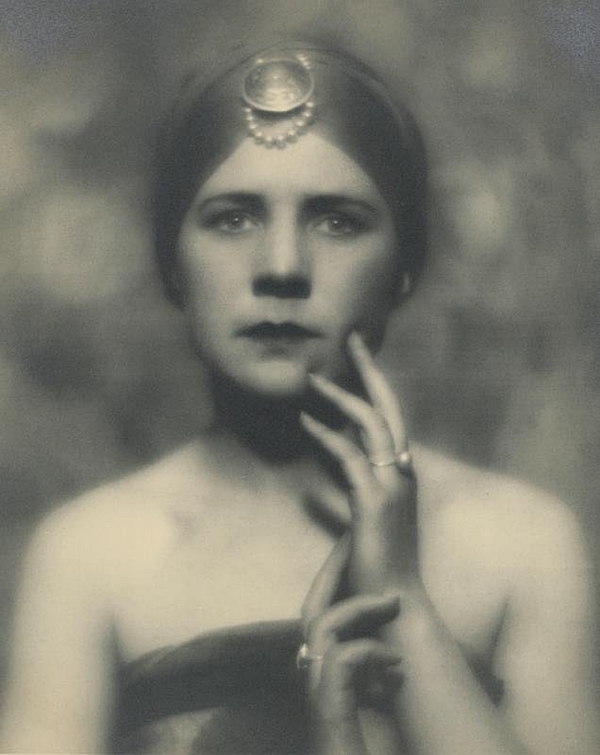

1. А. Д. Гринберг. Женщина со звездой. 1923 г. 2. А. Д. Гринберг. Лестница. Кучино. 1920-е

Также важно упомянуть про взаимоотношение между негативом и позитивным отпечатком: негатив считался лишь основой, начиная с которой фотограф выстраивал весь последующий сюжет и настроение своего произведения.

Также применялись кадрирование и ретушь, а также «благородные» способы печати: гумбихроматный (гуммидрук), бромомасляный (бромойль), озобром. Один из российских пикториалистов, Трапани, даже изобрел свой метод обработки позитива под названием «лучистый гумми».

Можно сказать, что каждый отпечаток — уникальное произведение, которое помещалось в художественный контекст: участвовало в конкурсах, выставлялось в галереях и покупалось коллекционерами.

А. Д. Гринберг. Летнее солнце. 1926.

В. И. Улитин. Корабли в отлив. 1926.

Н. П. Андреев. Зима в Серпухове. 1930-е

С. И. Саврасов. Пейзаж. 1920-е. Бромойль

П. В. Клепиков. Мотив для декорации (усадьба Николо-Урюпино). 1924 г.

Использование света

Российские пикториалисты также кропотливо работали со светом и тенью для для большего приближения к живописи. Свет помогал добиться эффекта многослойности, выразительности в снимках.

Авторы тщательно исследовали возможности света и таким образом разработали множество технологий позитивной печати, методов съемки и проявки фотографий.

Н. П. Андреев. Уголок Деревни. 1927 г.

Н. П. Андреев. 1930-е

А. С. Мазурин. За туалетным столиком. 1900-е

1. А. Д. Гринберг. Тени на снегу. 1926 г. 2. А. Д. Гринберг. Пейзаж. 1926 г.

А. Д. Гринберг. Дворик. 1928 г. Желатиносеребряный отпечаток

Раскрашивание фотографий

Некоторые русские пикториалисты могли наносить краску или пигмент поверх фотографии, чтобы придать снимкам цвет и фактуру, уйти от монохромности.

Например, работа «Сокольники» Мазурина — монохромный отпечаток, который поверх раскрашен медовой акварелью, благодаря чему создается полноцветное изображение.

А. С. Мазурин. «Сокольники» 1898–1902 гг. Раскраска медовой акварелью

Н. П. Андреев. Весенние воды. 1920-е. Желатиносеребряный отпечаток, прорисовка

Н. П. Андреев. Восход луны. 1929 г. Бромойль, раскраска

Н. П. Андреев. Осенние заботы. 1930 г. Желатиносеребряный отпечаток, раскраска

Н. П. Андреев. «Жница». 1930-е. Желатиносеребряный отпечаток, раскраска, прорисовка

Н. П. Андреев. 1930-е. Желатиносеребряный отпечаток, раскраска

Психологический портрет, освещение быта крестьян

Одним из частых мотивов на снимках российских пикториалистов является образ родины, русской деревни, освещении быта и жизни крестьян.

В своих снимках они также стремились создать глубокий психологический образ человека, передать художественный образ, созданный в различных видах пластического движения человеческого тела.

С. А. Лобовиков. Мужики. 1907–1908 гг. Желатиносеребряный отпечаток

С. А. Лобовиков. Бродячая Русь. 1910-е. Желатиносеребряный отпечаток

1. С. А. Лобовиков. Закат. 1907–1908. Красно-коричневый гуммиарабик 2. С. А. Лобовиков. В гости к бабушке. 1907–1908. Красно-коричневый гуммиарабик

А. И. Трапани. Этюд. 1915 г. Фотоофорт

А. Д. Гринберг. Мария Песчаная. 1926 г. Бромойль с переносом

А. Д. Гринберг. Ню. 1925 г. Бромойль

1. Л. В. Шокин. Портрет девушки. 1923 г. Бромойль 2. Л. В. Шокин. Цыганка. 1926 г. Бромойль 3. Л. В. Шокин. Портрет старика. 1930-е. Бромойль с переносом

Влияние русского пикториализма на мировую культуру

Один из важнейших деятелей, Н. Петров, внес огромный вклад в разработку теоретических основ пикториальной фотографии, опубликовав множество работ на английском, русском и немецком языках. Он выступает как инициатор движения передвижных фотографических выставок — приводит к образованию собственных музеев.

Мазурин — первый пикториалист, который приобрел широкую известность за пределами России. В 1899 году его избрали почётным членом Французского фотографического общества.

Пикториалисты представляли «фотографическое искусство революционной России» в странах Европы, Америки и Азии. В их работах многие критики отмечали «совершенство исполнения и глубину образов».

Произведения русских пикториалистов также отмечались на международных конкурсах, где были собраны работы самых разных направлений.

Многие авторы, например, Еремин, Гринберг, Андреев и др. были вписаны в мировой художественный контекст. Они получали золотые и серебряные медали на крупнейших международных фотографических выставках и салонах.

Н. П. Андреев. Первые цветы. 1920-е. Желатиносеребряный отпечаток

Заключение

Нельзя отрицать тот факт, что русские фотографы внесли уникальный вклад в развитие пикториализма. Их работы представляют собой важный фрагмент истории мировой фотографии.

Несмотря на неоднозначное отношение к творчеству пикториалистов, их фотографии пользуются популярностью у коллекционеров благодаря самобытности снимков, уникальным техникам обработки негатива.

Культурное и художественное наследие русских пикториалистов отражается и в творчестве современных фотографов, так как они продолжают искать и находить новые способы запечатлеть культурную идентичность.

Сергей Иванов-Аллилуев. Труд. 1922 г. Желатиносеребряный отпечаток

Алексей Логинов. Русская пикториальная фотография. [Электронный ресурс] // Наше Наследие (URL: https://web.archive.org/web/20200220061753/http://nasledie-rus.ru/podshivka/6024.php) Дата обращения 18.11.24

Визуальное погружение: русские пикториалисты. [Электронный ресурс] // Дзен (URL:https://dzen.ru/a/ZEUFr1c6b2bSzkpd) Дата обращения 17.11.24

Евгений Березнер, Ирина Чмырева. Русский пикториализм. [Электронный ресурс] // Горький Медиа (URL: https://magazines.gorky.media/vestnik/2002/5/russkij-piktorializm.html) Дата обращения 16.11.24

Евгений Березнер, Ирина Чмырева. Русская пикториальная фотография. Часть I. Из собрания М. Голосовского. [Электронный ресурс] // Photographer.Ru (URL:https://web.archive.org/web/20210112025919/https://www.photographer.ru/gallery/about65.htm) Дата обращения 18.11.24

Кристина Бесстрашнова. Пикториализм: запечатление прекрасного [Электронный ресурс] // Росфото (URL: https://www.rosphoto.com/history/piktorializm_zapechatlenie_prekrasnogo-4057) Дата обращения 15.11.24

О.Свиблова, Д. Федосов Тихое сопротивление. Русский пикториализм 1900–1930-х гг. / О.Свиблова, Д. Федосов — 1. — Москва, ул. Остоженка, 16: ГУК г. Москвы «Мультимедийный комплекс актуальных искусств», 2005 — 191 c. Дата обращения 18.11.24

Работы мастеров русского пикториализма 1910–1930-х годов [Электронный ресурс] // Росфото (URL: https://rosphoto.org/events/piktorial-naya-fotografiya-iz-kollektsii-rosfoto/#sel=15:3,15:6) Дата обращения 18.11.24

Татьяна Сабурова, Анастасия Васильченко. РУССКОЕ ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО В МОСКВЕ (1890-1930) [Электронный ресурс] // Союз Фотохудожников России (URL: http://www.photounion.ru/Show_News.php?nnum=258) Дата обращения 18.11.24

https://dzen.ru/a/ZEUFr1c6b2bSzkpd Дата обращения 17.11.24

https://www.rosphoto.com/history/piktorializm_zapechatlenie_prekrasnogo-4057 Дата обращения 15.11.24

О.Свиблова, Д. Федосов Тихое сопротивление. Русский пикториализм 1900–1930-х гг. / О.Свиблова, Д. Федосов — 1. — Москва, ул. Остоженка, 16: ГУК г. Москвы «Мультимедийный комплекс актуальных искусств», 2005 — 191 c. Дата обращения 18.11.24

https://rosphoto.org/events/piktorial-naya-fotografiya-iz-kollektsii-rosfoto/#sel=15:3,15:6 Дата обращения 18.11.24

https://mamm-mdf.ru/exhibitions/tihoe-soprotivlenie-piktorializm-v-russkoy-fotografii/ Дата обращения 18.11.24