Пленка как физический объект в экспериментальном кино

Концепция

В рождении пленки заложено создание фотографического желатина, субстанции, получаемой путем варения коровьих шкур и костей. Пленка берет свое начало в живой природе и, в отличии от цифрового носителя, остается в материальном мире навсегда: она показывает и скрывает, хранит и утрачивает визуальную информацию. Как у живого организма, у нее есть стадии жизни: от рождения, происходящего от коров и земли, до возможной смерти, прямой или косвенной, пленка может быть как сожжена, так и просто отправлена в забытие, потеряться среди предметов материального мира. Она уязвима к внешним воздействиям, и эта уязвимость становится важным фактором в поле экспериментального кино. Пленка, как материал, становится медиумом, который диктует правила игры за счет своих физических свойств, которые тем не менее могут быть направлены на поддержание мысли автора, стать тем самым языком выразительности. И уже сама по себе она может выступать в роли фильма: стоит запустить проектор с пустой пленкой и мы увидим свет, как нулевую точку кинематографа.

Джордж Лэндау «Фильм, в котором появляются дырочки перфорации, буквы на ракорде, частички грязи и прочее» 1966

Визуальное исследование направлено на выявление методов непосредственного взаимодействия с пленкой режиссерами экспериментального кино. Тело пленки в поле поиска нового языка кино не остается сакральным, оно живет, видоизменяется, теряет и приобретает все новые свойства в руках разных авторов. В моем исследовании важен как технический аспект монтажа, так и смысловая составляющая разработанного приема. Зачастую поэтика кадра и общая композиция картины усиливается за счет физики пленки, как прямого первоначального носителя кино. Синопсис и носитель не просто вступают в диалог, они становятся единым телом: мы смотрим фильм, а видим его организм, физическую структуру. Однако стоит понимать, что работы, представленные в визуальном исследовании, были оцифрованы, и этот перенос законсервировал момент: показал единственный и неменяющийся вариант того или иного фильма. Тогда как в реальном мире после каждого последующего показа на пленке появляются микродефекты от проектора, которые и дают развитие жизненному циклу пленки: каждый новый показ будет отличаться от предыдущего.

Многие экспериментальные режиссеры и сегодня отдают предпочтение пленочной камере при выборе технического оборудования для съемки. И связано это в первую очередь инструментальным разнообразием приемов, которое можно реализовать при таком подходе. Так некоторые фильмы просто не могут быть тем, чем они являются, если бы были сняты на цифровую камеру, сам их костный скелет — тело пленки, она вслед за режиссером дает им жизнь.

I. Светы, блики и засветы

Анри Шометт «Пять минут чистого кино» 1926

Первый раздел посвящен физике света и его производных (засветов и бликов) в пространстве кадра. Сама по себе пленка светочувствительна на двух уровнях: при процессе съемки и во время проявки. На обоих уровнях могут возникать дефекты и артефакты, которые в классическом кинематографе означали бы брак. Однако в поле экспериментального кино свет и его производные становятся материалом, полноценным героем.

«Киноплёнка работает со светом. Она настоящая, реальная. На ней остаётся тень события, которое было снято. И свет, который проецируется на экран, тот же, что был в реальности. Существует физическая связь зрителя и снятого события.»

Пип Ходоров

в интервью журналу «Сеанс»: Наталья Шарапова «В плену и пленки» от 03.10.2011

Анри Шометт «Пять минут чистого кино» 1926

Анри Шометт работает с рифмами бликов и их динамикой. При этом работа света и тени раздваивается на композиционную и физическую: режиссер запечатлевает игру бликов и при этом создает на пленке эффект инверсированного растра. Уже за счет светлых прорезей-точек предмет окончательно теряет свою структуру, распадаясь и перебираясь в нечто совершенно отличное.

Так первая часть фильма крайне герметична, а все объемы предметов построены за счет их собственных бликов. Вторая часть фильма построена на засветах от солнца: белизна кадра становится центральной точкой, которая держит кадр, а природный ландшафт сменяется, опираясь на эту точку.

Джим Дженнингс «Веревка для белья» 1977

Съемка бытовой сцены сушки белья в картине Джима Дженнингса раскрывает перед зрителем новую грань благодаря такому физическому свойству полночной камеры как засвечивание пленки. Режиссер ловит этот момент попадания солнца в кадр и вставляет туда негативы, следующие за засвеченными секундами. Перед нами двойное пространство реальности и сна, дня и ночи, действия и воспоминания.

Усама Альшаиби «Сон о Самарре» 2007

Подобный ясновидческий эффект достигается концептуальным приемом съемки на пленочную камеру экрана телевизора. Цифровой носитель излучает свет, который не может корректно считаться и лечь на пленку, таким образом и достигаются радужные переливы, которые усиливают эффект мечты и инфернальности происходящего. Важна также композиция пространства, как снимаемого, так и приобретаемого посредством природы пленки — вертикальное здание, вертикальные полосы ели различимых людей бьются световым искажением в виде горизонтальных полос на пленке.

Джек Чамберс «Мозаика» 1964-65

Высветление кадра как элемент нарратива — фрагмент с героиней, разбрасывающей лепестки цветков, разбит на несколько частей и вставлен в канву фильма с постепенным выселением, прогрессивно увеличивающимся от начала к концу. В композиции фильма эти кадры поставлены рядом с контрастными. Так девушка словно растворяется в теле пленки, сливается со светом и со временем пропадает. Ее счастливое настроение сильно контрастирует не только с разницей свето-теневого решения близких кадров, но и внутренним состоянием тревоги.

Маша Годованная и Сильвия дас Фадаш «Ее* руки и его формы» 2017

Еще одним важным физическим состоянием пленки является негатив — та стадия жизни пленочного кино, которая в конвенциональных фильмах проходит незамеченной, исчезает после проявки. Однако режиссеры экспериментального кино активно работают с негативами, вплетая образы перевернутого света и тени в канву повествования.

Работа «Ее* руки и его формы» созданная двумя режиссерками по форме представляет собой полиэкран из двух отдельных материалов. Пленка обработана и проявлена в некоторых местах, чтобы воспроизвести на экране спектральные образы, чье рождение больше интуитивно, чем логически просторено.

II. Наложения, расслоения и маски

Эдуард Шелганов «Групповой портрет одиночества» 1992

Раздел призван определить структурную целостность одного кадра, состоящего из сразу двух или более частей пленки, воспроизводимых одновременно. Данная природа манипуляции с экранным пространством предполагает получение нового образа посредством скрещивания двух или более исходных материалов. При этом наложенная пленка может как обнажать материал, так и скрывать его, выступая в роли маски, допуская к демонстрации лишь некоторые части другой пленки. Я исследую причину, по которой режиссеры расширяют визуальный ряд одного кадра до нескольких сюжетов, которые вступают в диалог или спор в пространстве кадра.

Эдуард Шелганов «Групповой портрет одиночества» 1992

Со слов самого Эдуарда Шелганова в основу его произведения лег мотив технических проблем и сложностей при съемке фильмов, которые коррелируются с трудностями психологическими. Так в фильме «Групповой портрет одиночества» героям на физическом уровне сложно задержаться в кадре, они исчезают, на их месте сразу же оказываются фрагменты другой пленки, фрагменты несущегося города и его жизни. Так происходит синтез психологии и кинопроизводства: автор показывается тщетность попыток задержаться в кино, ровно также как и в самой жизни. Внешний мир не постоянен, как не постоянна и пленка. Эдуард Шелганов сторонник подхода, предполагающего, что фильм не закончен после того, как он отснят. Снимая реакцию зрителя после первого показа, он может вставить ее в финал картины, показывая тем самым как фильм живет, что он не статичен и при этом не отделен от зрителя.

Эдуард Шелганов «Работа без ошибок» 1992

«Работа без ошибок» была снята Эдуардом Шелгановым в тот же год. Фильм с четким построением ритмичного монтажа, быстрой и дерганой сменой образов, внезапно распадается на пространство основного сюжета и бегущего поверх потока воды — естественного и постоянного, но не менее быстрого и ритмичного. Так сталкиваются два пространства: мир человека в домашней и городской среде и природная стихия. И оба эти пространства пульсируют в едином ритме, словно запечатлевая стремительный бег времени жизни.

Джим Дженнингс «Преломление» 1972

Джим Дженнингс «Преломление» 1972

Картина состоит из дребезжащего документирования природных сцен, дыхание окружающего мира. Для усиления эффекта непостоянства и движения ветвей дерева на ветру Джим Дженнингс накладывает части пленки со схожем партерном листьев таким образом, словно ни камера, ни человеческий глаз не может сфокусироваться на объекте и наблюдает чистое движение. При этом присутствуют сцены с многочисленными наложениями, которые скрывают образ крыльца дома ровно до тех пор, пока все дополнительные части пленки не пропадут или не появятся. Так привычный образ не предстает перед зрителем сразу, а словно прогружается в сознании, как всплывающее воспоминание.

Холлис Фрэмптон «Руководство по оружию» 1966

Холлис Фрэмптон назвал «упражнением для камеры из четырнадцати частей», на котором запечатлены его друзья-художники, занимающиеся повседневными делами. В конце фильма он накладывает увеличенные фрагменты с сидящим неподвижно на стуле другом поверх основной съемки того же человека, словно ему удается поймать процесс мышления, внутреннее разделение сознания мужчины на динамику осмысления и напряженного пребывания в кадре. Собственные руки мужчины словно ловят его, устанавливают границы его фигуры в кадре, держат «в руках» его поведение.

Стивен Брумер «Пребывание в отеле» 2017

Стивен Брумер запечатлел в фильме герметичную смену дня и ночи в окне отеля в Оттаве. С мощью наложения кадров с оконной рамой, смещенных на небольшие расстояния ему удалось передать движение, которого нет и быть не может: окно и стены замкнутой комнаты остаются неподвижны, за окном видна лишь кирпичная стена или чернота ночи. Время от времени в кадр неловко вклиниваются абажуры, словно напоминая о человеческом присутствии в столь математичном построении кадра.

Кохэи Андо «Ох! Моя мать» 1969

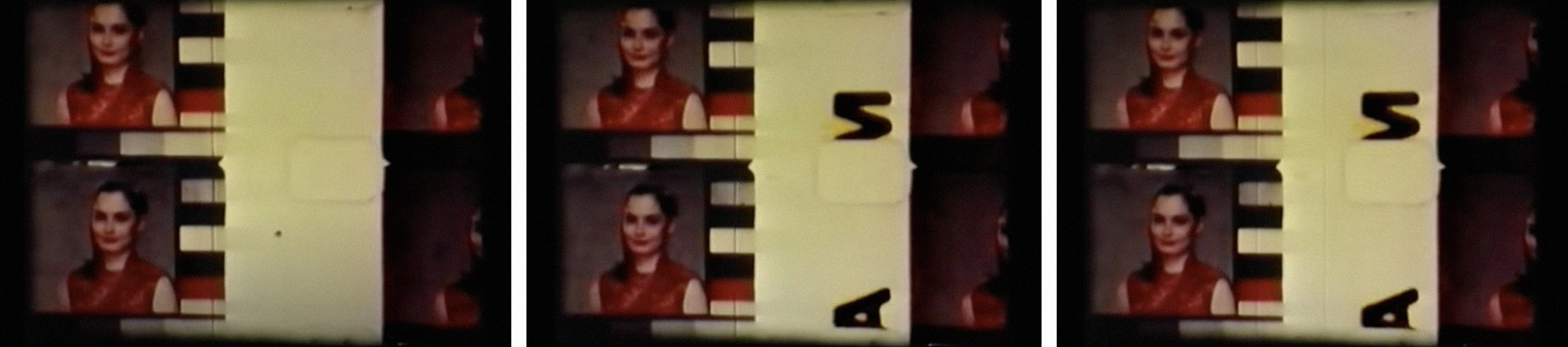

«Ох! Моя мать» стала ранним экспериментальным фильмом Кохэи Андо, снятым на 16-мм пленку. Центральным нарртивным образом произведения стал портрет матери режиссера, созданный за счет бесконечного расширения изображения через зацикливание видео. Дополнительно автор использовал наложение нескольких слоев пленки, но не делая их прозрачными, а маскируя контент, например, в глазах женского лица. За счет этого приема усиливается впечатление глубины и объема пространства и восприятия персонажа. Перед нами не живой человек, а деформированный составной образ, который не заканчивается на аморфной визуальной репрезентации.

Джозеф Бернард «КАМЕРА» 1977

Фильм «КАМЕРА» стремится передать и сформулировать все оттенки значения этого слова. В нем использовано большое количество химических воздействий на тело пленки, поэтому эта работа должна была быть отнесена в следующую рубрику. Однако я хотела выделить два важных лейтмотива фильма: дерево за окном и рентгеновские снимки человеческого тела. В контексте концепции фильма эти объекты, снятые на камеру и очерчивающие границы (как окна, словно рамки, из которой мы наблюдаем за ограниченной частью мира, так и границ человеческой черепной коробки, в которой заключено сознание) эти образы сращиваются именно благодаря наложению: дерево уже прорастает внутри человеческой головы напрямую.

Луиза Бурк «АВТОПОРТРЕТ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 2002

Луиза Брук наткнулась на пленку, легшую в основу фильма, занимаясь раскопками на заднем дворе. Кадры хроники были закопаны за ненадобностью, словно капсула времени, ждавшая когда ее найдут. Откапав саму себя, режиссерка создала фильм-автопортрет смерти и воскрешения. Два слоя пленки, деформированный и обычный сосуществуют в теле композиции таким образом, что «чистые кадры» благодаря маскированию словно спрятаны, зарыты под частями деформированной пленки, лишь изредка проступая наружу.

III Создание — созидание — уничтожение

Сэм Спрекли «Летняя жара» (Часть 1) 2015

Пленка, как объект материального мира, неизбежно подвержена внешним воздействиям, даже химикаты для ее проявления, могут представлять опасность ее целостности. Но если в поле конвенционального кино испорченная пленка считается производственным браком, то для экспериментального кино уязвимость пленки сама по себе рождает пространство для опытов и новой коммуникации с материалом.

В данном разделе я перехожу к работам-результатам непосредственного внедрения в ткань пленки. Первая часть состоит из кинокартин, для создания которых не потребовалась съемка и работа с камерой. Каждый из фильмов этой части создан исключительно благодаря манипуляциям с тканью пленки, как пустой, так и found-footage. Во второй части рубрики представлены режиссеры, которые посредством разных техник уничтожают исходные кадры пленки, чтобы само уничтожение легло в основу нарративной истории.

фильмы без камеры

Альдо Тамбеллини «ЧЕРНЫЙ ЭТО» 1965

Для Альдо Тамбеллини свет и движения стали главными героями фильма «ЧЕРНЫЙ ЭТО». Движение кадров создавалось за счет механизма работы проектора, он же транслировал свет, являя зрителю кропотливую работу с телом пленки. Режиссер использовал кислоты, рисовал поверх, царапал, перфорировал пленку, и вся проделанная работа ожила при воспроизведении на проекторе. Мы видим паттерны и структуры уничтожения в быстром темпе сменяющие друг друга, создающие чистую абстракцию — созидательный триумф и красота распада.

Джон Брекидж «Мотыльковый свет» 1963

Кино «Мотыльковый свет» проявляется благодаря свету проектора, которые демонстрирует огромное количество крылышек мотыльков, кусочков сухой травы и частей прочих насекомых, приклеенных к пленке. Джону Брекиджу удалось продемонстрировать огромное визуальное богатство и разнообразие при внешней материальной дешевизне создания. Никакая камера не смогла бы запечатлить столь мелкие фактуры настолько же хорошо, как они сами себя показывают. В данной работе материальность пленки и демонстрируемых картин возведена в абсолют.

Стивен Брумер «Потамкин» 2017

Фильм-биография был создан из пленок тех кинолент, на которые писал свои впечатления кинокритик Гарри Алан Потамкин, скончавшийся в возрасте 33 лет в 1933 году от голода. Кадры в фильме изменены и деформированы, разбиты на крупные свето-теневые мазки, и тем не менее в них мы узнаем кадры скатывающейся по ступеням коляски и бегущей по одесской лестницы толпы.

съемка и пленка

Эммануэль Тет «Заклинатель змей» 1980

Эммануэль Тет «Заклинатель змей» 1980

«Заклинатель змей„— фильм режиссера экспериментального кино румынского происхождения, Эммануэля Тэта. В работе присутствует отснятый материал с человеком, исполняющим хаотичные движения. При процессе монтажа на пленку была нанесена линия, которая и стала той самой „змеей“, с которой взаимодействовал актер и которую не видел во время съемки. Однако при просмотре фильма зритель считывает, что пластика героев выстроена следующим образом: нарисованная линия словно контролирует движения актера, а не он ее заклинает. Так происходит конфликт между героями, никогда не встречавшимися физически, но сосуществующими в теле кинопленки.

Эммануэль Тет «Охота на птиц» 1980

Эммануэль Тет «Охота на птиц» 1980

«Охота на птиц» была снята режиссером в тот же год, в ней также присутствуют нарисованные герои в виде собаки, которая прибивается к стае животных, снятых на камеру. Также над водной гладью летают чайки, выцарапанные в теле пленки. При этом мы считываем рифму между живыми прорезями птиц и съемкой мертвых голубей, проявленных таким образом, что все они раскрашены в разные цвета, словно это отравление химикатами в процессе проявки пленки стало причиной их гибели.

Сэм Спрекли «Летняя жара» (Часть 1) 2015

Фильм Сэма Спекли «Летняя жара» сам оказывается под воздействием высоких температур: пленка нагревается и прожигается, при этом всегда в левой половине композиции кадра. Режиссер специально подбирает кадры таким образом, что в месте прожигания расположены человеческие тела, словно это солнце обжигает их.

Юрген Ребль «Карлик» 1989

Фильм «Карлик» с точки зрения сюжета является интерпретацией классической сказки братьев Гримм с помощью found-footage, в том числе классических фильмов, и собственных съемок режиссера. С помощью различных кислот Юрген Рубль размывает кадр, возвращая ему мистическую и жуткую образность оригинального фольклорного произведения, которое корнями уходит далеко в прошлое и имеет мало общего с художественным переложением братьев Гримм. Сами кадры становятся живописью рисунков, созданных из песка. На усиление фольклорного восприятия работают и найденные пленки чужих кинолент, словно фильм — устный пересказ привычных образов, знакомых народу.

Стивен Волошен «Проклятие ребенка вуду» 2005

В «Проклятии ребенка вуду» тема зачатия предстает событием, приводящим к хаосу, она материализована через монтаж и спонтанные повреждения пленки, меняющие картину до неузнаваемости. Для режиссера было важно передать и найти текстурность в плоском изображении. Первые кадры фильмы, показывающие зачатия, при этом демонстрируют часть пленки, которая обычно скрыта за кадром: так сталкивается материальный визуальный быт и невидимый процесс зачатия, который выцарапан поверх пленки.

Выводы

Я искала точки соприкосновения физики пленки и авторского художественного высказывания, используя материальные, природные свойства, такие как свет, соединение и разрушение. Внедрение в ткань пленки не является визуальным спецэфектом ради зрелищности, самим своим появлением в структуре фильма они начинают вести с ним диалог. Разные экспериментальные киноленты создаются на стыке режиссерской задумки и материальных свойств пленки, в которых манипуляции над второй являются неотделимой частью сюжета, действующим лицом, а не просто носителем информации. Однако сами по себе приемы, представленные в исследовании, никогда не будут отдельными произведениями в отрыве от фильма, как и сами киноленты утратят свой голос без визуальных приемов, свойственных только пленке. Если в прошлом съемка на пленочную камеру была единственно возможной и открывала автором поле для экспериментов, выходящих за рамки классического подхода к монтажу, то сегодня — осознанный выбор автора, для которого пленка выступает в роли медиума, который позволяет им добиться желаемого эффекта в эру цифровых носителей и векторных редакторов.

Фильмы

1. Джордж Лэндау «Фильм, в котором появляются дырочки перфорации, буквы на ракорде, частички грязи и прочее» 1966 2. Анри Шометт «Пять минут чистого кино» 1926 3. Джим Дженнингс «Веревка для белья» 1977 4. Усама Альшаиби «Сон о Самарре» 2007 5. Джек Чамберс «Мозаика» 1964-65 6. Маша Годованная и Сильвия дас Фадаш «Ее* руки и его формы» 2017 7. Эдуард Шелганов «Групповой портрет одиночества» 1992 8. Эдуард Шелганов «Работа без ошибок» 1992 9. Джим Дженнингс «Преломление» 1972 10. Холлис Фрэмптон «Руководство по оружию» 1966 11. Стивен Брумер «Пребывание в отеле» 2017 12. Кохэи Андо «Ох! Моя мать» 1969 13. Джозеф Бернард «КАМЕРА» 1977 14. Луиза Бурк «АВТОПОРТРЕТ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 2002 15. Сэм Спрекли «Летняя жара» (Часть 1) 2015 16. Альдо Тамбеллини «ЧЕРНЫЙ ЭТО» 1965 17. Джон Брекидж «Мотыльковый свет» 1963 18. Стивен Брумер «Потамкин» 2017 19. Эммануэль Тет «Заклинатель змей» 1980 20. Эммануэль Тет «Охота на птиц» 1980 21. Юрген Ребль «Карлик» 1989 22. Стивен Волошен «Проклятие ребенка вуду» 2005

Список источников