Выставка «Человек и нейросети: кто кого создает?» Государственная Третьяковская галерея, 23.04.24–25.05.25 Кураторы: Игорь Волков, Дарья Эпин

«Человек делал какие-то инструменты с самого начала своего существования как вида. Эти инструменты меняли поведение человека, меняли его восприятие мира, может быть, даже какие-то паттерны сознания»

О СОЗДАНИИ ПРОЕКТА

«Человек и нейросети: кто кого создает» — партнерский проект Третьяковской галереи и Яндекса. Он был инициирован корпорацией; один из кураторов этой выставки — Дарья Эпин, и во многом это была ее идея.

Кураторы Игорь Волков (слева) и Дарья Эпин (справа) на открытии выставки

©Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи

То, что проект проходил в Третьяковской галерее, не случайно. Для нас это очень важный опыт. Тем более, что подобных экспериментальных проектов о крайне актуальных темах здесь давно не проходило. Главная задача и идея этого проекта — во-первых, сам его формат: это лаборатория и выставка как результат лаборатории. Во-вторых — изучение действительно важного философского вопроса. Нейросети плотно вошли в нашу жизнь — настолько, что порой мы даже не осознаем этого. Нам хотелось художественными методами и при участии разработчиков и других специалистов осмыслить этот феномен. Как нейросети меняют нашу жизнь? К чему это может привести? Откуда корни этого явления? Выставка скорее задает вопросы, нежели дает ответы на них, подталкивает к философским размышлениям.

Кристина Пашкова. «Чувствительные темы», 2025. Инсталляция, смешанная техника

©Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи

Если говорить о первой части создания этого проекта в формате лаборатории, то это был, с одной стороны, многоэтапный и многосоставный проект, а с другой стороны — довольно сжатым по срокам. Сначала мы готовили open call, который проходил в течение ноября 2024 года; податься на него мог любой художник. Мы не ограничивали их по медиумам, но прежде всего обращали внимания на опыт художника, его желание и опыт концептуального осмысления какой-либо идеи или темы. Для нас не было ключевым моментом, работал ли художник уже с темой нейросетей или пользовался нейросетями в художественной практике. Мы также не ставили обязательным условием непосредственное использование нейросетей в ходе лаборатории или при создании конечного произведения. Но так сложились обстоятельства, что большинство участвующих художников решили все же использовать нейросети.

Художника Kami Usu возле своего проекта «Артефакт» (2025)

©Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи

На наш open call было подано больше шестисот заявок. В жюри было девять экспертов: я, Дарья Эпин, Наталья Сидорова из нашего сектора новейших течений, Дмитрий Масюк из Яндекса, Дмитрий Булатов, Алина Стуликова, Христина Отс, Алексей Масляев и Алексей Шульгин.

Сначала мы с Дарьей Эпин просмотрели все 600 заявок, определили лонглист из 50 художников; потом на его основе проходило голосование всего состава жюри. Так были определены 10 победителей, которые по факту оказались 11 художниками (в том числе дуэт танц-художниц Марии Яшниковой-Ткаченко и Ксении Земсковой).

Интенсивная лаборатория проходила в Москве в течение двух недель во второй половине января 2025 года. В течение 12 дней проходили различные занятия и лекции в Яндексе и в Третьяковской галерее — по три-пять часов в день. Это были встречи с теми, кто занимается нейросетями, их разработкой и изучением. Почти все члены жюри тоже читали лекции, было несколько публичных встреч, но в основном вся программа была адресована участникам лаборатории.

О СОВМЕСТНОЙ С ЯНДЕКСОМ ЛАБОРАТОРИИ

Формат лаборатории — очень правильное решение. Он заинтересовал нас, потому что дает некоторую свободу. При этом некоторая непредсказуемость результата была волнительна. К тому же такой формат акцентирует внимание на исследовательском компоненте, на концептуальном осмыслении. Собрать выставку произведений, где художники используют нейросети или как-то их осмысляют, наверное, сейчас не составляет труда; такие выставки уже были — ими занимаются Галерея «Краснохолмская», Generative Gallery и другие институции, занимающиеся цифровым и технологическим искусством.

Ян Посадский. «А. Г. И.», 2025. Холст, масло, PETG-пластик, латунь. Живопись: Анна Дёмина

©Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи

Нам же хотелось предложить художникам с разным опытом — даже тем авторам, кто работает не только в среде Science Art и мультимедийного искусства — попробовать осмыслить тему взаимодействия нейросетей и человека по-своему, пристально взглянуть на этот феномен, предложить свой уникальный ракурс, отличающийся, возможно, от того, что делают те, кто специализируется в технологическом искусстве или искусстве на стыке с наукой. Поэтому среди участников и экспонентов у нас есть авторы, работающие с живописью, ткачеством, керамикой, аудио, видео и многими другими медиумами.

Елена Филаретова. «Распознавание», 2025. Холст, масло, видеокамера

©Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи

Также нам было важно в ходе лаборатории свести художников с исследователями и разработчиками. По выражению Дарьи Эпин, наш замысел был в том, чтобы в рамках лаборатории произошло «взаимоопыление». Казалось, в результате могут быть выработаны новые идеи, новые подходы, придуманы новые форматы и формы — но в рамках заданной глобальной темы. Нам действительно было важно предоставить художникам возможность послушать и пообщаться именно с разработчиками и исследователями, в том числе со специалистами Третьяковки, которые тоже смогли дать свой особый взгляд на современное искусство и на его бытование, изучение и осмысление в музее.

В Яндексе и Третьяковке были свои исследовательские блоки. Блок Яндекса состоял в основном из лекций, касающихся нейросетей и тех разработок, которые ведутся в корпорации по созданию и внедрению этих нейросетей на определенные сервисы, продукты и так далее. Среди них были очень увлекательные аналитические лекции, посвященные тому, как люди сейчас используют нейросети и как это отражается в социологических исследованиях.

Вид экспозиции

©Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи

Наш блок состоял из лекций от наших экспертов и жюри. Их читали Дмитрий Булатов, Алина Стуликова, Христина Отс, Алексей Шульгин, Алексей Масляев — и мы с Дарьей Эпин. Мы провели художников по нашим выставкам и экспозициям Третьяковки; тогда это были масштабный проект «Франциско Инфанте. Метафоры бесконечности» и «Передвижники», а также постоянная экспозиция искусства XX века.

У нас был выбран такой ракурс: не случайно же эта выставка проходит именно здесь, в этом здании Третьяковской галереи на Крымском валу. Что такое искусство? Искусство можно воспринимать как средство познания мира, средство коммуникации. Дмитрий Булатов любит объяснять, что историк искусства, наверное, может найти истоки какого-нибудь явления даже актуального экспериментального искусства где-то очень далеко в истории. Он говорит, например, что технологическое искусство существовало, скажем, в исламском мире в Средневековье, что предтечей Science Art можно называть использование камеры обскуры в эпоху Ренессанса и барокко.

Вид экспозиции

©Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи

И если искусство можно воспринимать как своеобразное осмысление окружающей реальности, то, к примеру, художественная революция авангарда во многом стала возможна и необходима в связи с глобальными изменениями в мировоззрении, философии, науке и технике, социальном и политическом контексте. Для нас было важно преподнести тему именно так: очень сильно нейросети повлияли на окружающий мир, и, конечно, художники не могут этого не замечать, не осмыслять в искусстве. Возможно, сейчас у нас тоже такая новая эра в искусстве, которое может откликнуться на глобальные изменения в реальности. В связи с этим, кажется, должны появиться новые темы и новые формы искусства. Получается, существует логическая преемственность, что для нас тоже очень важно.

ИТОГИ ЛАБОРАТОРИИ

В конце лаборатории у нас была небольшая конференция, на которой художники представляли свои идеи — то, к чему они пришли. Мы, кураторы, давали фидбэк, чтобы участники выкристаллизовали финальный вариант идеи. На это была отведена неделя. Потом, соответственно, художники определили свои задачи по проектам — какая им нужна технологическая помощь или консультации от разработчиков Яндекса. Впоследствии они находили подрядчиков для тех работ, которые не могли сделать сами и получали бюджет на продакшн; вместе с этим налаживались контакты со специалистами и определялся список оборудования. Художники все это время — в течение почти двух с половиной месяцев до открытия выставки — занимались разработкой своих инсталляций. Естественно, их идеи претерпевали изменения. Например, у Камили Юсуповой (Kami Usu) проект кардинально изменился в связи с ограничениями по ресурсам: временным, технологическим и т. п. Для нас, конечно, это эксперимент и волнительный опыт: не так часто в Третьяковской галерее приходят лаборатории и случаются такие проекты, когда работы создаются специально для выставки.

Дарья Неретина. «Тайная жизнь», 2025. Инсталляция, смешанная техника

©Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи

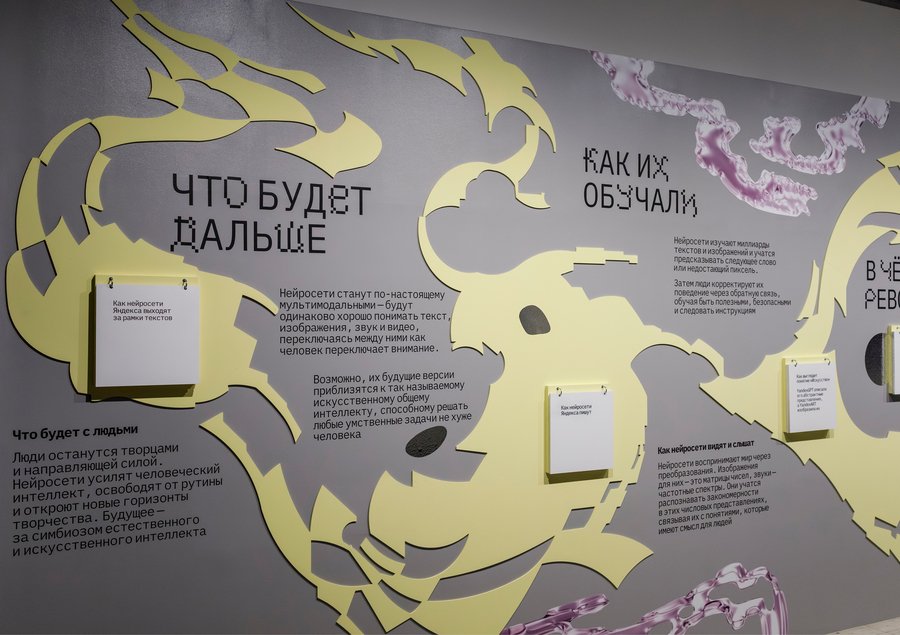

ОБ ЭКСПОЗИЦИИ

Выбирая художников, мы изначально старались обращать внимание на то, чтобы у них был максимально разный подход, разные художественные стратегии. У художников не было цели создавать работы, которые бы сочетались друг с другом. И в связи с этим, конечно, у нас возникает экспозиция, которая состоит из десяти отдельных работ, объединенных общей тематической рамкой взаимодействия человека и нейросетей. Мы показываем разные проявления этой темы, и это можно назвать калейдоскопом или диапазоном откликов художников. Также было необходимо, чтобы на выставке был мощный образовательный блок и такая архитектура, которая бы не затмевала работы, а работы не мешали бы друг другу. У нас есть много работ, где присутствуют звуковые элементы с мультимедийными видео-компонентами, которые требуют, например, неяркого света. Мы стремились прежде всего к тому, чтобы каждая работа была полноценно представлена и не вмешивалась в пространство другой.

Мария Фёдорова. «Количество прикосновений», 2025. Инсталляция, смешанная техника

©Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи

У нас не было задачи сделать какие-то тематические блоки. Понятно, что, когда мы смотрим на эту максимально общую тему, выделяются похожие в чем-то подтемы, более частные случаи. Можно выделить в качестве лейтмотива всей выставки звук — он есть в работах Камили Юсуповой, Кристины Пашковой, Анны Мартыненко, Марии Яшниковой-Ткаченко и Ксении Земсковой, Александра Василенко, Ники Пешехоновой. Отлично срифмовались работы Дарьи Неретиной и Яна Посадского, которые решили поработать с контекстом Третьяковской галереи. Случайно сложилось так, что художницы из Санкт-Петербурга — Елена Филаретова и Анна Мартыненко — оказались выставлены рядом. Ну и конечно, отдельным слоем выставки, проходящим через многие работы, была интерактивность, возможность взаимодействия с некоторыми элементами ряда проектов. Фактическая же наша задача, конечно, была сделать такую выставку, где зритель может сам выстроить эти связи, предложить свои ассоциации, задаться вопросами, найти ответы, сопоставить подходы художников и их темы, выделив в них общности или единую линию.

С моей точки зрения все работы объединяет действительно некий взгляд на эту новую сущность, на нейросети, на Другого. Это попытка его понять, осмыслить, соотнести себя с ним, как-то повзаимодействовать, отрефлексировать.

РЕФЛЕКСИЯ КУРАТОРА НА ТЕМУ

Мне кажется, на вопрос, вынесенный в название выставки, наверное, нет и не может быть однозначного конкретного ответа. Но мне нравится, когда современное искусство не оторвано от традиции, а рассматривается логичным ее продолжением. Поэтому важно иногда приводить аналогии из истории искусства и культуры, чтобы понять, «кто кого создаёт». Человек делал какие-то инструменты с самого начала своего существования как вида. Эти инструменты меняли поведение человека, меняли его восприятие мира, может быть, даже какие-то паттерны сознания.

Анна Мартыненко. «Bacteria as a service, или случайный шум», 2025. Кинетическая инсталляция, смешанная техника

©Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи

Сейчас философы часто говорят о том, что, например, фотография кардинально изменила видение человека: мы вообще теперь видим и запоминаем все фотографически. Так что, на мой взгляд, вот этот аспект — кто кого создает — может проявляться именно в том, что, несмотря на то, что человек создает те же нейросети, они в свою очередь сами на него влияют, меняя реальность, которая отчасти формирует человека. Это — взаимовлияние: мы их создали, они нас меняют. Возможно, они нас не создают, но меняют восприятие, точку зрения; могут предложить нам какую-то новую, нечеловеческую оптику. Это как рентгеновские снимки или рентгеновские лучи, позволяющие нам видеть по-другому; как инфракрасная съемка, ночное видение — эти технологии помогают нам преодолевать человеческие границы восприятия. Так же и нейросети, в принципе, могут добавлять нам какие-то возможности восприятия и анализа. Я бы так интерпретировал название выставки.

Маша Яшникова-Ткаченко, Ксюша Земскова. «Танец вместо поединка», 2025. Инсталляция, смешанная техника

©Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи

На меня этот проект повлиял в том, что, мы, кто создавал этот проект, изначально воспринимали себя технооптимистами. Мы зашли в проект с этой позицией. Наверное, если бы мы не были бы технооптимистами, мы бы таким проектом и такой темой не заинтересовались — уж очень много есть концептуальных и ценностных опасений. Но я зашел с мыслью о том, что это просто новый инструмент, которым важно уметь правильно пользоваться. То есть, как когда-то говорил Луначарский, все должны не только быть грамотными, но еще и уметь пользоваться фотоаппаратом. И теперь у многих в смартфонах сейчас есть фотоаппараты; все умеют и активно пользуются ими. Наступает такое время, когда все должны будут в той или иной мере уметь взаимодействовать с нейросетями и осознавать их присутствие в мире.

Ника Пешехонова. «Экзоборос», 2025. Инсталляция, смешанная техника

©Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи

А вышел я из проекта, наверное, с вопросами про пресловутую агентность. Сейчас все про это говорят — про нечеловеческие агенты в жизни или в искусстве. Есть ли они, зачем они используются, присутствует ли тут нечеловеческий взгляд, нечеловеческая позиция, может ли человек ее воспринять и понять? И есть ли эта агентность у нейросетей? Может, это начало эры автономных агентов, где участие человека минимально?

Но вот являются ли нейросети полноценно этими агентами, с которыми можно взаимодействовать? Думаю, пока нет. У агентов подразумевается некоторая воля, интенция, свобода каких-то действий, свобода выбора. Но в том смысле, что они дают какой-то другой взгляд, другую точку зрения, недоступную человеку, наверное, есть нечеловеческая, частичная агентность. По крайней мере, мы можем взглянуть не по-человечески на какие-то явления с использованием нейросетевого анализа или других похожих технологий анализа данных или паттернов, которые один человек не в состоянии осмыслить. Это, конечно, расширяет наши возможности и, быть может, позволит нам понять что-то новое про самих себя.

Куратор Игорь Волков дает интервью на открытии выставки

©Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи

Изображения предоставлены пресс-службой Государственной Третьяковской галереи.

Герой интервью: Игорь Волков Материал подготовил: Майкл Арутюнян